发布时间:2010-08-30 阅读量:2925 来源: 我爱方案网 作者:

中心议题:

近年来D类放大器的技术迅猛发展,最常见的莫过于应用于每个通道低于50W的低功耗产品中。在这些低功耗应用中,D类放大器相比传统AB类放大器而言有效率上的先天优势,因为D类放大器的输出级通常只处于导通或关断,没有中间偏压级。然而,长久以来,这一效率上的优势并未使其获得设计人员的广泛青睐,因为 D类放大器也有明显的缺点:器件成本高、较差的音频性能(与AB类放大器相比),并且需要输出滤波。

近年来,受以下两个主要因素的影响,这样的局面正逐渐扭转,使D类放大器在很多应用领域引起了人们的广泛关注。

首先,是市场需要。D类放大器的某些优点推动了手机和LCD平板显示器这两个终端设备市场的迅速发展。对于手机来说,扬声器和PTT(Push-to-Talk,一键通)模式需要D类放大器的高效率,以延长电池寿命。LCD平板显示器的发展对电子器件提出了“低温运行(coolrunning)”的需求,这是由于工作温度的升高将影响显示颜色对比度。而D类放大器的高效率意味着驱动电子设备时功耗更低,使LCD平板显示器工作时发热更少,图像显示效果更好。

影响D类放大器应用的第二个因素便是自身技术的发展。根据市场需要,一些制造商改进了D类放大技术,使D类放大器具有更理想价格的同时,也具备了与AB类放大器相近的音频性能。此外,一些新型的D类放大器输出调制方案还可以降低实际应用的EMI。

某些新型D类放大设计方案虽然是基于老式的PWM型结构,但采用了更复杂的调制技术,实现低功耗系统中的无滤波工作。效率指标可以通过测试验证,但某些设计人员仍然怀疑基于这些新技术的产品将存在普遍的EMC/RFI兼容性问题。实际上,良好的PCB布局和较短的扬声器连线可以保证大大降低EMI幅射,使之满足FCC或CE标准。

应用难点

有些应用中的物理布局需要长的扬声器连线,这样的扬声器连线便具有天线效应,必须严格控制RF幅射。实际上,扬声器连线越长,它作为天线产生幅射的频率就越低。同时,某些应用要求EMI幅射低于CE/FCC标准,以符合汽车电子规范,或者避免干扰其他低频电路。面对如此纷繁各异的需求,这些应用往往成为一些难点无法克服。

最有代表性的应用难点便是平板电视。由于扬声器通常排列在设备的外侧边缘,往往不可避免的要使用长的扬声器连线。如果还存在模拟视频信号,则仅仅满足 FCC或CE的RF幅射要求还不够(这些标准只针对30MHz以上的频率);往往还需要抑制开关基频以避免干扰视频信号。如果采用早期PWM放大器所用的传统LC滤波器,则需要对其进行分析,以保证他们能有效抑制新型放大器所产生的高频开关瞬态。

PWM型D类放大器

传统D类放大器通常基于脉宽调制(PWM)原理设计。其输出可以配置为单端或全差分桥接负载(BTL)。图1为PWM型D类放大器的典型BTL输出波形。快速的切换时间和接近轨至轨的摆幅使此类放大器具有非常高的效率。然而,这些特性使放大器具有宽的输出频谱,可能导致高频RF幅射和干扰。因此,采用此类方案通常需要使用输出滤波器来抑制有害的RF幅射。

图1.传统脉宽调制(PWM)方案的波形

如图1所示,如果器件的反相和同相输出回路具有较高的匹配度,则两个对称输出信号波形在扬声器或连线上将具有很小的共模(CM)信号(底部的迹线)。注意:50%占空比代表零输入信号(空闲状态)。因此,可以设计一个差分低通滤波器,用于衰减信号波形中高频分量(快速切换所产生的),同时保留有用的低频分量以输出到扬声器。

新一代调制技术

随着市场对D类放大器需求的不断增长,一些制造商最近推出了可独立控制H桥的两个半桥的新一代调制方案。这一调制方案具有两个主要优点:

音频信号较弱或空闲状态时,负载上几乎没有差分开关信号。较传统PWM设计改进了静态电流损耗。

最小脉冲,共模(CM)开关信号有助于降低导通和关断瞬态。BTL输出引脚的空闲状态直流电平(滤波后)接近于GND。因此,滤波元件的不匹配或杂散电容(可能导致放大器导通或关断时出现音频杂音)可减到最小。

显然,这一新技术虽具有一些优点,但放大器输出将不再对称。图2所示的信号波形(以MAX9704立体声D类放大器为例)具有较高的共模分量。

图2.Maxim的MAX9704立体声D类放大器的调制方案

此类D类放大器对输出滤波器的要求,不同于具有传统差分输入和互补PWM输出的放大器。与PWM相比,MAX9704调制方案的输出往往含有较高的共模信号,设计输出滤波器时需要考虑这点。正如后面的实例所示,传统差分滤波器拓扑结构的效果往往不太理想。

图3a给出了传统的PWM型D类输出LC滤波器,及其理想值。为简单起见,可假设扬声器负载具有理想的8电阻,并且忽略电感的直流阻抗。通过一些简单的SPICE仿真便可得出问题所在。图3b给出了图3a中滤波器对差分输入信号的频率响应。给出了两个输出结点 (FILT1,FILT2)相对于GND的响应曲线。图中给出的器件值在30kHz的频率以上具有理想的二阶滚降,以及理想的瞬态。音频带内群延迟特性在 4μs内保持平坦。

图3.(a)传统的差模无源LC滤波器,(b)对于差分输入信号的频响,(c)共模信号频响。

图3c给出了共模输入时同一滤波器的输出。同样,两个输出的响应曲线均相对于GND。输出结果(Y轴偏移)具有很大的尖峰,并具有明显的欠阻尼。结合共模信号下滤波器的等效电路(图4),就很容易理解为什么会出现这一结果。由于仿真时采用理想匹配的电感和电容器,因此阻性负载上差分信号为零,因此不会LC元件不会出现任何衰减。L1与C1谐振(L2与C3同理)产生峰值。在时域内(图中未显示),这种情况将会出现较大的过冲和振荡。注意,输入共模信号时,C2将引入一个零点。因此滤波器的截止频率(此时称作谐振频率可能更加准确)将高于差分输入时的截止频率。

图4.共模输入下,图3a中传统LC滤波器的等效电路

这时你或许会问,这样会有问题么?如果该频率下输出频谱共模能量为零,那么便没什么问题。然而,如果峰值频率与D类放大器开关频率正好相等,则扬声器和连线上将出现较大的输出电压幅度。同时,MAX9704的扩展频谱调制(SSM)模式将使欠阻尼滤波器在音频频带以上引入相当的噪声。扩展频谱模式是引脚可选的,此时高频开关能量为“白噪声”,可以通过逐周期随机调整开关时间降低噪声幅度。这种扩展频谱方案简化了无滤波应用中的 EMI兼容性设计。

欠阻尼共模响应问题

针对上述共模问题的解决方案之一是保留图3a的基本结构,但增加抑制高谐振共模信号的阻尼元件。图5a给出了在两个输出节点和GND之间串联RC元件。如果应用中对效率的要求不是很高,可以在输出节点和GND之间仅连接一个电阻,但电容器C4和C5将有助于降低R1和R2上的额外功率损耗。

C4和C5的值应权衡选取:一方面增大C4与C5值有助于R1和R2衰减尖峰,另一方面应减小C4和C5降低高音音频(高达20kHz)下的损耗。如果共模截止频率远大于差模频率,则很容易进行选择,例如只需增加C2相对于C1和C3的比率既可实现。增加共模截止频率,则可减小C4和C5的值,同时增大 R1和R2的值,这样将降低R1和R2上的音频损耗。若共模截止频率太高,则电缆上的共模成分就会过多,因此,必须合理选择差分和共模的-3dB频点的比率。本案例的滤波器采用了1:5的比率。

图5.在传统LC滤波器的每个输出端增加一个RC网络(a),可以改进差分信号的频响(b)和共模信号的频响(c)。

图5b为图5a滤波器对差分输入的响应,图5c为共模输入的响应。注意:图5c中共模截止频率较高(-3dB带宽约为110kHz,差分输入为28kHz),带有平缓且合理控制的尖峰。该截止频率远高于最高音频(也低于D类开关频率基波),因此具有较好的效果。

有些低开关频率(200kHz至300kHz)应用不适合采用图5c所示的方案。对于这类产品可能需要采用其他方法和拓扑结构。MAX9704立体音D类放大器(图6)可设置为940kHz固定频率模式(FFM)(FS1=低,FS2=高),此时效果最佳。工作在FFM模式下的MAX9704通过引脚选择将开关周期设为恒定值(具有三个可选项),以满足应用需求。

图6.MAX9704立体声D类功率放大器的典型应用电路

图7和图8给出使用图5滤波器对 MAX9704进行滤波时的时域性能。两种情况下负载阻抗均为8。图7同时显示了FILT1和FILT2节点的波形图(顶部的迹线),以及得的1kHz差分输出波形(底部的迹线)。顶部迹线的噪声是输出开关信号滤波以后的残余信号(电源电压为15V)。图8为图7迹线的细节显示。注意:纹波主要来自 940kHz开关频率,两通道上表现为共模信号的形式。还应注意输出上没有高次谐波,表明有效抑制了EMI(幅射EMI的起始测试频率通常高于 30MHz)。

图7.用MAX9704驱动图5a电路时FILT1和FILT2上产生的信号波形(同时显示在顶部的迹线),以及差分输出(底部的迹线)。

8.顶部迹线显示了图5a电路输出中残余的纹波电压,纹波成分主要为开关频率基波(此时为940kHz)。滤波器高于该频点的二阶滚降很好的抑制了所有高次谐波。纹波几乎只有共模分量(底部的迹线)。

本文讨论的滤波器设计均假设负载阻抗为8。音圈电感导致20kHz的频率范围内,多数宽范围动圈扬声器的阻抗变高。该特性有助于实现高效率的无滤波器工作,但选择滤波器件以降低EMI时,应考虑阻抗的上升。

试图评估和描述D类放大器特性时,为了进行器件选型和评估,即便在实验室环境下,音频设计人员也往往需要进行滤波。即使不用滤波器的最终产品能通过EMC测试,仍然可以通过放大器性能测试来发现问题。许多音频分析仪是专为测量传统音频放大器的THD+N或幅度响应而设计的,当用于测试无滤波D类放大器时往往会出现错误。图5所示电路适合用于测试(正确加载8电阻负载),但需要注意33μH的电感可能引入的非线性将限制了THD测量。气隙元件往往具有最佳的测量结果,但尺寸往往限制其在实际产品中的应用!

三星开启内部审查,严查员工收受不当回扣行为

长江存储正逐渐成为消费电子领域(包括PC与智能手机)为数不多的稳定供应来源。

据苏州高新区发布消息,12月18日,维谛技术华东研发制造基地战略合作项目签约仪式在苏州高新区举行。

由于半导体短缺,日本汽车大厂本田宣布实施短期停产与减产措施

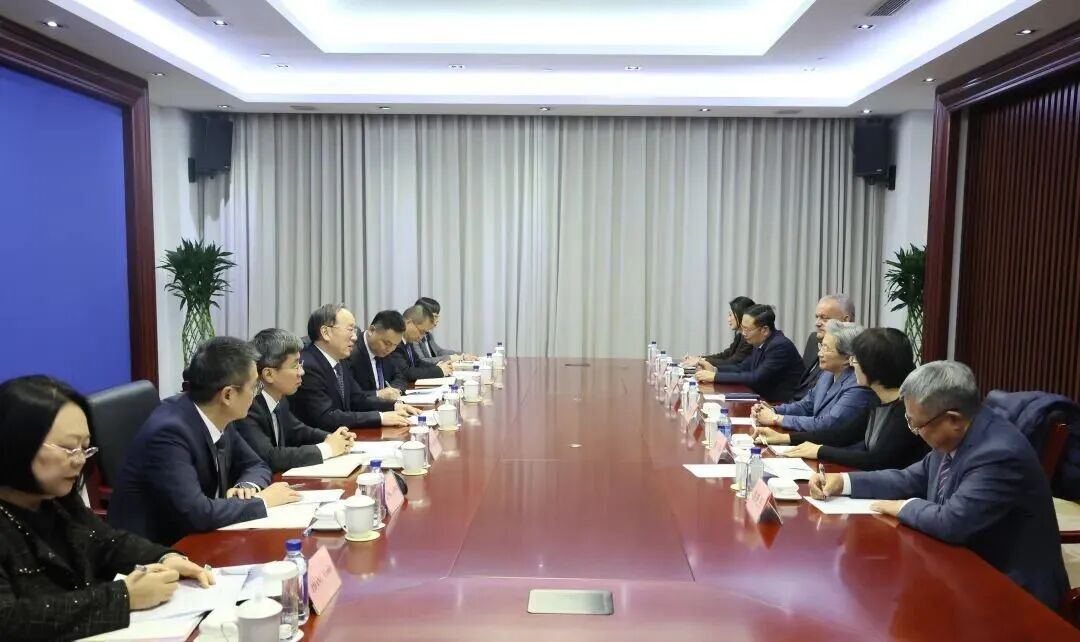

近日,工业和信息化部部长李乐成在北京会见美国超威半导体公司(AMD)董事会主席兼首席执行官苏姿丰。