发布时间:2010-12-8 阅读量:1904 来源: 发布人:

测量方法

对于大电容性DUT的快速I-V分析,采用输出电压和测量电流的方法合乎常理。尽管需要充电来改变大容性p-n结的电压,低阻抗的电压源能迅速驱动太阳能电池到每一个新的工作点。然而,在使用容性负载时电压源会变得不稳定,这就需要调整测量方法。

一种替代方法是输出电流和测量电压,这中方法会显著增加测量时间。因为如果使用较小的电流(减少图3中的右部区域)则需要很长时间完成对电池电容的充电。而且,如果使用较大电流(图3的左上部区域),由于I-V曲线接近平坦,则会导致测量中存在噪声。

另一种替代方法是太阳能电池接一个可变电阻负载。在特定的光照下,如果测量太阳能电池电压时可变电阻能在短路到开路之间变化,就能得到I-V特性(即,Iload=Vcell/Rknown)。

电压源稳定性

当使用输出电压/测量电流的方法测量太阳能电池的I-V曲线时,由于电池电容对系统反馈环路产生的相移会使高速电压源不稳定(见图4a)。然而,环路测试线引入的电感加剧了该问题。如图4a所示,电感量的大小由测试线环路面积决定。

表1定量分析了电感与各种太阳能电池的电容相互作用的影响是太阳能电池尺寸的函数。该表格举例说明了载流测试线的电感量(不是电压感测线,因为电压感测线中没有电流)与太阳能电池的电容量的关系,进而得出推荐的电压源带宽。使用较宽带宽电压源的风险是导致测试环路不稳定(振荡),这可能得到不正确的I/V曲线。特定的测试条件和DUT要求更严格地限定电压源的带宽。

值得注意的是表1中的倒数第二行,由于较大的电容量和电感量导致电压源的带宽非常窄(≈9Hz)。既然DUT的电容量是给定的,那么电感量必须尽可能小。在该例中,如果电感量从123μH降至1μH,那么电压源的带宽增加约100Hz(见表1的最后一行)。如果采用这种电压源并且允许电压和电流对于阶跃变化的建立时间为4倍时间常量(4τ),那么仅需6.3 ms就能得到可靠的测量结果。

表1.在一系列测试线的电感量和太阳能电池的电容量条件下,推荐的电压源带宽用于稳定测试环路

事实上,太阳能电池的电容量随着光强和施加电压的变化而改变,这使得问题更为复杂。更大的电容量会增加反馈环路的相移,刚开始测试环路还能勉强稳定。进而,太阳能电池入射光的噪声和驱动电池的电压源噪声会造成电池电容量的附加变化。虽然在I-V曲线的任何部分都可能出现不稳定,但是当太阳能电池的偏压接近0V时,测试环路不稳定的概率更高。这是由于随着p-n结向零偏压过渡,太阳能电池的电容量迅速改变。

随着太阳能电池的尺寸增大,测量问题的难度也在提高。电池尺寸越大,所需的输出电流将高达数十安培并且需要能测量这种大电流的仪器。可以使用一台电压源或者电源以及2台 DMM(同时测量电压和电流)。虽然提供能驱动容性负载的电源,但是大多数电源并非专为容性负载的快速电压扫描设计。大多数电源含有内部补偿电路,这会导致对于电压阶跃变化的建立时间较长。因而,使用这种电压源测量太阳能电池I-V曲线所需的时间特别长,尤其在自动测试环境中。

当PC通过GPIB(通用设备总线)控制测试仪器时,测试吞吐量会进一步降低。即使采用高速电源,也都需要通过GPIB设置I-V曲线上的每一个测量点。而且,DMM测量的电压和电流通过GPIB传送至PC也会延长测试周期。

测量方案

有许多价格合理的测量仪器能输出和测量直流信号用于太阳能电池的I-V特性分析。通常,选择测量仪器的关键在于速度和精度问题。只要采取了防止高速源不稳定的措施,这种输出电压/测量电流的方法通常能获得最佳的测试效果。

如果不考虑使用的仪器,那么可以采用减少测试线环路面积的线路系统缓解测试线电感的影响。但是,测试线环路的面积可能很大,因为DUT不一定靠近电压源。幸运的是,缠绕导线对能很容易地降低电感量(见图4b)。绞线对还能降低通过电磁耦合进入导线的噪声。

缠绕载流的HI和LO测试线非常重要,这与电压源的远程感测线刚好相反。当电源线用于电压感测时,使用分立的导线远程感测在太阳能电池两端的输出电压能够避免由于压降造成的不准确。(分立感测线中的电流可忽略不计,因为这些感测线连接至电压源的高阻输入放大器。)

更为棘手的问题是太阳能电池的施加电压改变导致电容量相应变化,因为电容量的变化代表电抗元件的平方,这导致在测试电路(反馈)环路产生附加相移。消除附加相移最简单的方法是关闭环路以防该电抗元件的平方造成问题。在电压源的HI和LO输出端增加纯电容器件就能关闭环路。如果增加的电容量足够大(约等于偏压的太阳能电池的电容量),那么在电抗元件的附加相移导致测试环路不稳定之前,环路就会被关闭。尽管如此,从一开始就应当选择适合的电压源。最好,开始就选用带快速阶跃响应的电压源,然后只用增添外部电容就能稳定测试环路。

大尺寸太阳能电池的测量

如果太阳能电池的面积特别大,那么前面讨论的方法很难解决问题,因而需要采用不同的解决方案。这不可避免地需要采用输出电流、测量电压的方法,虽然这种方法需要折衷考虑I-V测量的噪声误差和速率。

图5. 使用多台源-测量仪器提供足够的驱动电流,用于大面积太阳能电池和电池板的I-V特性分析。

即便如此,合适的测量仪器可以缩短测试时间。源-测量仪器(亦称为数字源表)能同时输出电流和测量太阳能电池的电压。这些仪器集成了(电压或电流)源以及DMM的全部测量功能。(源-测量仪器的优点也适合于输出电压/测量电流模式测量较小尺寸的太阳能电池。)源-测量仪器的输出电流模式允许对负载使用一个以上的源,每个源独立地向太阳能电池提供电流。图5示出了一种接有多个并联电流源的太阳能电池。

使用并联电流源时,在I-V测量的开始阶段,所有电流源都配置为零电流输出,从而使太阳能阵列在施加光照的条件下形成开路电压。可以设置测试序列,再用得到的电流斜坡覆盖所需的多个电流源的以达到要求的输出电流最大值。当第一电流源达到满量程电流时,系统中的下一个电流源继续向太阳能电池阵列注入附加电流,以此类推。如图5所示,应当按照正常工作的太阳能电池的电流极性启动全部电流源。

通过结合高速源与集成源内在的优点和测量功能,数字源表加快了I-V特性分析的速度。数字源表的一个创新特点是支持四象限操作的源功能(见图6)。该功能允许数字源表用作太阳能电池的可变阱(或负载)。采用四象限操作时,如果输出电压为正极性,电流就能流进或流出HI端子,同时保持设置的电压稳定。反之,如果输出电流为正极性,就能设置正极性或负极性的电压源。当负载需要比预置的最大值更高的电压或电流时,数字源表还能在输出电压与输出电流的模式之间自动切换。

图6. 在太阳能电池测试期间,四象限工作允许将数字源表用作源或者负载;当用作源时,数字源表能在电压或电流模式之间快速切换。

虽然使用一个直流源和两台DMM能对太阳能电池进行I-V特性分析,但是数字源表避免了测试系统的集成问题。而且,这种测试仪支持快速电压扫描和电流扫描、快速切换模式和同时用高精度测量电路读取全部数据(分辨率典型值为5位半)。

而且,大多数这些仪器都含有固件,避免了由分立DMM和通过GPIB控制电压源导致的吞吐率降低。通常,固件仅需通过GPIB启动和停止信号用于控制。而且,内部的大缓冲器允许将数据累积直至GPIB上出现空闲周期时才将读数发送至PC控制器。与分立GPIB的仪器相比,这些特点的结合具有巨大的吞吐率优势。

三星开启内部审查,严查员工收受不当回扣行为

长江存储正逐渐成为消费电子领域(包括PC与智能手机)为数不多的稳定供应来源。

据苏州高新区发布消息,12月18日,维谛技术华东研发制造基地战略合作项目签约仪式在苏州高新区举行。

由于半导体短缺,日本汽车大厂本田宣布实施短期停产与减产措施

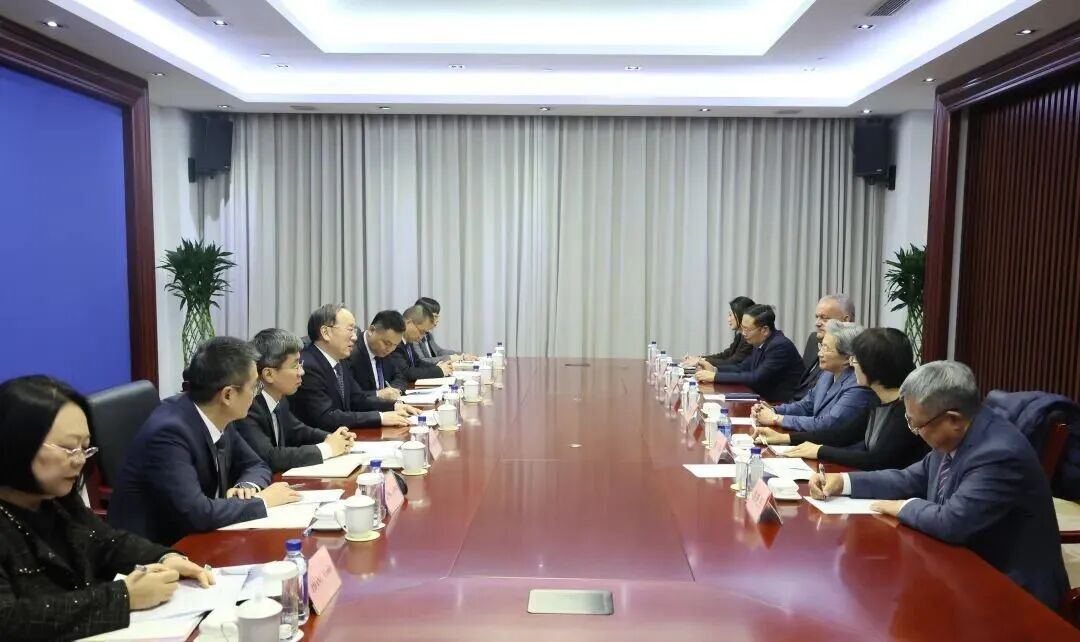

近日,工业和信息化部部长李乐成在北京会见美国超威半导体公司(AMD)董事会主席兼首席执行官苏姿丰。