产品特点:

* 采用高灵敏度,可靠性触控技术

* 丰富的MCU外设资源,易扩展性

* 外接部件内部化以实现低成本

* 搭载高性能闪存

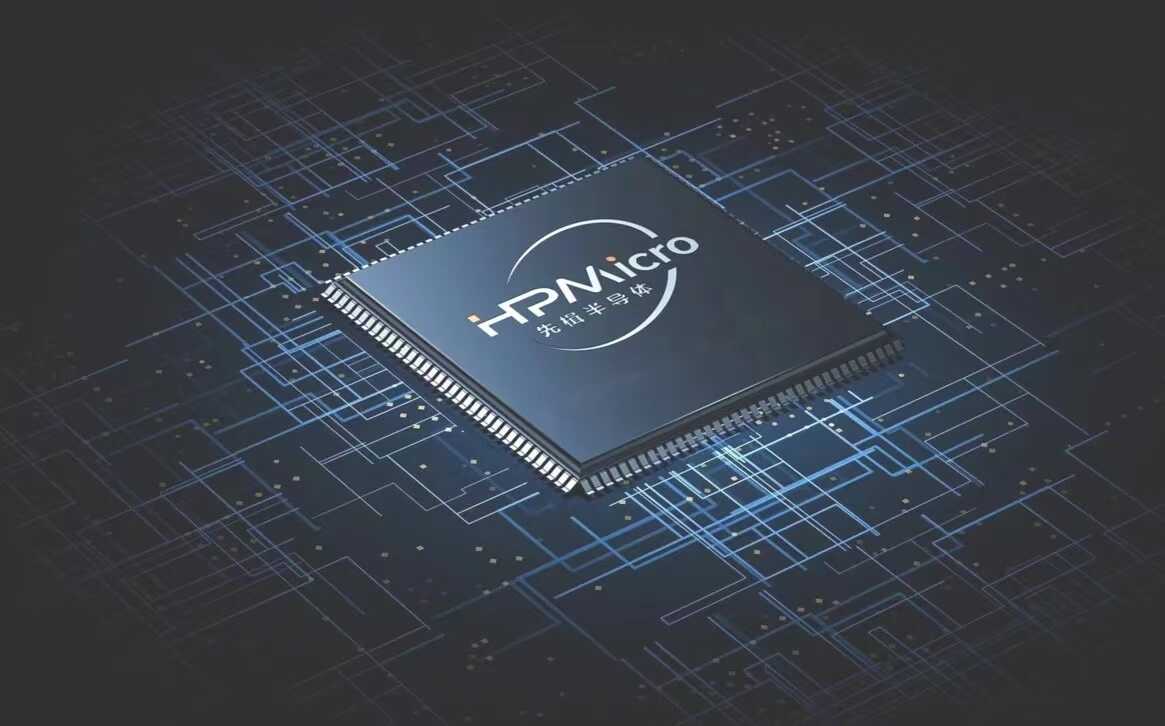

富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出采用新工艺的高安全性、高精度、高性价比的双FLASH内置式电容触摸界面MCU——MBB95850/860/870系列。该系列包括搭载高灵敏度电容触控界面的2款24引脚MB95856系列、1款32引脚MB95866和2款48/52引脚MB95876系列。富士通半导体将从2012年6月下旬开始提供样片,2012年9月开始批量供货。

随着近年来触摸技术的普及,各种触摸技术迅速发展,其中尤以电容式触摸应用发展最快。相比传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透光性高、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,且不受强光信号干扰。针对该市场需求,结合在微控制器市场的领先技术,富士通半导体推出了内置电容触控界面的MCU产品MBB95850/860/870系列。

该系列产品以8位微控制器F2MC-New8FX家族为基础,采用APIS™(相邻按键干扰抑制Adjacent Pattern Interference Suppression)和AIC™(自动阻抗矫正Configurable Automatic Impedance Calibration)触控技术,使触控MCU能在各种温度、湿度环境以及不同的接地条件和复杂的工况中准确识别触控输入。产品内置电容性触摸外设单元,使电容性触摸功能象普通外设一样易于使用。该产品支持电容性触摸按钮和滑块,而其硬件则支持在应用中添加电容性触摸功能,无需额外的软件配备。该系列MCU产品采用双通道FLASH技术,使得程序在FLASH上运行的同时可以对另一通道FLASH进行读写,从而保护客户所需的重要数据。与此同时还集成了多通道通用性高的各种定时器、10位高分辨率的A/D转换器、振荡电路、低电压检测电路、UART/SIO电路、I2C 电路及内置1通道模拟比较器,大大减少客户系统构成零部件的数量,提高了客户产品的集成度。

MBB95850/860/870系列采用180纳米(nm)的工艺,设计能效高。先进的工艺可令元件达到更高的集成度和精确度, 例如:片上集成了16.25MHz ±2%的振荡器,集成了支持后台运行可擦写100,000次的数据闪存,内部的A/D转换器和低电压检测电路也实现了高精确度。

MBB95850/860/870系列采用F2MC-New8FX家族通用开发工具和软件开发环境,该系列产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。

本系列的特征

1. 采用高灵敏度,可靠性触控技术

采用三种不同的APIS模式,从硬件层面过滤掉了误操作和误触发,降低了CPU软件层面的消耗。采用自动阻抗矫正技术AIC以适应不同的工作环境及工况。支持电容性触摸按钮和滑块,最大支持12 通道。

2. 丰富的MCU外设资源,易扩展性

36KB Flash空间,1KB RAM空间。集成10bit AD转换器、8/16 bit 多功能定时器、8/16 bit PPG、UART/SIO、模拟比较器和电容性触控单元。操作简单,可扩展性强。单片MCU即可完成传统的MCU加触控IC功能。

3. 外接部件内部化以实现低成本

通过搭载CR振荡电路、低压检测电路和监视定时器电路,可将外接振荡器和复位IC等2~3个部件内部化,达到整个系统的低成本化目的。

4. 搭载高性能闪存

搭载高性能闪存,在程序执行中也可重写数据并可重写10万次。保证数据保持时间为20年,另外还具有加密功能,防止外部非法读取程序,避免客户的软件资产外流。

欲获得更多信息,请登录以下网址以了解该系列MCU规格。

New 8FX家族:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/mb95/