【导读】智能电表需要由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,飞思卡尔推出新的微机电系统加速计,提供超低功耗和简单的即插即用方法来进行倾斜阈值检测,用于智能电表应用的物理篡改防护。

智能电表需要由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。

飞思卡尔推出新的微机电系统加速计,提供超低功耗和简单的即插即用方法来进行倾斜阈值检测,用于智能电表应用的物理篡改防护。飞思卡尔的 Xtrinsic MMA8491Q 节能高效加速计将产品组合扩展至工业市场,该市场需要宽引脚间距、可以目测检查的引线和较长的产品生命周期。

飞思卡尔副总裁兼传感器与致动器解决方案事业部总经理 Seyed Paransun 表示:“智能电表的数量随着互联家居和电网的出现而激增,物理篡改防护是一个关键要求。飞思卡尔通过简单易用、经济高效、功耗极低且具有特定嵌入式功能的 3 轴加速计满足了这个需求。”

Xtrinsic MMA8491Q 加速计专为需要降低复杂性并具备高级系统集成的应用而设计,其倾斜阈值传感在检测物理篡改的飞思卡尔系统级智能电表参考设计中起着不可或缺的作用(在 Sensor Expo 2012 和 Metering Europe 2012 中推出)。通过倾斜角的变化检测电表的运动,并在发生篡改事件时通知市政公司。

Xtrinsic MMA8491Q 加速计的设计非常灵活,可用于智能电表以外的、需要精确测量方向的广泛应用 – 例如游戏机和家电中的运动检测。该加速计还是在企业和工业设施中进行资产跟踪的理想器件,并可用于远程医疗和便携式健康监控系统。

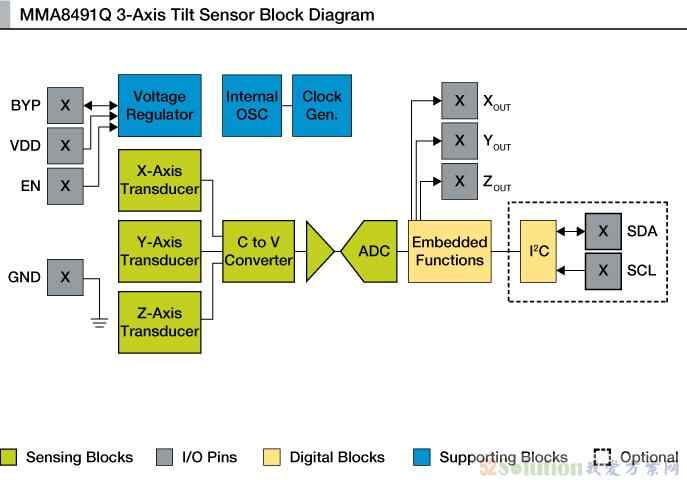

Xtrinsic MMA8491Q 三 轴加速计的特性

用于倾斜传感的 Xtrinsic MMA8491Q加速计 提供X、Y 和 Z 轴倾斜阈值检测输出,具有可降低功耗的运行功能,可智能确定器件应何时以低功率模式运行或关闭,帮助延长电池使用寿命。

其他特性包括:

· 低电流消耗,400 nA/Hz

· 专用支持引脚: “ON”用于触发一次测量;“Off”用于关闭模式和 10 nA 的超低电流消耗

· 支持简单的即插即用集成的预配置倾斜阈值检测触发器

· 3 轴逻辑输出(超过/低于阈值)提供倾斜指示器

· 可编程倾斜阈值限制

· I2C功能具有 +/-8 g 的动态范围,用于传统加速计数据采集

· 具有焊接可目测检查引脚的 3 x 3 x 1.05 mm QFN 封装,采用 0.65 mm 间距

· 1.95 V 至 3.6 V 的广泛的供电电压功能

定价和供货情况

Xtrinsic MMA8491Q 加速计目前已投入生产,10000 件产品的建议起步零售价为每件 1.03 美元。。

飞思卡尔传感器工具箱在一个通用平台上提供用于加速计、磁力计、压力传感器和触摸传感器的硬件、软件和附件。飞思卡尔 LFSTBEB8491 开发板卡现已开始供货,建议零售价格为 75 美元。还有另一种封装选项 RDMMA8491,它包含带有 USB 板卡的加速计开发板卡,建议零售价为 99 美元。

飞思卡尔还提供一个简单、独立的 DEMOMMA8491板卡,触发与倾斜角度对应的 LED,建议零售价为 19.99 美元。

飞思卡尔新的 MMA8491Q倾斜传感器包含在飞思卡尔的产品长期供货计划中,保证至少供货 10 年。