发布时间:2012-11-27 阅读量:707 来源: 我爱方案网 作者:

未来的人形机器人需要在端侧运行更复杂的AI模型,这要求MCU不仅要有强大的通用处理能力,还需要集成专用的NPU或DSP高效运行AI推理任务。

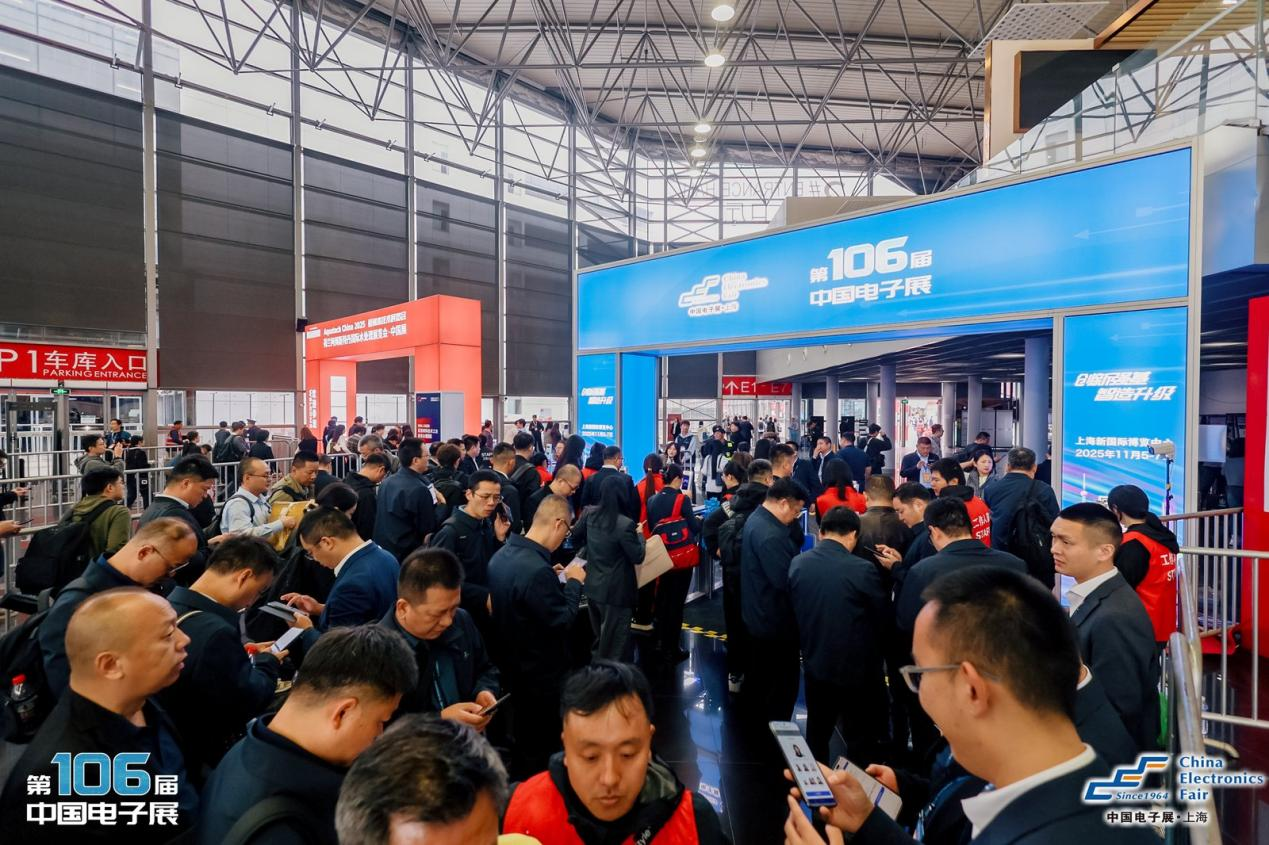

11月5日,第106届中国电子展在上海新国际博览中心迎来开门红,首日吸引超万人次专业观众到场。展会以“创新强基 智造升级”为核心,联合特种电子与半导体专题展,聚焦国产替代与自主可控,通过企业生态矩阵展示、实战化产线联动及20余个重点买家团对接,凸显国产电子产业在高端化、智能化升级中的协同突破与样本价值。

机器人关节的高速、高加速度运动,要求MCU能在极短时间内(微秒级)完成位置环、速度环、电流环的三闭环计算。

本文将深入剖析工业机器人伺服控制系统的市场现状、核心技术壁垒以及未来发展趋势

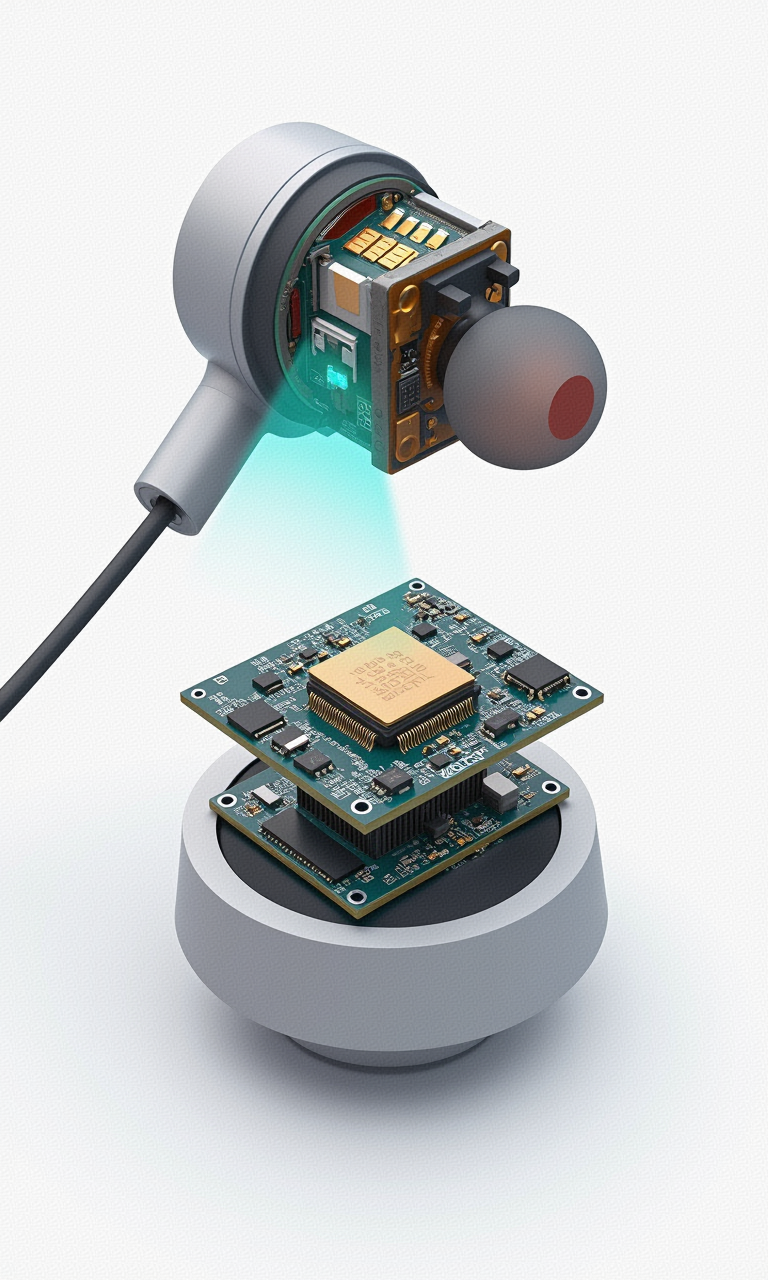

本文将深入剖析五大主流温度传感器的工作原理、核心特性。