发布时间:2013-10-24 阅读量:1833 来源: 我爱方案网 作者:

首先是屏幕很难拆,iFixit必须使用热风枪和起子来拆下显示屏组件,这部分由融合在一起的玻璃面板和LCD组成,“拆除和替换都极其困难”。

接下来的挑战是数不清的用胶水固定的零件(包括电池),iFixit指出:“只要一个手滑,你就可能会扯下显示屏边缘4根排线中的一根。大量的黏着剂固定着一切,包括显示屏和电池。”

在整个拆解过程中,iFixit 共卸下了超过 90 颗螺丝。iFixit表示“机械部件能更稳固是好事,但我们在89颗螺丝这里划清了界限。”而且使用胶水粘连的地方也比较多,比如在显示屏和电池处,iFixit还表示仅是拆解这款平板就是一个艰难的工作。

硬件方面,他们指出 Surface Pro 2 最大的不同在于其 Haswell 处理器,续航力和性能方面的提升均源于此。拆下外壳之后,Surface Pro 2里面的内容也没有什么令人意外地。iFixit看到了英特尔酷睿i5-4200U处理器,128GB SK Hynix固态硬盘,4GB内存。

下面是详细的拆解过程。

iFixit 团队很少会给设备打出 1 分的低分,除了 Surface Pro 2 之外,HTC One 智能手机也为 1 分。

小编认为iFixit给予了Surface Pro 2平板1分的可维修评分,也就是说绝大多数用户和普通维修店是不太可能可以维修这款平板了,不过Surface Pro 2送到微软的保修点当然可以解决。

集成电源管理方案不仅大幅缩减了PCB面积、降低了设计门槛,更显著提升了整体可靠性与能效表现

本文将深入探讨通信芯片集成隔离电源模块的设计实现方法,并对其电气特性、热管理、安全隔离及可靠性进行系统性分析

半导体产业正站在“AI物理交互”与“数字具身”的十字路口。在6280亿美元的全球市场规模下,如何突破传统技术范式,抢占“数字具身”智能体所带来的千亿级增量市场,已成为全球产业领袖必须直面的核心议题。

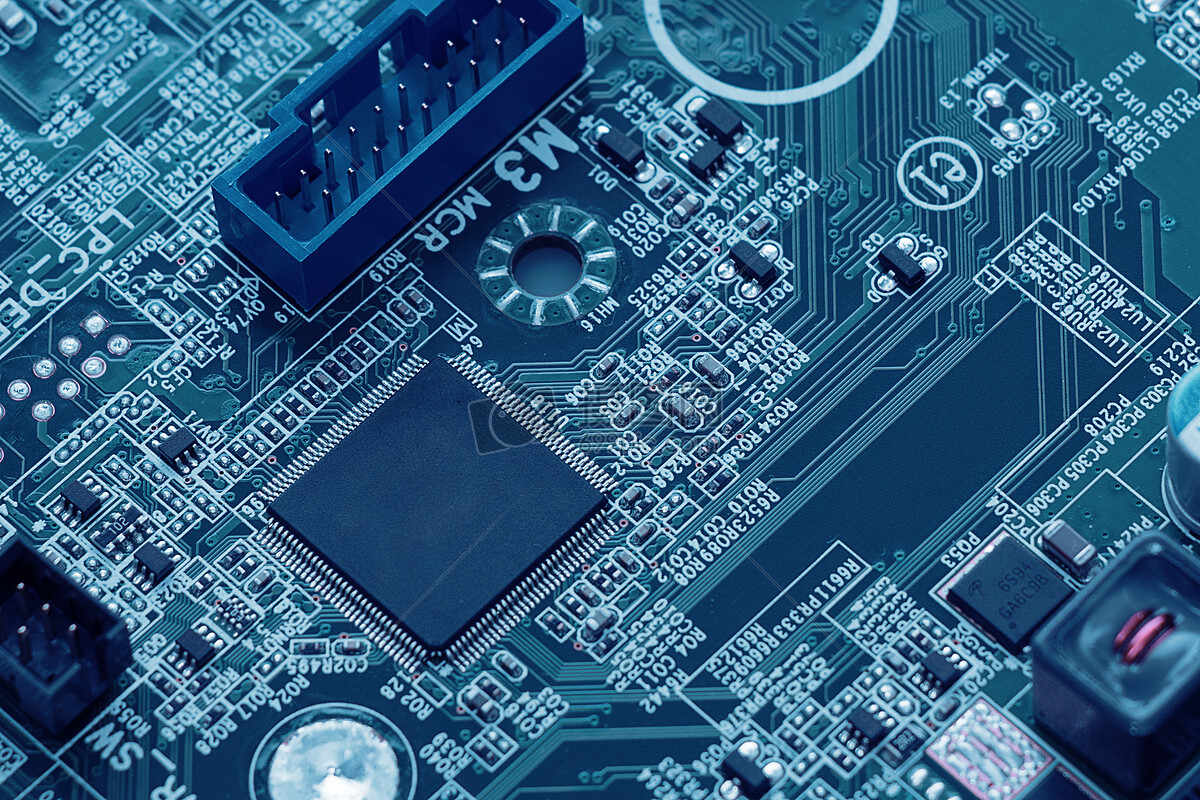

国产MCU凭借高性价比、快速响应和本土化需求的亮点,正在新能源汽车和智能网联汽车的多个关键场景中实现规模化量产

近年来,以兆易创新、芯旺微电子、杰发科技、国芯科技为代表的中国本土企业奋起直追,在技术、产品和应用层面取得了令人瞩目的突破,正逐步打破国外厂商的长期壁垒,为我国汽车产业的供应链安全与自主可控注入了强劲动力。