发布时间:2014-11-11 阅读量:1141 来源: 我爱方案网 作者:

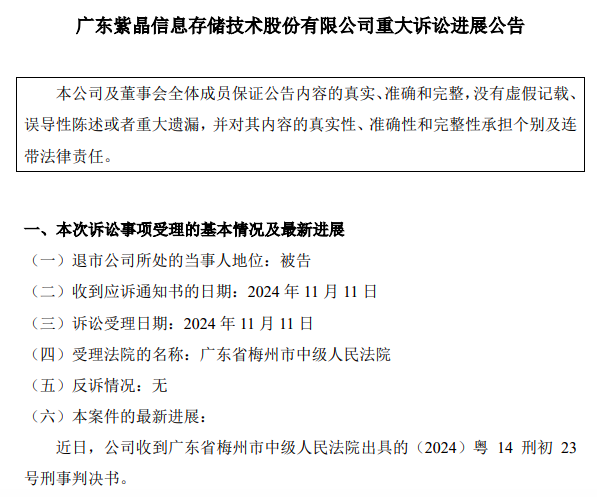

紫晶存储犯欺诈发行证券罪,判处罚金人民币3700万元;公司实际控制人郑穆、罗铁威及原财务总监李燕霞等10名核心管理人员,全部被判处有期徒刑,刑期最高达七年六个月。

近日,日产汽车和总部位于英国的自动驾驶初创公司Wayve签署协议,合作开发基于人工智能的驾驶辅助系统。

京东开启招聘存算一体芯片设计工程师计划,薪酬高达“40K-100K*20薪”

日本芯片制造商铠侠(Kioxia)计划于2026年在其岩手县晶圆厂开始生产新一代NAND闪存芯片。

一系列诉讼指控芯片制造商英特尔、AMD及德州仪器公司,未能有效阻止其技术被用于俄罗斯制造的武器。