【导读】不同于北京创投圈推崇的服务型机器人,以制造业见长的诸多珠三角公司依旧在攻坚最难啃的工业机器人领域。不过,即便行业再火热,工业机器人离普及都还有一定距离。另一方面,在工业4.0来临前夜,工业机器人的研发进度却在和工人的流失速度赛跑着,谁输谁赢?

同是机器人,从北京到珠三角,相差数千公里,却是两个不同的世界。

不同于北京创投圈推崇的服务型机器人,以制造业见长的诸多珠三角公司依旧在攻坚最难啃的工业机器人领域。这些被工业界视作“有可能再一次改变世界”的技术,普通用户鲜有人知,但生活中常见的电子、食品、医药类产品,极有可能就出自这些机器人之“手”。

这似乎是一个没摆上台面、却又确乎波涛汹涌着的产业革命。

值得一提的是,在这波浪潮中,中国企业并未袖手旁观。一位声学制造业的负责人告诉记者,虽然国外工业机器人公司如ABB、史陶比尔等仍处于行业顶端,但一些国内公司已经在某些方面达到了国际较为先进的水准;更为重要的是,这些国产机器人在同等质量、性能下,售价更低、服务更好。

不过,即便行业再火热,大多数国内从业者们也坦言,工业机器人离普及都还有一定距离。而另一方面,在“工业4.0”来临前夜,工业机器人的研发进度却在和工人的流失速度赛跑。

很难说谁会走到最后。

“中国创造”

在珠三角的工业机器人公司中,李群自动化算是一个典型代表。这家成立于2011年的年轻公司,今年4月获得红杉资本3000万人民币A轮融资,目前专注于轻量级、小型工业机器人研发。

李群自动化CEO石金博说,如果公司在北京,很有可能就做不下去。

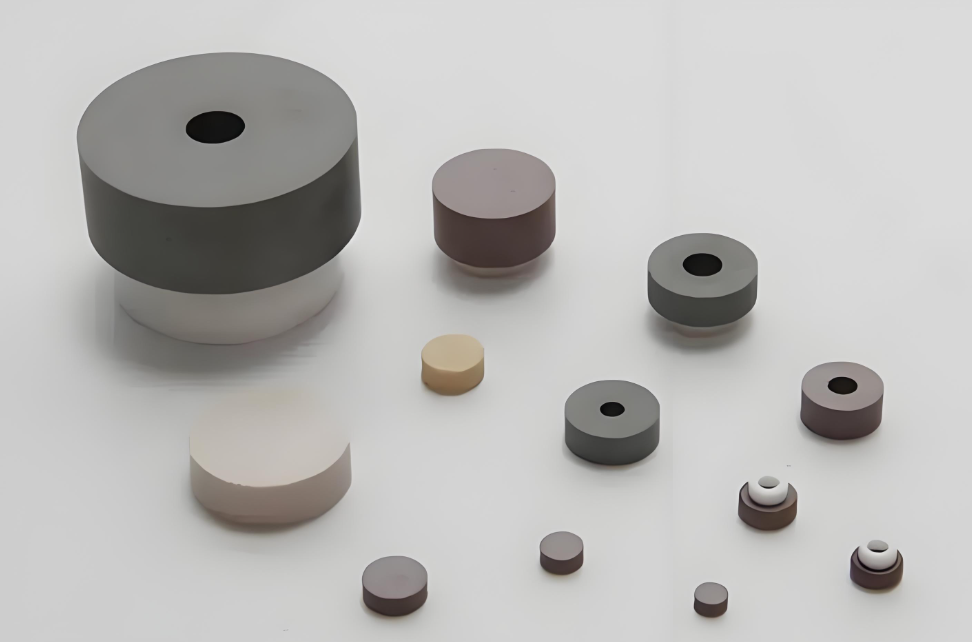

这并非危言耸听。石金博告诉记者,虽然李群在机器人每一部分的设计上都是自己来做,但元件的采购却来自于其他公司。而去年11月李群入驻的东莞松山湖机器人园区,并不仅仅只是个办公地,其周边还包括一批机器人核心零部件企业、机器人系统集成商以及智能装备企业;像机器人制造需要的配套电子器件、铸造磨具都可以便捷获取。

这些周边设施无疑为工业机器人的设计制造提供了保障。而李群自身,有100多名员工,研发团队有50人左右,专攻产品的研发设计以及解决方案的完善,尤其是机器人的运动控制技术,是李群的一大优势。

从结果上来看,石金博认为,李群旗下的Apollo等产品起码在稳定性上已经不比别人差,而李群自身也建立了实验室以及甚至高于欧标的测试标准,来对机器人进行验证。这主要是因为工业机器人要想在行业取得一席之地,创新是一方面,不出错也尤为重要。

不过,在其专攻的设计方面,石金博却坦言产品参考了不少别家的模式,而李群在其基础之上,加入了自己的一些创新。此后,在诸如细如螺丝钉选用的“小”问题上一再斟酌、进行“微创新”,最终形成了目前相对成熟的产品设计方案。

事实上,在产业链完备、设计创新累积之后,类似于李群这类国内机器人公司很可能还只是刚刚起步。

一位不愿署名的工业机器人业界人士表示,虽然李群已经是国内行业中技术顶尖的企业,在分拣、抓取等工业操作上有较好的效果及较高的效率,但在一些组装场景下,准确度依旧不高,制造业公司还需进口国外设备。

“综合来讲,国内这类顶尖公司在国际上可能顶多还只是二流水准”,该人士强调。

技术之外,拼价格和服务

在技术之外,国内机器人公司也在试图为自己增加一些核心竞争力。

与李群自动化师出同门的固高科技,同样在运动控制技术上有不少积累,其董事高秉强认为,固高一直在遵循“1元到1000元的产业链乘法效应”,即研发机器人控制器赚1元钱,下一环集成商赚20-50元,再下一环的设备商可赚500元,固高本身目的不是为赚钱。

为更下游的厂商提供更优惠的价格以及更大的利润空间,或许已经是国内机器人企业的某种共识。

据业界人士称,一台国外顶尖厂商的工业机器人设备,叫价如果是30多万,国内也就十几万,即便像李群这种在国内售价较高的企业,也只是20万左右,相对国外产品有着一定价格优势;如果企业对机器人的要求不太高,很有可能会采购国产产品。

而对于价格低廉的原因,业内人士称,主要来自于两方面原因:一方面是人力成本,诸如香港普通工人的成本是1.1万到1.5万,国内显然低很多;另一方面,国外产品进口中国本身就存在税务问题,售价必然不如国产有吸引力。

不过,仅仅是低价,工业机器人依旧走不出前几年珠三角“中国制造”的影子。除了上述在运控、设计上的优势外,国产产品还将服务支持纳入到核心竞争力之中。

石金博告诉记者,由于工业机器人的特殊性,机器一旦停摆很可能让使用方遭受较大损失,所以服务支持是一个较大变量。而有些国外厂商由于时差问题,很难对这些服务支持需求即时响应;即便响应不成问题,由于这些公司配套产业都在国外,维修、支持的周期也会相对较长。

相对而言,国内厂商的此类问题较少。通过建立本地化的服务支持,加上配套产业链带来的优势,不少问题可在较短时间内解决,进而提高工业机器人在实用中的效率。

然而,在不少人看来,价格和服务在这个技术主导的领域,只能作为附加值存在;要想在“中国创造”上弯道超车,还需要提升研发设计实力本身。

产业热背后:为什么还是没普及?

抛去国产和国外机器人之争,一个更大的问题在于,即便出现了较多成熟厂商,国内“机器换人”的计划还是没能完全落地。哪怕是从2006年就开始推动机器人计划的富士康,目前给出的计划还只是每年增加超过1万台机器人和10万套自动化设备,普通劳工的招聘也并没有停止过。

工业机器人的普及进度,直接制约了行业内诸多厂商的发展速度。事实上,李群自动化去年一年只卖了几百台机器人,哪怕是该领域的“四大家”(即瑞士ABB、德国kuka、日本发那科、日本安川电机)一年也只有数千台的量。

这个数量,想真正驱动“工业4.0”,还远远不够。

一位工厂负责人告诉记者,虽然他一直关注工业机器人,但他的工厂至今还是以人力为主,“部分产品线会引进一些工业机器人试水,但基本是一个产品线一台,不会将某个产品线全部换成机器人,怕出问题”,他补充道。

更多的,在诸多引入工业机器人的产品线上,依旧会有专人进行看护,几乎不可能完全自动化。

在石金博看来,产业没有大规模爆发,究其因还是因为现在正处于一个“过渡期”,企业都还处于实验阶段,“他们不可能一上来都换上机器人,而没有足够的经验就换,会在制造生产上造成很多漏洞”。

更进一步来说,中国的制造业还没有准备好接受机器人。这主要缘于引入机器人后,从产品、工艺的规划上都需要重新设计,“诸如接线这个流程,以前会将产品线设计成人力来手动连接,连线的路径是弯的;引入机器人后,直连是更为方便的选择,但产品线还做不到”,石金博举了这个例子,并表示即便机器人能到位,如果没有产品线的支持,也达不到效果。

厂商需要积累经验,同时产品线需要更新换代,这个过程需要历经一些年头,什么时候制造业能踏入机器人时代,不少业内人士表示,真的难以估计。

不过,工业机器人的想象空间依旧诱人,不仅仅是电子、食品等领域,未来更多的领域都很有可能将机器人引入,“对于机器人来说,操作的对象无论是建筑垃圾还是食品,它们并不知道,我们只需要设定程序逻辑就行了”,石金博告诉记者。

工业机器人密度10年内将由30台增至500台,商机无限!

机器人密度是评价一个国家工业机器人普及率和自动化发展水平的重要指标。虽然对工业机器人普及时间做出预测十分困难,但我们可以尝试将世界工业机器人强国的发展历程做一个分析和总结,并考虑我国实际情况与其他国家的优势与不足,立足当前发展速度对我国全面采用工业机器人的时间进行粗略测算。预计3~4年内中国机器人应用规模将高居全球第一,10年之内机器人密度即每1万名工人的机器人数将超过500台。

国际机器人联合会(IFR)发布数据称,2017年中国工厂使用的机器人数量将超过任何其他国家,但在机器人密度方面却仍落后于其他工业化程度更高的国家。在中国制造行业中,每万名工人仅对应30台机器人,而在韩国、日本、德国和美国,这一数字分别为437台、323台、282台和152台。

上世纪60年代,美国首先研制成功第一台工业机器人,机器人首先应用在汽车工业上。美国工业机器人的发展是自由市场经济条件下自然成长的过程,相较于日韩等国,政府影响较小,当前机器人密度低于日韩和德国。

日本依靠政府的扶持政策,工业机器人产业很快就发展起来。对机器人制造商,日本政府给予补贴,以减少制造机器人的风险,因此刺激了企业的积极性。用户购买和使用机器人也会得到政府补贴,用的越多得到的补贴越多,这些促使日本成为当前世界上生产和使用工业机器人最多的国家。

韩国工业机器人产业起步较晚,于20世纪80年代末开始大力发展工业机器人技术,在政府的资助和引导下,由现代重工集团牵头,到20世纪90年代末用10年时间形成了自己的工业机器人体系,近几年来已跻身机器人强国之列,其机器人的生产能力仅次于日本、美国和德国,排名世界第四,且其机器人密度已达到世界最高水平,韩国的汽车工业就大量应用本国的机器人。

我国政府对于工业机器人的各项扶持政策并不亚于当年的日韩,且本土企业已经拥有了一定积累,并获得了25%的市场份额,尽管还存在应用成本高等问题,但中国工业机器人安装量成倍增长已成定势。据工信部数据,到2020年,中国机器人密度将达到100台/万人以上,需求至少是110万台,而中国目前机器人保有量仅为18万台,存在较大缺口。因此,预计3~4年内中国机器人应用规模将高居全球第一,10年之内机器人密度即每1万名工人的机器人数将超过500台。