【导读】本方案工作在433MHz频段,采用电池供电的有源射频识别技术,具备防冲突机制,可以多标签在同一环境协同工作;采用先进的射频集成电路,具有高发射效率、极佳的接收灵敏度、超低的功耗,特别适合应用于在人员、车辆、器材、物资识别和定位等管理场合。

随着国家大力扶持智能家居、物联网的发展,超低功耗有源RFID将成为物联网行业的最有力的增长点。有源RFID被广泛应用在车辆管理、港口货运管理、军用物资追踪、医疗人员设备管理等应用中。有源RFID还可在重大突发事故,如粉尘爆炸,煤矿事故、越狱事故等发挥重大作用,可发挥超强的社会价值具有广泛的市场前景。“超低功耗有源RFID方案”是采用Silicon Labs高性能无线MCU设计的RFID整套系统方案。

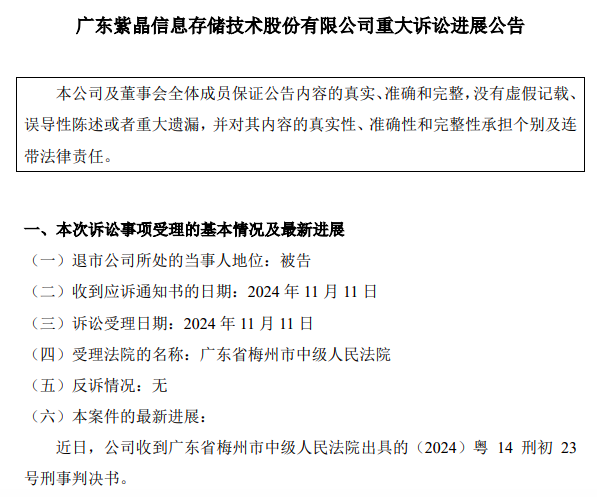

方案架构框图

系统简介

射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。标签包含电子存储的信息,数米之内都可以识别。与条形码不同的是,射频标签不需要处在识别器视线之内,就可以追踪物体。

有源RFID拥有较远的读取距离,适合应用于物流管理,实现对人员物资设备的监控,定位。

本方案工作在433MHz频段,采用电池供电的有源射频识别技术,具备防冲突机制,可以多标签在同一环境协同工作;采用先进的射频集成电路,具有高发射效率、极佳的接收灵敏度、超低的功耗,特别适合应用于在人员、车辆、器材、物资识别和定位等管理场合。

系统标签拥有大容量、长寿命高效电池,配合超低功耗的射频集成电路,使得标签工作寿命长达5年以上。

本方案采用高性能的射频电路和读写器,与专业设计的天线系统配合,能够实现远距离的标签识别,最大识别距离超过50米(空旷距离)。

标签和读写器间具备双向通信功能。标签可以通过读写器空中设置参数,它具有丰富的片上资源,可以检测电压、按键,并可以按照客户指定要求扩展其他功能。本方案提供读写器和其他设备串行通信协议接口文档和上位机演示软件。

样机展示

(上位机演示软件界面)

方案优势

采用silicon labs超低功耗无线MCU,标签整体待机电流仅1.2ua

识读距离50米:自动识别,上位机软件可以配合实现定位、采集数据

256个标签同时读取:能识别大批目标人或物的同时进出

433M工作频段:ISM频段,无需使用申请。

发射间隔可设置:0.4秒~12秒,8档可设置,详见读写器与上位机通信协议

发射功率可设置:-8~13dBm 8档可设置,

发射功率自动调节设置:7种发射功率自动调节设置,可以有效延长电池寿命

工作频点可设置:8个可用工作频点,同一场合可多组不同频点读写器+标签协同工作

标签可自动跟随读写器频点:可设置标签自动在不同频点读写器之间切换

自动休眠功能:更低的休眠功耗,更长的电池寿命

低电告警指示:电池电压低于指定门限值时,LED闪灯告警(缺省2.6V)

电位检测功能:可检测4种不同电压档位,各档位门限值独立可调,精度0.05V

标签设置提示:标签接收到上位机设置数据闪灯提示

修改标签编号功能:可以通过空中无线修改标签编号

复位标签功能:可以通过空中无线复位标签

漏光报警:标签光敏漏光,软件提示报警

电磁辐射低:最大辐射功率仅0.02W,并可自动调低,在没有接收到读写器信号的情况下,不发射信号,特别适合人员使用,尽量降低对使用对象的电磁辐射

推荐阅读:

4D打印,除了颠覆制造技术,还有更深远的意义

BLE车用后视镜马达控制方案,老式汽车也能用

这12个仿生机器人,见过没?(最爱最后一个)