近年来,关于电池快充的大新闻很多,但是其中噱头占了大多数,真正靠谱的技术却一直处于低调的状态。笔者发现对于快充的剖析、科普文章一直比较少,很多人对快充有着许多的疑问。在本文中,笔者首先进行一下基本科普,然后从材料角度入手,分析锂电池快充技术对于电池材料、组成结构方面的要求,并将简单分析需要快充技术的场合和该技术的意义,主要面向对象是对于材料、电池、汽车、储能、投资、政策等相关行业需要对技术有一定了解的朋友。

关于快充常见问题的几个科普回答

首先介绍电池充电中的“C”的概念。这个概念非常重要,是电池讨论分析中最常用的术语。电池中的倍率缩写是Current-Rate--“A C rate is a measure of the rate at which a battery is discharged relative to its maximum capacity. A 1C rate means that the discharge current will discharge the entire battery in 1 hour.” 就是电池在规定的时间内放出其额定容量所输出的电流值,1C表示用1个小时将电池电量放完所需要的电流大小。2C就表示0.5小时放完所需要的电流大小。倍率越大,也就意味着电流越大。

之后就是快充的定义:顾名思义,快充即对二次可充放电池的快速充电的过程,其实多快算快,多快就不算快也没有一个特别严格的定义,但是一般情况下可以简单化的理解为在小于1小时内充电的制度(即充电速率大于1C)。知乎上经常有人咨询笔者各种快充的问题,在这里,笔者首先要强调几个概念,供科普用:

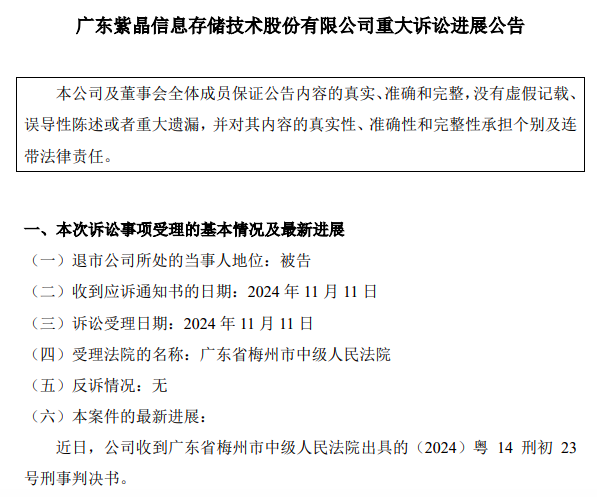

1) 电池的充电一般都是靠测量其电压来测定充放电程度的,使用库仑计的是少数,而这种情况下电池充/放电的电量显示实际上只是一个电池实时电压的换算关系。快充与慢充相比,会带来很大的过电压(电流变大,U=IR,电池内阻会贡献更大的过电压),化学扩散反应也会跟不上,此时虽然电池可能表面上充到了一个高电压值而显示电量很高,实际上并没有充进那么多电,一个实例如下图所示:

该图中,同种材料经不同优化工艺后,倍率性能不同(左差右好),在5C高倍率充放电制度下虽然都充到了4.5V(体现为充“满”),但是实际上可用的容量差别很大,一个为75mAh/g,一个为108mAh/g。

2) 所以实际上,任何电池其实都能快充充“满”电,在这里的“满”其实只是电压提了上去,无法与充入的电量/能量直接线性比例地对应起来。而且在这些时候,大电流充电会导致焦耳发热效应加剧(Q=I2Rt),并带来电池内的材料副反应分解、产气等一系列问题,危险系数骤然增加,至于此条件下电池的寿命就更不用提了,非功率型电池的寿命必然会大幅缩短:因此其实是大部分厂家自己为了安全可靠,出于综合考虑,厂家设计了电路为电池限定了充电电流的上限,不让大家使用快充。

3) 所以如果电池想要快充,对于其功率相关的性能要求也就更高,内阻低就是很重要的一条(Q=I2Rt,小的电阻值R可以减少焦耳发热量),在这种情况下,使用高电导的电极材料(碳包覆,改性提高锂扩散系数,减小粒径缩短扩散路径)、使用更多的导电剂、涂布更薄的电极(让传质扩散距离变短)都是典型的功率快充型电池的设计思路。以上这些设计理念当然也会与追求能量密度的目标有所冲突,鱼与熊掌不可兼得。

4)满足3)中所述特性的功率型电池,比起能量型电池更为适合快充,这意味着其内阻小,充电发热量低,副反应更少,安全性能更好,比起能量型/那些大部分不适合快充的电池,在大电流快充时其电压与充入电量/能量的对应关系更优,通俗的讲就是:发热少,更安全,真的能充进那么多电,而不是只是显示着好像能充进去。

5)老生常谈的一个简单判据,如果有人吹嘘他的快充技术,你一定要折算一下充电功率,然后看看这个充电功率需要对应多粗的电线,单这一条判据就足够筛走90%不靠谱的快充假新闻了。

快充电池,对于电池各部分的要求?

如果电池想要快充,对于其功率相关的性能要求也就更高。而对于电池来说,如果要提升功率性能,需要在电池整体的各个环节中都下功夫,主要包括正极、负极、电解液、隔膜和结构设计等。

1)正极

实际上,各种正极材料几乎都可以用来制造快充型电池,主要需要保证的性能包括电导(减少内阻)、扩散(保证反应动力学)、寿命(不需要解释)、安全(不需要解释)、适当的加工性能(比表面积不可太大,减少副反应,为安全服务)。当然,对于每种具体材料要解决的问题可能有所差异,但是我们一般常见的正极材料都可以通过一系列的优化来满足这些要求,但是不同材料也有所区别:

A、磷酸铁锂可能更侧重于解决电导、低温方面的问题。进行碳包覆,适度纳米化(注意,是适度,绝对不是越细越好的简单逻辑),在颗粒表面处理形成离子导体都是最为典型的策略,相关有大量的文献以及企业的研究成果报导,在国内,CATL和BYD等企业都在磷酸铁锂的优化方面有自己的特色。

B、三元材料本身电导已经比较好,但是其反应活性太高,因此三元材料少有进行纳米化的工作(纳米化可不是什么万金油式的材料性能提升的解药,尤其是在电池领域中有时还有好多反作用),更多在注重安全性和抑制(与电解液的)副反应,毕竟目前三元材料的一大命门就在于安全,近来的电池安全事故频发也对此方面提出了更高的要求。

C、锰酸锂是则对于寿命更为看重,目前市面上也有不少锰酸锂系的快充电池。

2)负极

锂离子电池充电的时候,锂向负极迁移。而快充大电流带来的高过电位会导致负极电位更负,此时负极迅速接纳锂的压力会变大,生成锂枝晶的倾向会变大,因此快充时负极不仅要满足锂扩散的动力学要求,更要解决锂枝晶生成倾向加剧带来的安全性问题,所以快充电芯实际上主要的技术难点为锂离子在负极的嵌入。

A、目前市场上占有统治地位的负极材料仍然是石墨(占市场份额的90%左右),根本原因无他--便宜(你们天天嫌电池贵,叹号!),以及石墨综合的加工性能、能量密度方面都比较优秀,缺点相对较少。石墨负极当然也有问题,其表面对于电解液较为敏感,锂的嵌入反应带有强的方向性,因此进行石墨表面处理,提高其结构稳定性,促进锂离子在基上的扩散是主要需要努力的方向,CATL在这方面做了很多非常先进的工作,有效地提升了石墨负极的综合性能。

B、硬碳和软碳类材料近年来也有不少的发展:硬碳材料嵌锂电位高,材料中有微孔因此反应动力学性能良好;而软碳材料与电解液相容性好,MCMB材料也很有代表性,只是硬软碳材料普遍效率偏低,成本较高(而且想像石墨一样便宜恐怕从工业角度上看希望不大),因此目前用量远不及石墨,更多用在一些特种电池上。

C、有人会问笔者钛酸锂如何。简单说一下:钛酸锂的优点是功率密度高,较安全,缺点也明显,能量密度很低,按Wh计算成本很高。因此作者对于钛酸锂电池的观点一直是:是一种有用的在特定场合下有优势的技术,但是对于很多对成本、续航里程要求较高的场合并不太适用。

D、硅负极材料是重要的发展方向,松下的新型18650电池已经开始了对此类材料的商用进程。但是如何在纳米化追求性能与电池工业对于材料的一般微米级的要求方面达到一个平衡,仍是比较有挑战性的工作。

3)隔膜

对于功率型电池,大电流工作对其安全、寿命上提供了更高的要求。隔膜涂层技术是绕不开的,陶瓷涂层隔膜因为其高安全、可以消耗电解液中杂质等特性正在迅速推开,尤其对于三元电池安全性的提升效果格外显著。陶瓷隔膜目前主要使用的体系是把氧化铝颗粒涂布在传统隔膜表面,比较新颖的做法是将固态电解质纤维涂在隔膜上,这样的隔膜的内阻更低,纤维对于隔膜的力学支撑效果更优,而且在服役过程中其堵塞隔膜孔的倾向更低。涂层以后的隔膜,稳定性好,即使温度比较高,也不容易收缩变形导致短路,清华大学材料学院南策文院士课题组技术支持的江苏清陶能源公司在此方面就有一些代表性的工作。

4)电解液

电解液对于快充锂离子电池的性能影响很大。要保证电池在快充大电流下的稳定和安全性,此时电解液要满足以下几个特性:A)不能分解,B)导电率要高,C)对正负极材料是惰性的,不能反应或溶解。如果要达到这几个要求,关键要用到添加剂和功能电解质。比如三元快充电池的安全受其影响很大,必须向其中加入各种抗高温类、阻燃类、防过充电类的添加剂保护,才能一定程度上提高其安全性。而钛酸锂电池的老大难问题,高温胀气,也得靠高温功能型电解液改善。

5)电池结构设计

典型的一个优化策略就是叠层式VS卷绕式,叠层式电池的电极之间相当于是并联关系,卷绕式则相当于是串联,因此前者内阻要小的多,更适合用于功率型场合。另外也可以在极耳数目上下功夫,解决内阻和散热问题。此外使用高电导的电极材料、使用更多的导电剂、涂布更薄的电极也都是可以考虑的策略。

需要快充的场合与意义

笔者之前曾经写过算是批评一部分快充“成果”的文章,但是笔者并没有认为快充不重要,而是在强调几点:

1) 不能只看快充性能,其它性能不管不顾(连个体积功率密度都不敢报,做一个电池体积膨胀好几倍也有可能),报喜不报忧,用信息不对称去蒙蔽政府,欺骗消费者,忽悠投资人。

如果这款能量密度好高的产品,能给公布个充放电曲线,功率密度,体积相关参数,成本,让我们能对这个产品有个深入的了解,就好了。

2) 没有技术是万能的,尺有所短寸有所长,在追求能量密度为首要矛盾的场合(比如家用需要长续航的电动汽车),过分强调功率密度的做法显得思维混乱,笔者反对是在该强调能量密度的情况下的这种避重就轻的宣传行为。在笔者之前的文章《光说几分钟充满,其它性能都不说的快充技术,都是耍流氓》中已经在此方面有了大量的分析。

3) 但是确也有一些情境是功率密度比起能量密度更重要的,比如线路固定,每站停下充电的公交车,以及混动汽车,还有储能中负责平滑新能源电网瞬时波动的电池/电容/飞轮,无不对于功率性能有着很高的要求,在这里就可以把功率密度的优先级排到更前,传统的以Wh计量成本的算法也常常需要做相应的修正(比如以W来计算成本)。

快速充电对于我们日常生活的便利其实都非常直观,核心无非在于省时间这一点--电动汽车如果可以像汽油车一样几分钟就可以恢复最大续航;手机迅速充满(比如VIVO OPPO等手机的技术,其中CATL为其提供快充型电池做出了相当的贡献),不用为了电量总是焦虑。但是快充电池的潜在贡献远不只在此,比如功率型储能器件快速普及可以极大的帮助新能源的消纳,尤其是应对间隙性和波动性的问题,功率储能设备还可以在电网中承担更多的复杂服务功能,其快速响应的优点可以胜任电网中的许多场合,带来综合收益,是电网智能化、建设能源互联网的重要组成部分。

如果以上的期望可以变为现实必然可以为生活带来极大的便利,以电替代传统一次能源使人类社会的运行结构发生真正的革命性变化完全有可能。然而浪漫的理想是好的,现实中有仍有很多技术困难需要克服,电化学业内目前几乎很多人都认为,在近几年内,电池技术可能更多的会有的是渐进增量式的改进(incremental improvement),发生革命性突破的概率不是那么的大(revolutionary breakthrough)。

后记:本文主要集中在分析快充技术的科普,对于电池材料的要求以及用途初步分析。在本文的续篇中,将重点分析不靠谱的快充技术问题到底在哪里,并结合电动大巴这一应用场景需求分析国内几家技术领先厂家的快充电池技术,敬请关注第二篇《快充动力电池技术:谁靠谱 谁忽悠?