发布时间:2020-11-19 阅读量:1132 来源: 电子工程网 发布人: Viva

从红外线被科学家发现开始,红外探测技术已经逐渐在各个领域大放光彩。无论是我们随处可见的感应灯、感应水龙头,或是军事上红外侦察、制导技术。

在使用网络摄像头或手机摄像头时,我们会体验到过去几十年来针对可见光波段开发的廉价、紧凑型传感器的强大功能。相反,探测肉眼不可见的低频辐射(如中、远红外辐射)则需要复杂且昂贵的设备。

由于缺乏紧凑型技术,用于分子识别,以及对人体自然发出的热辐射进行成像的传感器还未得到广泛使用。因此,这一领域的新概念突破可能会对我们的日常生活产生巨大影响。

目前,探测中远红外辐射最流行的技术是微测辐射热计,它是由一排小型温度计阵列组成,通过测量吸收辐射所产生的热量。这种探测器有许多局限性,特别是响应速度慢,且无法探测到微弱的辐射信号。

目前,对于中红外(MIR)、远红外(FIR)探测仍有许多局限性,尤其是在室温下直接探测波长大于2μm的单光子仍是一项严峻的技术挑战。

为了解决这一问题,洛桑联邦理工学院(EPFL)的TobiasKippenberg(⏬拓展链接)教授团队提出一种新型中远红外探测技术。这种方法具有高灵敏度的同时,甚至能够探测到单光子信号。

这种新型红外探测方法,不同于现有的探测方法和途径:首先将不可见的红外低频辐射转换成可见光,再利用现有的技术进行探测。在环境条件下对波长超过2μm的电磁波实现单光子直接检测。这种新方法无需复杂的低温设备,具有更高灵敏度,低噪声的特点。

该研究成果以“Molecularplatformforfrequencyupconversionatthesingle-photonlevel”为题发表在PhysicalReviewX。

具体方法是:其通过将低频的中、远红外辐射转换到可见-近红外(VIS-NIR),然后再进行探测。因为可见-近红外波段高灵敏度的探测器比较容易获得,所以间接的实现对中、远红外波段的探测。虽然当前利用非线性晶体可以实现从中红外M到可见光近红外VIS-NIR波长转换,但是这需要在几瓦的泵浦功率下工作,并且需要晶体且满足相位匹配条件。相反,EPFL团队的方案仅依赖于两个入射场的空间重叠。

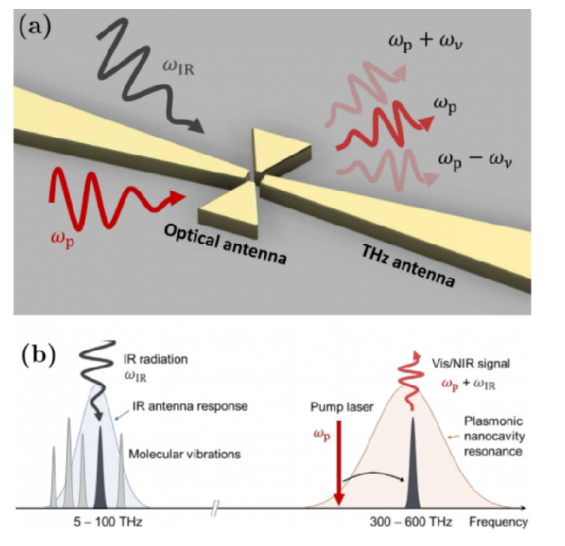

同时为了确保两个光束和分子系统之间的最佳重叠,作者提出了双共振纳米天线,其中要检测的入射场和探测激光场都与以交叉配置排列的天线组件共振。该平台还增加了每个场与目标振动模式的相互作用,从而实现了图1(b)所示的转换过程。

图1(a)变频器件示意图(b)光机转换机制的频率图

在该研究中使用腔体光学模型描述了分子振动与等离子天线之间的相互作用。它们的有效相互作用使得在不同光谱区域可以观察到有效的光机转换过程。对于足够低的光泵浦功率,在6THz(T=290K)时增加的一个量子。这种低噪声系数有望开发出一种新技术平台,快速有效对太赫兹检测。

图2IR模式(左)和NIR模式(右),双天线内部状态分布图

以上研究表明,这中方案相比传统方法最大的优势是探测的灵敏度,在频率转换过程中,分子振动所产生的低水平噪声,可以实现在室温下检测极其微弱的信号。同时借助先进的设备,有望实现量子受限的转换,并有可以解决红外单光子探测的问题。

在这项研究基础上,将推动表面科学、纳米技术和量子光学之间的交叉学科的研究进展,促进红外传感和成像领域新型设备的发展。

近日,日产汽车和总部位于英国的自动驾驶初创公司Wayve签署协议,合作开发基于人工智能的驾驶辅助系统。

京东开启招聘存算一体芯片设计工程师计划,薪酬高达“40K-100K*20薪”

日本芯片制造商铠侠(Kioxia)计划于2026年在其岩手县晶圆厂开始生产新一代NAND闪存芯片。

一系列诉讼指控芯片制造商英特尔、AMD及德州仪器公司,未能有效阻止其技术被用于俄罗斯制造的武器。

台积电日本子公司JASM熊本第二晶圆厂在 10 月下旬启动后近期处于暂停状态,重型设备已撤出工地