发布时间:2021-12-9 阅读量:3235 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网汇编

虽然目前大多数的电子产品,仍是采用有线的方式进行充电,但是随着人们对于便利性的需求提升,采用无线充电技术的产品如雨后春笋般地出现。无线充电技术使电子产品不但打破了传统线路上的限制,更实现「随放即充」的理想。

然而,在突破性发展的背后,势必会为消费者带来一些隐忧,市面上琳琅满目的产品不见得都能以正确的方式进行无线充电的功率传输,因此消费者容易对该类产品使用上的安全性和兼容性产生疑虑,而由WPC (Wireless Power Consortium,无线充电联盟)所制定的Qi无线充电标准,正是为了消除疑虑而制定的规范。

WPC –Wireless Power Consortium

WPC无线充电联盟,成立于2008年,其主要目的为推广无线充电产品,尽可能地使世界上所有应用无线充电技术的产品皆可兼容。目前的会员人数已经超过400名,会员据点遍布世界各地,公司性质也不尽相同,可以看出无线充电技术在各行各业已被广泛应用,因此WPC依照瓦数及使用范围制定了多种无线充电标准:

⦁ Qi standard:以中低瓦数(5W~15W)之可携式手机及其周边产品为主,目标为达成安全性以及全面兼容性。

⦁ Ki Cordless Kitchen standard:以高瓦数(2200W以上)之烹饪用具为主,目标为推广无线功率输出应用更加融入生活。

⦁ Light Electric Vehicle:以电动脚踏车或电动机车市场为主,目标为提供电动载具市场更快速、便捷和安全的充电环境。

⦁ Industry standard:以工业应用之自动化机器为主,主要为提供更安全且有效率的充电方式。

上述无线充电标准,又以Qi standard最广为人知,目前在市场上通过Qi认证的产品已经超过5000个,且为了防范未达标准却宣称有Qi功能的产品扰乱市场,WPC更是规定,只有通过Qi认证之产品,才能使用Qi Logo,而且会定期在市场抽查拥有Qi Logo的产品是否仍符合标准,亦或是有违规使用Qi Logo的情形,以此达到推广无线充电技术的最终目的;以下为Qi以及WPC无线充电联盟之标志(图一 ):

图1: Qi Logo 和 WPC Logo

Qi – WirelessCharging Standards

Qi(读作“气”或“chee”),是由WPC所制定的无线充电标准;主要目的是为了避免无线充电产品在使用上会产生的安全性以及兼容性的问题,因此WPC希望所有产品都能依照Qi 无线充电标准为基准来生产,并达到推广无线充电市场的目标;为了达成此目的,WPC规定任何Qi认证的产品,都必须通过以下两种测试:

1. Compliance Testing

DUT需被送往ATL(Authorized Test Lab)并依照WPC所制定的Qi Specification来进行验证,确保所有通过Qi认证的产品,都是按照目前所制定的最新标准来取得认证,测试内容如下表。

表1

2. Interoperability Testing(IOP)

完成Compliance Testing后,待测物需被送往IOC(Interoperability Testing Center)并与上百种先前取得Qi 认证之品进行兼容性的测试,确保所有在市面上有Qi Logo的Transmitter与Receiver之间能够建立无线充电通信协议,测试内容如下表。

表2

⦁ 除了上述功能性测试之外,Qi的完整认证过程如下:

Step 1. Manufacturer填写产品数据并选择Authorized Test Lab 与 Interoperability Testing Center。

Step 2. 由LLA(Logo License Administrator)验证Step 1所填数据正确无误。

Step 3. 由ATL进行Compliance Test并上传测试结果。

Step 4. 由IOC进行Interoperability Test并上传测试结果。

Step 5. 由Manufacturer再次确认产品数据、型号及外观。

Step 6. 由LLA验证上述测试结果及数据皆正确后,该测试产品即会在已认证产品页面上出现。

图2: Qi认证流程

⦁ Qi Power Profile Version - BPP & EPP

随着无线充电产品的普及,市场对于充电效率的要求也大为提升,因此WPC在制定Qi无线充电标准时,也按照输出功率的大小将产品区分为小瓦数的BPP(Baseline Power Profile),以及中瓦数的EPP(Extended Power Profile);更由于中瓦数的EPP功率输出较大,若在使用上与不符合Qi标准的产品进行充电,容易造成安全上的疑虑,因此在2021年初WPC发布了Qi–V.1.3,跟以往Qi–V.1.2.4最主要的差别在于提高了测试的严谨度,以及透过Authentication的方式解决安全性的疑虑,以下将对不同输出功率的产品定义以及Authentication部分进行介绍:

⦁ 以输出功率定义的产品类型

表3

⦁ Authentication(V.1.3)

WPC以安全性考虑为出发点,在Qi–V.1.3中制订了Authentication机制,使Receiver可藉由该过程确认Transmitter是否为Qi认证产品后,再决定要与Transmitter进行何种的充电协议。

这表示当Receiver向Transmitter发起的Authentication验证机制如未能完整地执行时,Receiver可以拒绝与Transmitter进行任何沟通或是仅可以透过最低的充电功率(5W)进行充电,藉此来确保市场上多种无线充电产品之间使用上之安全性;由于该安全性的疑虑只会在高瓦数的功率传输下出现,因此我们可以透过上表看到,不同输出功率的产品,对于Authentication的规范也有所不同;举例来说,只要是支持中瓦数EPP的Power Transmitter在Qi–V.1.3的认证中,就必须支持Authentication,而支持低瓦数BPP的Transmitter或Receiver都不需支援Authentication。

Qi 认证种类

现阶段来说,WPC仍可针对不同版本之产品进行Qi认证,可细分如下:

⦁ Qi–V.1.2.4 BPP

⦁ Qi–V.1.2.4 EPP

⦁ Qi–V.1.3 BPP

⦁ Qi–V.1.3 EPP5

⦁ Qi–V.1.3 EPP

然而,以WPC积极想推广无线充电市场的决心,势必会将目标更着重在安全性,因此在不久后的将来,可能更改为只开放以支持Authentication的Qi–V1.3进行认证测试,以确保消费者能够安心使用无线充电技术相关产品。

Qi无线充电基础内容

⦁ 无线充电运作原理

Qi无线充电的原理是基于电磁感应所产生的电流,进而达到无线充电的效果,其过程如下图:

1.Transmitter线圈透过交流电产生电流的变化

2.Transmitter线圈电流的变化,根据电磁感应原理,产生磁场

3.Receiver线圈感应到磁场的出现,进而产生电流

4.Receiver透过线圈生成的电流,通过整流器以直流电输出,达到充电的效果

图3: 电磁感应

Transmitter 与 Receiver 的沟通过程

根据不同产品的类型,其Receiver线圈之电阻与需要之功率都不相同,因此需透过讯号沟通的方式,进行供电前的确认,以及供电后电流输出的大小,以下会透过实例来讲解,实际上Transmitter与Receiver之间在无线充电协议上如何进行沟通。以下将以GRL Qi 无线充电测试仪(GRL-WP-BST-C3)测试中的Log进行解说:

1. Ping Phase(图五)

⦁ Transmitter: 持续传输Digital Ping,进行Object Detection。

⦁ Receiver: 持续监测来自Transmitter的Digital Ping。

当Transmitter确认此Object为Receiver时,则会进入下一个阶段。

图5: Ping Phase

2. Identification & Configuration Phase(图六)

⦁ Transmitter:辨认Receiver的信息,例如所能承受的最大功率输入等等。

⦁ Receiver:准备建立Power Transfer Contract。

当Transmitter取得Receiver的信息后,则会进入下一个阶段,并停止发送Digital Ping。

图6: Identification & Configuration

3. Power Transfer Phase(图七)

⦁ Transmitter:建立Power Transfer Contract,并透过观测Receiver回传的Control data来调整电流的输出。

⦁ Receiver:透过传输Control Data告知Transmitter输入电流是否达到需求。

图7: Power Transfer

4. Control Data

Control Data中的Control Error是Receiver用来告知Transmitter输入电流应提升或下降的Packet,区分方式如下:

⦁ Positive:应提高电流。

⦁ Zero:应维持电流。

⦁ Negative:应降低电流。

结论

从复杂的Compliance Testing至耗时的Interoperability,都一再体现Qi测试规范的严格;而在实用性上,从低瓦数(5W)的BPP至中瓦数(5W~15W)的EPP,已基本涵盖目前常用的无线充电功率范围;最后针对安全性以Authentication机制,将功率输出的权利交付给Receiver,以避免功率输出过大导致的安全性问题。

透过上述介绍,可以看出WPC在Qi认证上费尽心思,以WPC的用心加上严谨的Qi认证,我们可以期待日后无线充电产品能在实际应用在各个领域上。

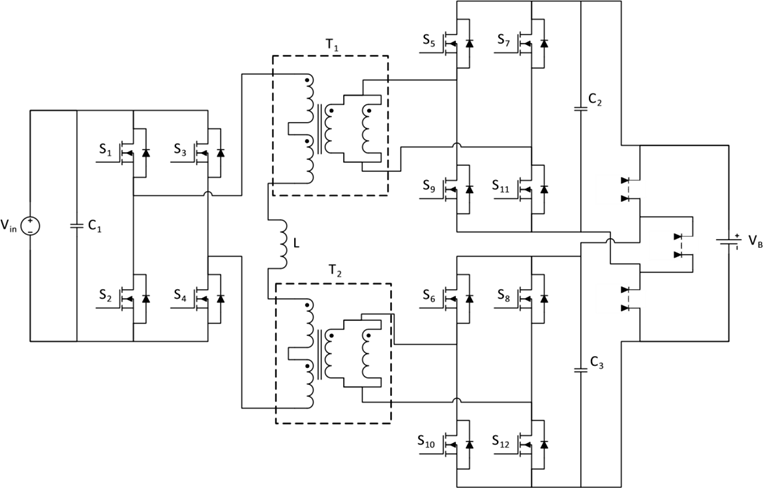

碳化硅(SiC)功率器件正以颠覆性优势引领工业充电器变革——其超快开关速度与超低损耗特性,驱动功率密度实现跨越式提升,同时解锁了传统IGBT无法企及的新型拓扑架构。面对工业应用对高效隔离式DC-DC转换的严苛需求,本文将深入解析从600W至深入解析从600W至30kW全功率段的拓扑选型策略,揭示SiC技术如何成为高功率密度设计的核心引擎。

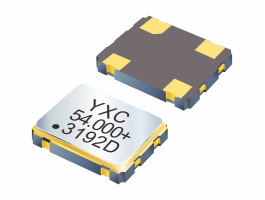

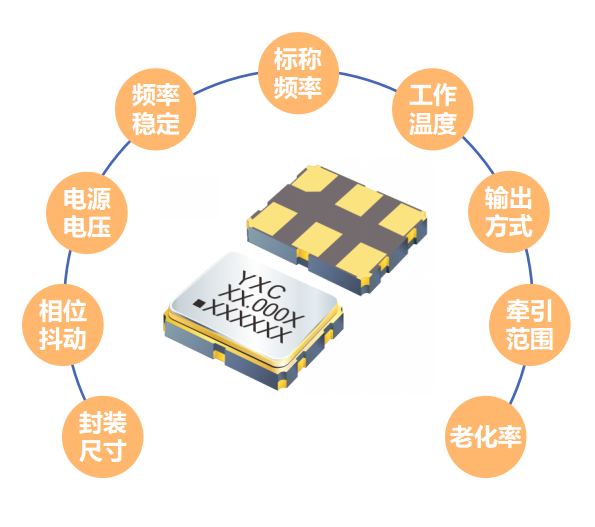

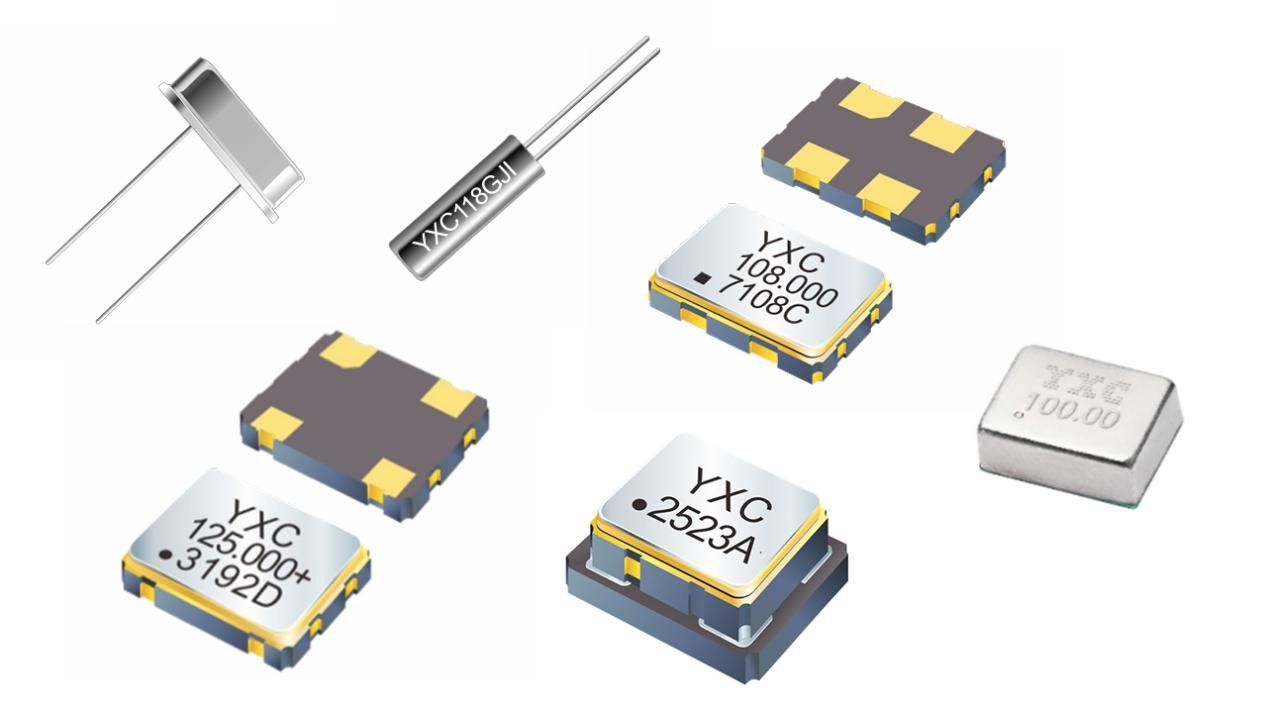

在汽车电子智能化、网联化与电动化深度融合的浪潮中,车载时钟系统的精度与可靠性正成为决定整车性能的核心命脉。作为电子架构的"精准心跳之源",车规级晶振的选型直接影响ADAS感知、实时通信、动力控制等关键功能的稳定性。面对严苛路况、极端温差及十年以上的生命周期挑战,工程师亟需兼具高稳定性与强抗干扰能力的时钟解决方案——小扬科技将聚焦车规级晶体/晶振核心参数,3分钟助您精准锁定最优型号。

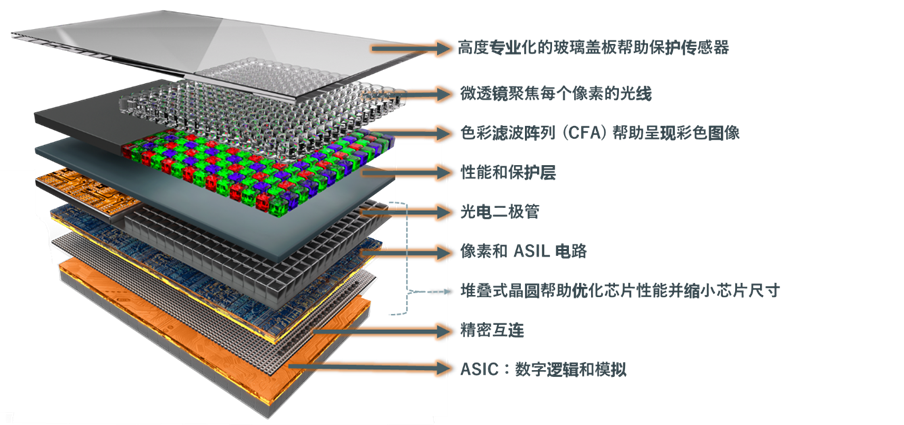

在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。

压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。

在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。