发布时间:2021-12-15 阅读量:796 来源: 与非网 发布人: 胖哥

在写完月初销量系列以后,我们花一些时间来梳理一下未来围绕汽车电子的技术发展。

我最近因为工作关系看了不少的汽车电子架构和芯片的内容,从目前这个时间点来看,汽车电子的发展已经不是围绕单一功能和硬件堆砌的发展,而是扎扎实实围绕整个架构重组和功能分配来进行的。

在三电领域里面,比较新的东西,无非是围绕电池里面的热失控预警和检测、电驱动系统里面的集成化(往下一代SiC,甚至是GAN的设计)。

在这里主要就热失控检测技术和BMS的发展做一点展开。

Part 1、专门的热失控检测传感器和泄压阀的集成

从系统性的测试来看,单个电芯热失控从加热方法来看,采用温度(因为本身加热的原因,实验本身和现实存在差异性)+电压(掉的比较慢)的模式还是相对比较慢的。能够拿来作为指针的,主要包括气体、烟尘、压力和电芯膨胀这四个要素。

○气体:这个是稳定的释放量,有不同的种类气体释放。

○烟雾:这个指针其实并不稳定,差异性比较大。

○压力:在密封正常的条件下,整体压力差异性比较均一。

○电芯膨胀:触发方式会有差异性。

备注:在当前电池已经广泛应用到各行各业中,不光是动力电池,未来还有储能、二轮电动自行车的换电柜、电动汽车换电站等等需求,基于预警的消防其实是一个强要求。

▲图1.单一电芯热失控能够给出的指针信号

因此在这里有两条路,一条路就是围绕之前消防的成功经验,把锂电池的压力和气体两个参量提取出来做传感器。

1.压力传感器:

实际上我们发现要针对不同的压力释放过程,覆盖圆柱(21700到46800)、软包和方壳,即使是高精度的压力传感器也和整包的设计息息相关。我倾向于认为,这种方式均一性特别难做,把压力检测放到开阀上面可能更好。

在电池系统压力变化中,其实主要和温度、冲击有关系,如下图所示。

▲图2.电池系统里面影响压力变化的一些事件

2.汽车传感器

由于燃料电池的原因,过往汽车传感器厂家其实有一些技术储备,主要是基于H2的泄露检测,把这个借用过来用在锂电池热失控检测上是比较好的解决方案。

▲图3.基于压力、CO2和H2传感器对单电池热失控的检测

Part 2、电池管理系统的未来

在下面的恩智浦的《Next-Generation Architectures For Battery Management Solution》里面有一张图比较典型,我们能看到在三电领域,都出现了高低压分离,硬件和软件分离的情况发生,也就是说未来分布式的电池管理软件,可能会被集成到Domain 控制器甚至是放到集中运算平台里面。

我的理解是,随着热失控缓解用到更多的热管理组件,想要覆盖上述这么多热失控检测和热失控延缓,必然要形成集中处理的模式,同时对下层的硬件进行激活。

备注:这个过程还是比较慢,主要是BMS运算相对要求实时。

▲图4.电池管理系统把自己做成全硬件产品

小结:我个人觉得,在这个电池检测和热失控延缓领域,会衍生出比较多的主动控制措施,需要调用更多的资源,这也使得电池管理的软件更快进入上层。

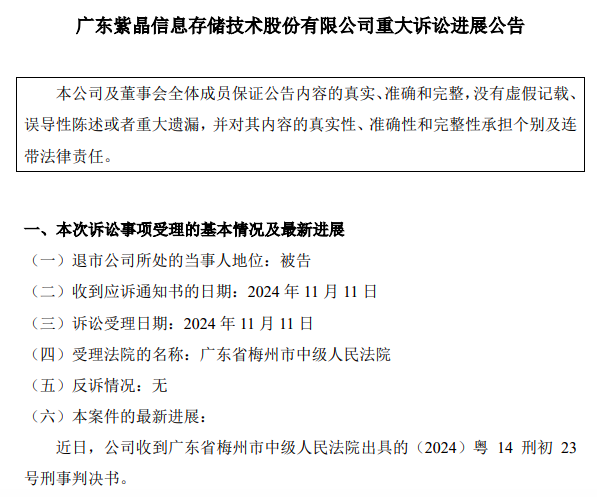

紫晶存储犯欺诈发行证券罪,判处罚金人民币3700万元;公司实际控制人郑穆、罗铁威及原财务总监李燕霞等10名核心管理人员,全部被判处有期徒刑,刑期最高达七年六个月。

近日,日产汽车和总部位于英国的自动驾驶初创公司Wayve签署协议,合作开发基于人工智能的驾驶辅助系统。

京东开启招聘存算一体芯片设计工程师计划,薪酬高达“40K-100K*20薪”

日本芯片制造商铠侠(Kioxia)计划于2026年在其岩手县晶圆厂开始生产新一代NAND闪存芯片。

一系列诉讼指控芯片制造商英特尔、AMD及德州仪器公司,未能有效阻止其技术被用于俄罗斯制造的武器。