发布时间:2021-12-16 阅读量:991 来源: 后视镜里de未来 发布人: 胖哥

就在全球各大整车制造商以为芯片危机已经逐渐缓解的时候,供应紧张的警钟再次响起。芯片短缺终于走到尽头的希望,再次变成了更长的隧道期。与欧、美、日、韩等市场相比,中国汽车市场会受到更大的冲击。

2021年12月9日,海纳国际集团(Susquehanna Financial Group)的报告显示,11月份芯片的交货周期与10月份相比增加了4天,达到22.3周。从芯片下单到交货的前置时间,创下了该公司自2017年开始追踪此项数据以来的最长记录。这意味着全球汽车行业正在经历的芯片供应危机,不但没有减轻,反而在加深。各大整车制造商总装厂的生产线,还不能立刻正常运转起来。

自2021年1月份开始,芯片交期的时间为14.1周,然后开始一路攀升,在9月份时达到了21.7周,比8月份增加了5天。彼时,随着台积电汽车芯片的产能提升,从晶圆代工厂到芯片制造商及产业链上的各方,都认为汽车行业的芯片危机正在过去。不过,这没有改变前置时间的周期,它在10月份增至21.9周。危机消除的时间表并没有如期兑现。

现在,最为短缺的芯片是电源管理IC和MCU(微控制器芯片)。其中,MCU是自2020年11月起,全球汽车行业持续紧缺的产品,时至今日其交货周期仍在拉长。中国台湾半导体业者在一份调研中发现,除去这两类芯片外,在最为紧缺的名单上还增加了先进制程的自动驾驶芯片、成熟制程的模拟IC、USB控制芯片。此外,日韩整车制造商的车用CIS(CMOS Image Sensor,CMOS图像传感器)芯片、车用网通芯片等仍存在较大的缺口。

作为车用芯片的核心供应商,英飞凌、恩智浦、德州仪器、安森美、Microchip等的芯片交货周期都写下了最长的记录。《国际电子商情》对第三季度的调查,与现时的状况基本吻合。MCU的缺口达到了20%,电源管理芯片的缺口为18%,模拟IC的缺口为13%。各大芯片制造商MCU的供应仍是最为焦灼的部分。

已经持续超过1年的芯片供危机,迫使各大整车制造商做出改变。其中,隐藏最深的改变是,跨国汽车制造商更为关注其本土的芯片供应,不再因为中国是最大的市场,而优先向中国的合资公司供货。甚至有部分跨国汽车制造商实行按合资公司收益供应芯片的做法。在中国的合资公司中,跨国汽车制造商大多持有50%甚至更少的股权,按照收益计算芯片供应量,合资公司获得芯片的数量直接减半。

与合资品牌对应的中国品牌,市场份额的不断扩大,与其芯片采购渠道的多样化、灵活性密不可分。中国品牌的这种做法,已经被贴上了恶意囤积芯片的标签。新近,美国商务部在获取全球核心半导体供应商的商业机密后,正以供应链透明度的名义,强化全球半导体的供应。中国品牌囤积芯片的做法,让美国议员有了发挥的空间。美国商务部部长在底特律明确发出控制中国汽车芯片供应的信号。中国品牌芯片采购的难度在增加。

芯片危机正逼迫主流的整车制造商构建自身的芯片供应链,继特斯拉之后,宝马、通用、福特突破原来的供应链局限,掀起新一轮整车制造商争夺半导体话语权的竞赛。进入10nm以下制程的赛道后,中国汽车的芯片供应会变得越来越脆弱。

有利于中国汽车获得先进制程芯片的环境,已经一去不返。

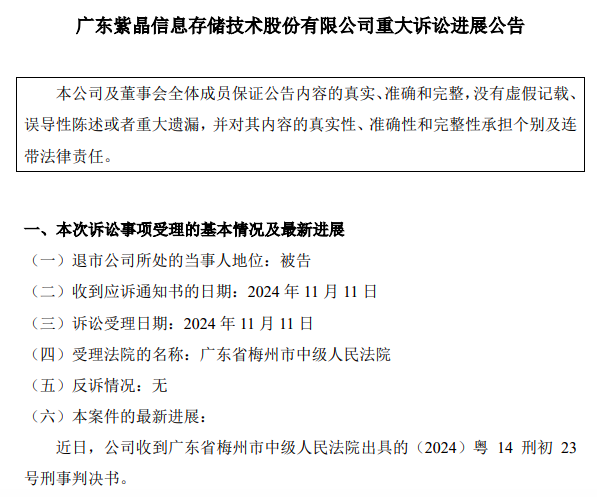

紫晶存储犯欺诈发行证券罪,判处罚金人民币3700万元;公司实际控制人郑穆、罗铁威及原财务总监李燕霞等10名核心管理人员,全部被判处有期徒刑,刑期最高达七年六个月。

近日,日产汽车和总部位于英国的自动驾驶初创公司Wayve签署协议,合作开发基于人工智能的驾驶辅助系统。

京东开启招聘存算一体芯片设计工程师计划,薪酬高达“40K-100K*20薪”

日本芯片制造商铠侠(Kioxia)计划于2026年在其岩手县晶圆厂开始生产新一代NAND闪存芯片。

一系列诉讼指控芯片制造商英特尔、AMD及德州仪器公司,未能有效阻止其技术被用于俄罗斯制造的武器。