发布时间:2022-02-25 阅读量:7075 来源: Tektronix 发布人: Cole

作者:四川师范大学物理与电子工程学院王钟嵘 郭宏宇 麦文

摘要:电子调速器是将直流电转化成交流电驱动无刷电机的一种电子装置,简称电调。它具有调速和功率驱动两种基本功能。通常电调有3组功率场效应晶体管(MOSFET)构成桥型驱动电路。由于电路中总是存在传输线路的差异、分布电容差异、器件延时差异等不确定因素影响,常常使得桥臂上下两只MOSFET管的导通或截至时间不同步。极易出现同一个桥臂中上下两只MOSFET出现短暂同时导通的情况,从而出现短时大电流脉冲。这个问题降低了电源效率,也容易使驱动管发热损毁。本文通过使用任意波发生器对电子调速器进行驱动和测试,在精准测量出各路桥臂时延特性后,经过驱动软件优化让电路达到了最佳控制效果。泰克AFG31000任意波发生器可产生任意脉冲波,具有双通道输出和极高的相位控制能力,对精准测量起到了非常关键的作用,也为本文实现高效驱动器起到了重要作用。

引言

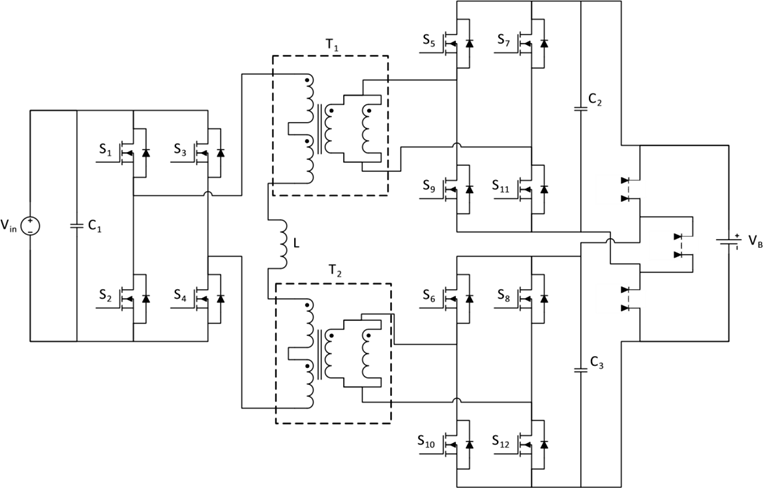

常见多旋翼无人机通常使用电子调速器作为电机的驱动部件,是一种比较常见的电机驱动装置。电子调速器的主要通过PWM脉冲来实现三相激励电流。典型的BLDC驱动如图1.1所示。Q1-Q6是6个MOSFET组成的直流转交流的逆变电桥,每只管子在驱动信号激励下,有序开通和关闭,形成交流驱动源。

图1.1三相逆变桥结构图

但是,由于实际电路总是存在一些未知影响因素。例如,驱动管输入电容不一致、控制信号线长度不一致、驱动管开启与关断时延不一致等。使得一组桥臂的两个MOSFET管的导通或截至的时间不同步,极易出现同一个桥臂的两个管子同时导通的情况。当上下两个MOSFET管同时导通时,尽管时间非常短暂也会形成极大的短路脉冲电流,导致电源效率下降,驱动管子发热等现象,甚至损毁驱动管。

本文通过任意波发生器对无刷电子调速驱动电路进行实验测试解决驱动不一致问题。在精确测量出驱动信号经过每组MOS管所产生的时延后,根据所测的时延差数据,通过软件进行调整和优化,最后使驱动电桥到达最优工作状态。

电调硬件设计

如图2.1所示,该部分为电子调速器A相输出,驱动器使用了集成电路。图2.2完整实验板PCB,可以发现制作PCB板时由于走线原因,A相驱动线是两根不等长的线,A_H线较长,A_L线较短。

图2.1电子调速器A相驱动电路原理

图2.2电子调速器PCB

实验测试与软件优化

泰克AFG31000任意波函数发生器可以输出双路驱动信号,每个通道独立可调整,将双路输出调整为可以激励双输入模式,通过示波器观察将激励信号的在电路板上的驱动点位置将边沿对齐。

图3.1双通路高速示波器测试A_L端信号激励点到电机接口时延

图3.1中可以观察到A_L端信号通过线路及驱动器件后产生的时延。信号在下降沿部分产生了弯曲变化,这可能是线路上分布电容引起的。对所有驱动端分别激励并测量出每个通道的时延。表1给出了各个通道测量结果,可以看到B相和C相近似相等,A相最差。从PCB电路上可以发现A相两路信号对称性最差,B相和C相接近一致。A相有约2us的时延差别。

表1各信号通路延时值测量

根据各路实测结果,可以确认线路最大延迟量为20us,由此在软件设计上将各路驱动进行对等延迟优化,尽量满足驱动信号达到各输出端时基本一致,比如将A-H这路增加1.9us达到20us。这里单片机的运行速度决定了驱动器能达到的精准性。如有可能,使用汇编写这个部分是最佳的方法。汇编语言具有很好实时性,可以将误差控制在一个机器周期以内,不过使用汇编比较繁琐和复杂。实际调试中可以使用C语言编程,再利用反汇编进行调试。本实验中采用反汇编环境进行调试测算,最后将驱动时延调整到最小误差状态。

测试与验证

电子调速器经过实际测量与程序优化后,需要证明这种优化带来的效果。为此设计了一组对比测量,环境搭建如图3.1所示。将调速器安装上带桨叶的电机,然后通过优化程序与未优化程序激励驱动器进行比较。在相同电路,相同供电电压情况下,对比在不同转速情况下的工作电流。测量结果如表2所示。

表2电源12V情况下相同电机相同驱动电路不同转速时工作电流对比

通过对比可以看到,不论是优化程序激励的驱动器,还是未优化程序所激励的驱动器,随着转速提高,工作电流都成倍增加。这是因为转速提高后,电机阻力成倍增加的缘故。对比相同转速情况下的电流,可以发现转速较低时,优化后的驱动器电流减少并不多,没有多大优势。而在高转速情况下,电流减少较多,优势十分明显。此外通过供电电流测量还发现优化后的驱动器电流变化平稳,没有出现大电流脉冲,减少了调速器产生的电磁干扰。可见优化设计带来了不少的好处。图4.1是根据图2.2进一步改进和缩小尺寸的驱动板,其性能进一步提升。目前该驱动板已应用到实际使用中,效率高、省电节能效果良好。

图4.1改进的电子调速器实物

结论

使用任意波发生器可以有效检测驱动电路的延时特性,为优化设计带来明晰的方向,从而提高电路性能以及电磁兼容特性。

碳化硅(SiC)功率器件正以颠覆性优势引领工业充电器变革——其超快开关速度与超低损耗特性,驱动功率密度实现跨越式提升,同时解锁了传统IGBT无法企及的新型拓扑架构。面对工业应用对高效隔离式DC-DC转换的严苛需求,本文将深入解析从600W至深入解析从600W至30kW全功率段的拓扑选型策略,揭示SiC技术如何成为高功率密度设计的核心引擎。

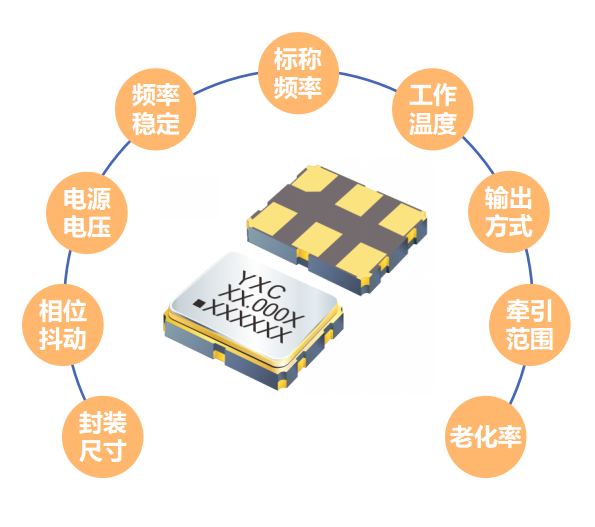

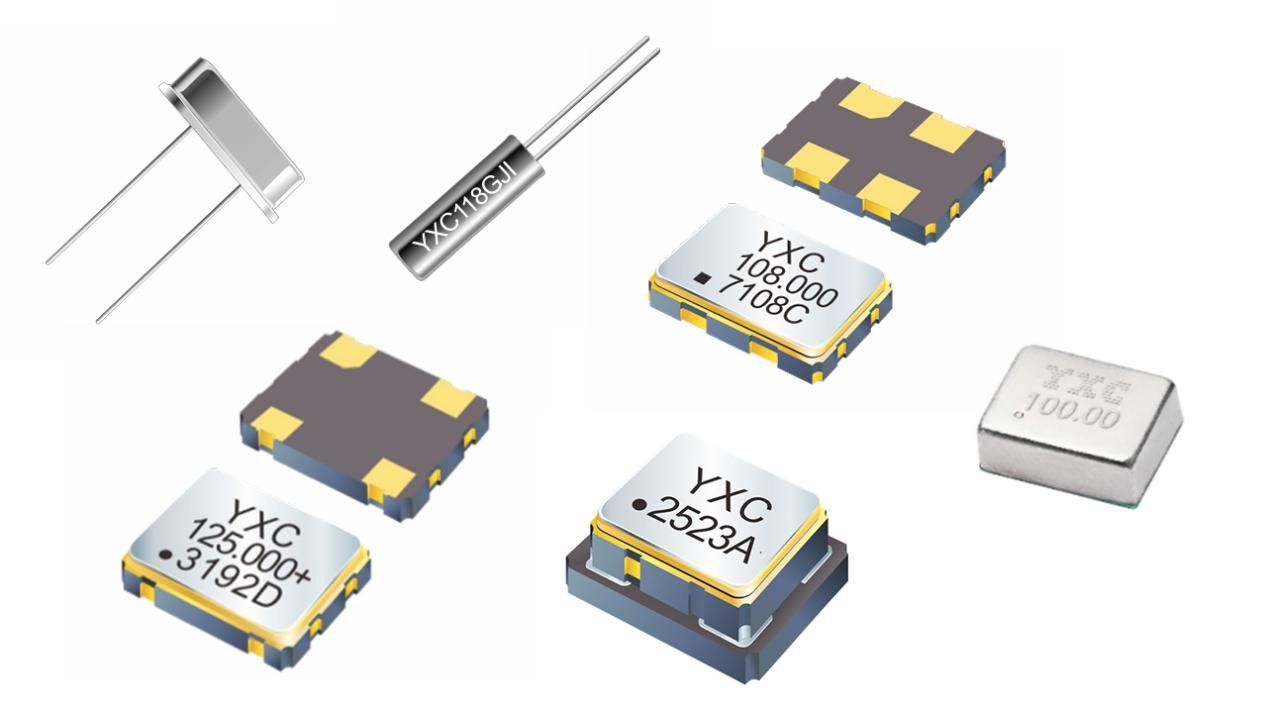

在汽车电子智能化、网联化与电动化深度融合的浪潮中,车载时钟系统的精度与可靠性正成为决定整车性能的核心命脉。作为电子架构的"精准心跳之源",车规级晶振的选型直接影响ADAS感知、实时通信、动力控制等关键功能的稳定性。面对严苛路况、极端温差及十年以上的生命周期挑战,工程师亟需兼具高稳定性与强抗干扰能力的时钟解决方案——小扬科技将聚焦车规级晶体/晶振核心参数,3分钟助您精准锁定最优型号。

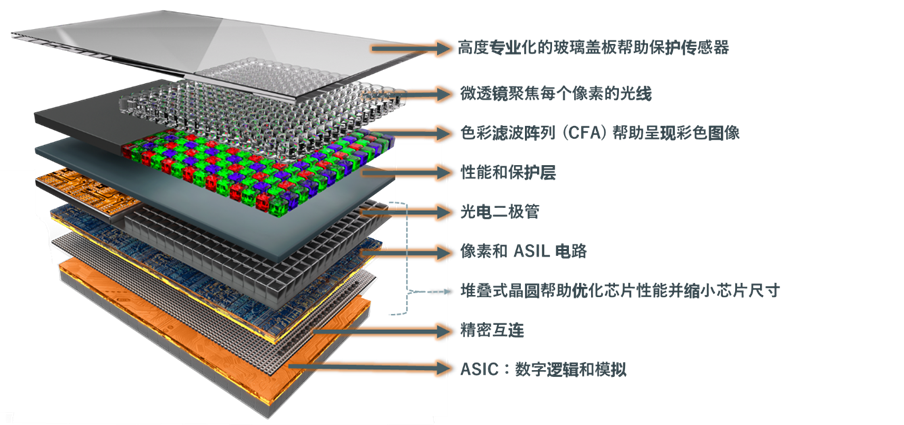

在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。

压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。

在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。