发布时间:2025-11-6 阅读量:51 来源: 发布人: bebop

在当今全球制造业智能化转型的浪潮中,工业机器人早已从科幻电影中的概念,演变为工厂车间里不可或缺的“钢铁工人”。然而,当我们惊叹于机械臂精准、高效、不知疲倦地完成焊接、装配、搬运等复杂任务时,却很少有人关注其背后的核心驱动力——伺服控制系统。如果说工业机器人是现代制造的“四肢”,那么伺服控制系统无疑是其精密运转的“大脑”与“神经中枢”。本文将深入剖析工业机器人伺服控制系统的市场现状、核心技术壁垒、驱动因素以及未来发展趋势,揭示这场关乎智能制造“心脏”的激烈竞争。

根据国际机器人联合会(IFR)及多家权威市场研究机构的数据,全球工业机器人市场正经历前所未有的高速增长。2023年,全球工业机器人安装量再创新高,而中国作为全球最大的工业机器人市场,其装机量占全球比重超过50%。这一庞大的机器人基数,直接催生了对伺服控制系统这一核心零部件的巨大需求。

伺服系统,主要由伺服电机、伺服驱动器和编码器三部分构成,负责接收控制器指令,并精确控制电机的转速、转矩和位置,确保机器人末端执行器能够以微米级精度完成预定动作。据统计,一台多关节工业机器人通常需要6-8套伺服系统,其成本约占整机成本的20%-30%,是仅次于减速器的第二大核心部件。

2023年,全球工业机器人伺服控制系统市场规模已突破150亿美元(约合人民币1100亿元),并预计在未来五年内保持年均10%以上的复合增长率。到2025年,市场规模有望接近200亿美元。中国市场同样表现出强劲势头,得益于“中国制造2025”、“十四五”智能制造规划等国家战略的推动,国内伺服系统市场需求旺盛,国产化替代进程加速,本土品牌市场份额持续提升。

伺服控制系统的性能直接决定了工业机器人的动态响应速度、定位精度、运行平稳性和可靠性。其技术壁垒主要体现在以下几个方面:

高动态响应与高精度控制:现代工业机器人要求在高速运动中实现极高的定位精度(可达±0.01mm甚至更高)。这要求伺服系统具备极短的电流环、速度环和位置环响应时间,以及先进的控制算法(如自适应控制、前馈控制、振动抑制算法等)来消除谐振和扰动。

高功率密度与小型化:为了满足机器人轻量化、紧凑化的设计需求,伺服电机需要在更小的体积内输出更大的扭矩和功率,这对电机设计、材料(如高性能永磁体)和散热技术提出了极高要求。

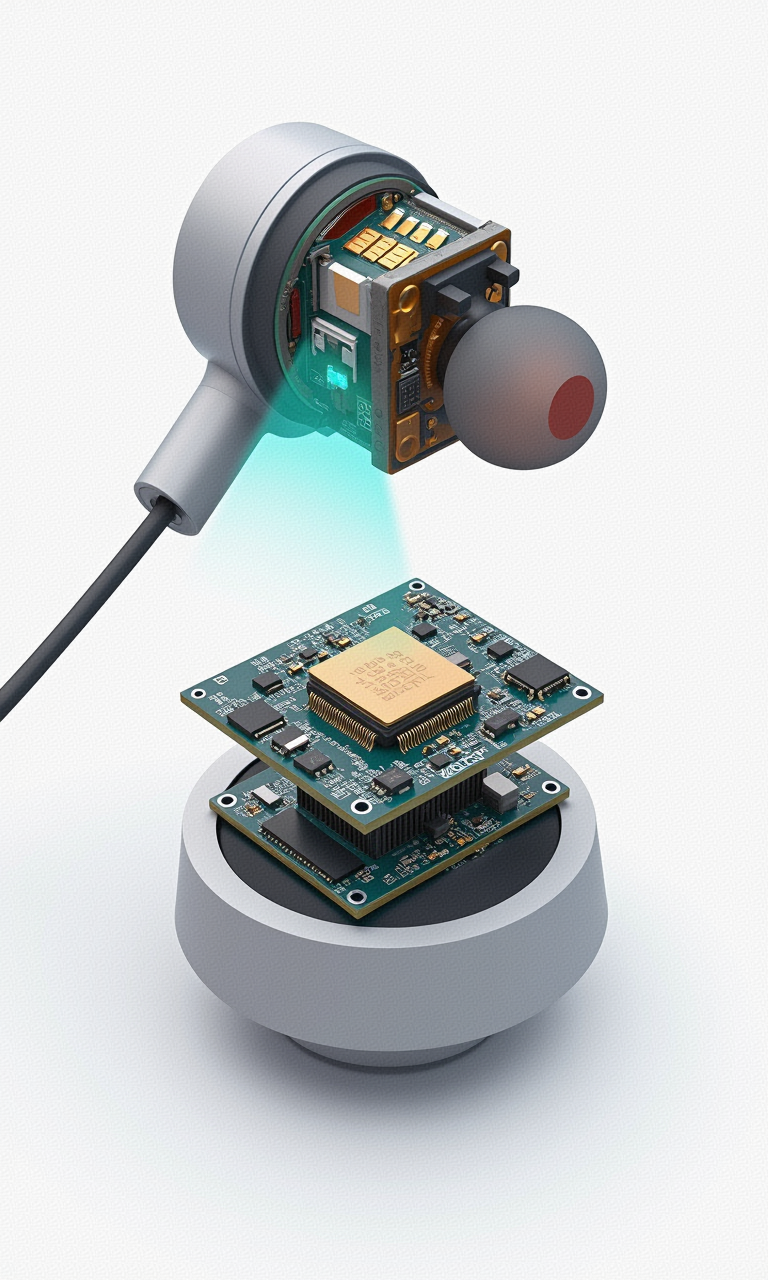

高可靠性与长寿命:工业机器人通常需要24小时不间断运行,对伺服系统的可靠性和寿命要求极为苛刻。编码器作为反馈元件,其精度和抗干扰能力至关重要,绝对值编码器因其断电后位置信息不丢失的优势,已成为高端应用的标配。

网络化与智能化:随着工业互联网(IIoT)的发展,伺服系统不再孤立存在,而是通过实时工业以太网(如EtherCAT, PROFINET IRT, Powerlink等)与上位控制器、HMI以及其他设备进行高速、同步通信。同时,内置状态监测、故障预测、参数自整定等智能化功能成为新的技术趋势。

长期以来,该领域被日本(安川、松下、三菱)、德国(西门子、博世力士乐)和美国(科尔摩根)等国际巨头垄断。这些企业凭借深厚的技术积累、完整的产业链和品牌优势,在高端市场占据主导地位。

伺服控制系统市场的爆发式增长,源于多重因素的共同驱动:

制造业自动化与智能化升级:全球范围内,劳动力成本上升、供应链重构、对产品质量一致性要求提高等因素,迫使企业加大自动化投入。汽车、3C电子、新能源(锂电池、光伏)、半导体等资本密集型产业是工业机器人应用最广泛的领域,也是伺服系统需求的主要来源。

“机器换人”政策支持:中国、韩国、德国、美国等国家纷纷出台政策鼓励智能制造发展。中国的“新基建”战略将5G、人工智能、工业互联网列为关键领域,为包括伺服系统在内的核心零部件提供了广阔的市场空间和政策红利。

新兴应用场景拓展:除了传统的汽车焊接、码垛,工业机器人正快速渗透到食品饮料、医药、物流仓储、金属加工等更多行业。协作机器人(Cobot)的兴起,对伺服系统提出了更高的安全性和柔顺性要求,也开辟了新的细分市场。

国产化替代加速:面对“卡脖子”风险,中国大力扶持核心零部件国产化进程。汇川技术、埃斯顿、禾川科技、华中数控等本土企业通过自主研发和并购,技术水平显著提升,产品性价比优势明显,在中低端市场迅速抢占份额,并逐步向高端市场发起冲击。

展望未来,工业机器人伺服控制系统的发展将呈现以下几大趋势:

机电一体化与集成化:将伺服电机、驱动器、减速器甚至控制器进行高度集成,形成“模块化关节”或“智能关节”,可大幅简化机器人设计、降低体积重量、提高系统可靠性。这种集成化方案将成为未来高端机器人的主流选择。

AI赋能的智能伺服:人工智能技术将深度融入伺服控制。通过机器学习算法,伺服系统可以实现更优的参数自整定、实时负载辨识、振动主动抑制、磨损预测与健康管理(PHM),使机器人具备更强的环境适应性和自主优化能力。

开放平台与生态构建:未来的竞争不仅是单个产品的竞争,更是生态系统的竞争。领先的厂商将提供开放的软件开发平台(SDK)、丰富的API接口和强大的技术支持,吸引第三方开发者和系统集成商,共同构建繁荣的应用生态。

绿色节能与可持续发展:随着“双碳”目标的推进,伺服系统的能效标准将不断提高。再生能量回馈、低损耗设计、环保材料应用将成为重要发展方向。

结语

工业机器人伺服控制系统市场正处于一个激动人心的变革时代。它既是技术密集、资本密集的“硬科技”战场,也是决定中国乃至全球智能制造竞争力的关键环节。尽管国际巨头仍掌握着高端市场的制高点,但以中国为代表的新兴力量正在奋起直追。未来几年,谁能率先突破核心算法、实现更高程度的集成与智能化、并构建起强大的产业生态,谁就有可能在这场“心脏”争夺战中脱颖而出,引领下一个工业革命的浪潮。对于企业而言,拥抱技术创新,深化产业链协同,将是赢得未来的关键所在。

未来的人形机器人需要在端侧运行更复杂的AI模型,这要求MCU不仅要有强大的通用处理能力,还需要集成专用的NPU或DSP高效运行AI推理任务。

11月5日,第106届中国电子展在上海新国际博览中心迎来开门红,首日吸引超万人次专业观众到场。展会以“创新强基 智造升级”为核心,联合特种电子与半导体专题展,聚焦国产替代与自主可控,通过企业生态矩阵展示、实战化产线联动及20余个重点买家团对接,凸显国产电子产业在高端化、智能化升级中的协同突破与样本价值。

机器人关节的高速、高加速度运动,要求MCU能在极短时间内(微秒级)完成位置环、速度环、电流环的三闭环计算。

本文将深入剖析五大主流温度传感器的工作原理、核心特性。

集成电源管理方案不仅大幅缩减了PCB面积、降低了设计门槛,更显著提升了整体可靠性与能效表现