发布时间:2025-11-6 阅读量:69 来源: 发布人: bebop

尽管国产MCU在机器人领域,尤其是工业和人形机器人伺服控制方面取得了令人瞩目的突破,但要实现全面的、深层次的替代并引领产业发展,仍面临着一系列严峻的挑战。这些挑战贯穿于技术、生态、市场和可靠性等多个维度。

虽然以先楫HPM6E系列为代表的国产MCU已达到业界领先水平(如800MHz主频),但在一些极端应用场景下,与国际顶尖产品相比仍有差距。

算力瓶颈:未来的人形机器人需要在端侧运行更复杂的AI模型(如小参数量大模型进行环境理解、动作规划)。这要求MCU不仅要有强大的通用处理能力,还需要集成专用的NPU(神经网络处理单元)或DSP(数字信号处理器)来高效执行AI推理任务。目前大多数国产MCU在此类异构计算架构上的布局尚不完善。

确定性延迟:在多轴协同的高速运动中,通信和处理的“抖动”(Jitter)必须控制在微秒甚至纳秒级。确保在任何工况下都能提供绝对确定的实时响应,对MCU的内核架构、总线设计、中断处理机制都提出了极致要求。国外巨头凭借数十年的经验积累,在这方面建立了深厚的技术壁垒。

这是阻碍国产MCU进入高端、高可靠性应用(如载人协作机器人、医疗机器人)的最大障碍之一。

认证标准:工业机器人需符合IEC 61508(SIL等级)等国际功能安全标准,汽车级应用则需满足ISO 26262(ASIL等级)。获得这些认证意味着芯片从设计、制造到文档记录的全过程都必须经过严格审计。

投入巨大:通过认证需要耗费数年时间和数千万级别的资金投入,包括开发冗余电路、故障检测机制、编写海量的安全手册(Safety Manual)和FMEDA(失效模式、影响与诊断分析)报告。

现状:目前市场上主流的、通过车规级功能安全认证的MCU几乎被恩智浦(NXP)、英飞凌(Infineon)、瑞萨(Renesas)等公司垄断。国产MCU厂商虽已开始布局,但真正拿到高等级认证的产品还非常稀少。

硬件是基础,但易用的软件生态才是决定开发者选择的关键。

成熟的中间件缺乏:国际大厂通常提供完整的电机控制库、通信协议栈(如EtherCAT, PROFINET)、RTOS(实时操作系统)以及图形化配置工具。而许多国产MCU的配套软件往往不够成熟,或者需要客户自行从底层开发,大大增加了研发难度和周期。

开发工具链体验:IDE(集成开发环境)的稳定性、调试器的功能、编译器的优化效率等“软实力”,直接影响工程师的开发体验。在这方面,国产方案的整体体验与Keil、IAR等成熟工具链相比仍有提升空间。

社区与文档:一个活跃的开发者社区和详尽的技术文档,能极大地降低学习成本。国产MCU的社区建设相对薄弱,高质量的开源项目和应用笔记也较为匮乏。

先进制程依赖:追求更高性能、更低功耗的MCU必然需要采用更先进的半导体工艺(如40nm及以下)。目前国内晶圆代工厂在先进逻辑工艺上与台积电、三星等仍有差距,这可能限制了国产MCU向更高性能节点演进的速度。

IP核依赖:高性能MCU的核心(如ARM Cortex-M7/M85)和关键外设IP(如正版EtherCAT从站控制器)大多需要授权。虽然像先楫这样获得正版ESC授权是重大进步,但这也意味着存在潜在的授权风险和成本压力。发展自主可控的高性能CPU IP是长远之计,但难度极高。

“不敢用”的心理:在关乎生产安全和巨额投资回报的工业领域,设备制造商倾向于选择经过全球市场长期验证的“老牌”产品。对于新兴的国产MCU,即使参数亮眼,也会因其“未经大规模市场检验”而被质疑其长期稳定性和寿命。

长生命周期保障:工业产品的生命周期长达10-15年,客户要求MCU供应商必须保证长期供货。新锐的国产厂商能否做出并履行这样的承诺,是赢得客户信任的关键。

结语

总而言之,国产MCU在机器人领域的挑战,已经从最初的“能不能做出来”(技术可行性),转变为“能不能做得更好、更可靠、更易用”(综合竞争力)。跨越这些鸿沟,需要产业链上下游的共同努力:

芯片厂商:需在研发投入上保持战略定力,不仅要追性能,更要补足功能安全、软件生态等“软实力”。

机器人企业:应敢于开放部分非核心产线进行试用,给予国产MCU宝贵的“上车”机会,在合作中共同成长。

国家层面:可通过专项基金、采购倾斜等方式,支持关键核心技术攻关和首台套应用。

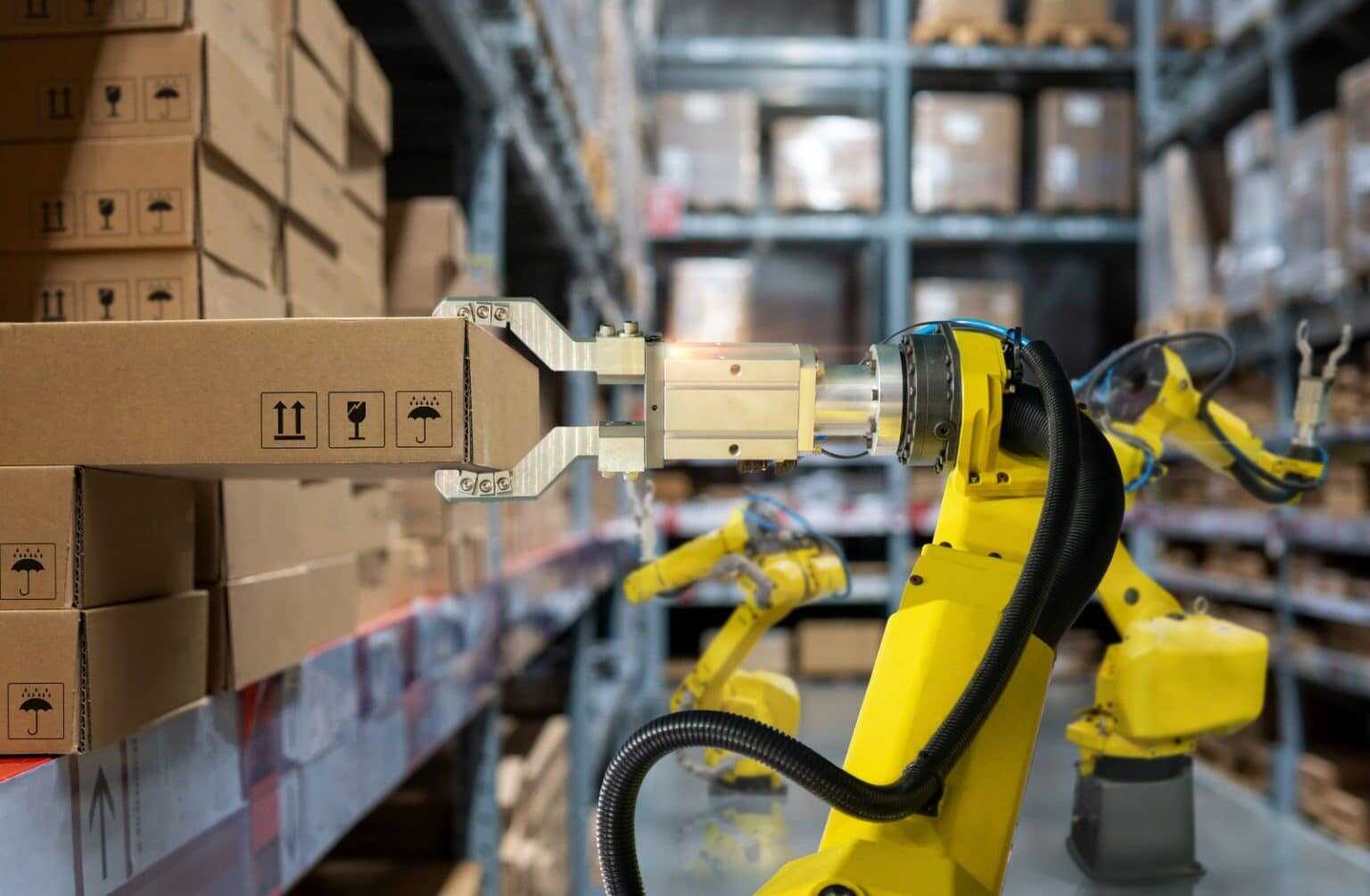

前路漫漫,道阻且长。但每一次在灵巧手上的精准抓取,每一次在关节驱动中的平稳运行,都是国产MCU向最终胜利迈进的坚实一步。

本文将详细介绍汽车电子与工业电子的核心差异

本文将深入剖析微型逆变器和传统逆变器的核心技术差异以及它们在不同应用场景中的优劣。

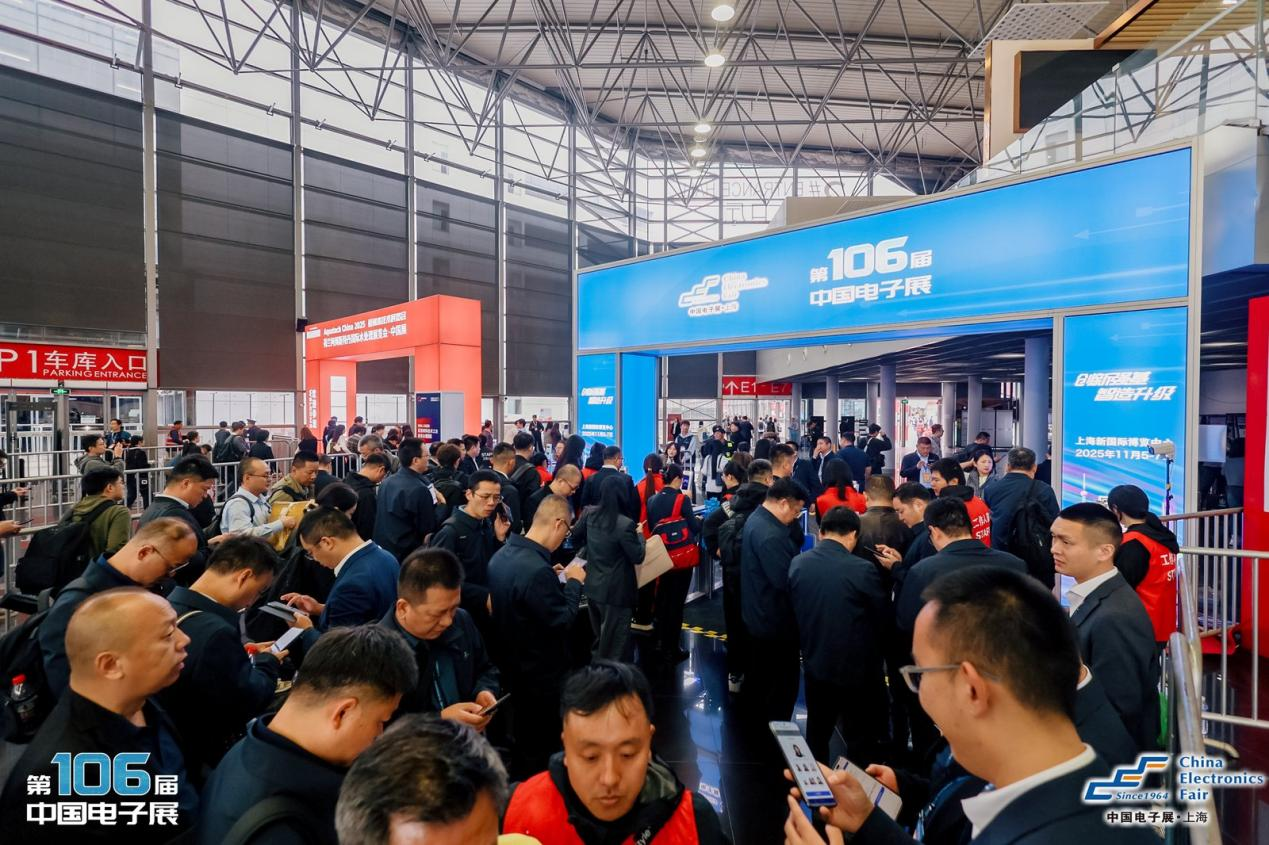

11月5日,第106届中国电子展在上海新国际博览中心迎来开门红,首日吸引超万人次专业观众到场。展会以“创新强基 智造升级”为核心,联合特种电子与半导体专题展,聚焦国产替代与自主可控,通过企业生态矩阵展示、实战化产线联动及20余个重点买家团对接,凸显国产电子产业在高端化、智能化升级中的协同突破与样本价值。

机器人关节的高速、高加速度运动,要求MCU能在极短时间内(微秒级)完成位置环、速度环、电流环的三闭环计算。

本文将深入剖析工业机器人伺服控制系统的市场现状、核心技术壁垒以及未来发展趋势