发布时间:2025-11-6 阅读量:51 来源: 发布人: bebo

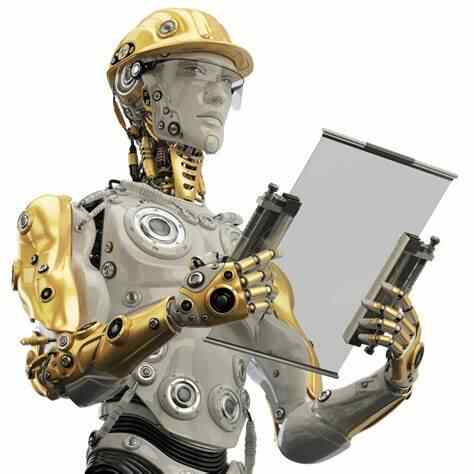

近年来,随着人工智能、材料科学和控制工程的飞速发展,人形机器人正从科幻电影中的幻想逐步走入现实。无论是特斯拉的Optimus、波士顿动力的Atlas,还是中国优必选的Walker系列,人形机器人正以前所未有的速度迭代演进。然而,要实现真正意义上的“类人”运动能力——如行走、奔跑、上下楼梯甚至跳舞——其核心挑战之一在于关节驱动系统与实时控制系统的协同设计。本文将深入探讨人形机器人关节驱动技术的发展现状、关键挑战,以及如何构建高效、稳定的实时控制系统,从而推动人形机器人迈向更高水平的自主运动能力。

人形机器人的运动依赖于多个自由度(DoF)的协调,通常一个完整的人形机器人需要20~40个关节自由度。这些关节的驱动方式直接决定了机器人的灵活性、能耗、响应速度和负载能力。目前主流的驱动技术主要包括以下三类:

这是当前最广泛应用的驱动方式,主要采用无刷直流电机(BLDC)或伺服电机配合减速器(如谐波减速器、行星减速器)。优点是控制精度高、响应快、易于集成传感器,且维护成本低。缺点是在高扭矩输出时体积较大、效率受限于减速比。

以波士顿动力Atlas为代表,液压驱动能提供极高的功率密度和瞬时爆发力,适合高强度动态任务(如跳跃、翻滚)。但其系统复杂、噪音大、能耗高,且存在漏油风险,不适合民用场景。

串联弹性驱动器(Series Elastic Actuator, SEA):在电机与负载之间引入弹性元件,可吸收冲击、提高能量效率,并实现柔顺控制。

气动人工肌肉(Pneumatic Artificial Muscle, PAM):模仿生物肌肉收缩原理,具有轻量化、柔顺性好等优势,但控制难度大、响应慢。

综合来看,电动驱动+SEA结构正成为兼顾性能与实用性的主流选择,尤其适用于服务型人形机器人。

即使拥有高性能的关节驱动器,若缺乏高效的实时控制系统,人形机器人依然无法实现稳定、流畅的运动。实时控制系统需在毫秒级时间内完成感知、决策与执行闭环,其核心挑战包括:

人形机器人运动涉及全身数十个关节的同步协调。例如,行走时需同时控制髋、膝、踝关节的角度、速度与力矩,并保持重心平衡。这要求控制器具备强大的多变量耦合处理能力。

真实世界充满不确定性:地面不平、外力干扰、负载变化等都会影响运动稳定性。控制系统必须具备在线调整能力,通过IMU(惯性测量单元)、力/力矩传感器、视觉系统等多模态感知数据进行实时反馈调节。

人形机器人通常搭载嵌入式处理器(如ARM、NVIDIA Jetson),算力有限。如何在保证控制周期(通常<1ms)的前提下,运行复杂的运动规划算法(如MPC模型预测控制、强化学习策略),是系统架构设计的关键难点。

现代人形机器人普遍采用分层控制架构,兼顾模块化与实时性:

负责任务级决策,如路径规划、步态生成。常使用基于优化的方法(如ZMP零力矩点控制)或学习型策略(如深度强化学习)。

将高层指令转化为各关节的目标轨迹,常用方法包括逆运动学(IK)、全身动力学控制(WBC, Whole-Body Control)等。

直接驱动电机,实现电流环、速度环、位置环的闭环控制。此层对实时性要求最高,通常运行在实时操作系统(RTOS)或专用DSP上。

这种三层架构通过标准化接口解耦各模块,便于调试与升级,同时保障底层控制的确定性与时效性。

随着技术进步,人形机器人关节驱动与控制系统正呈现以下趋势:

一体化关节模组(Integrated Joint Module):将电机、减速器、编码器、驱动电路集成于一体,减小体积、提升可靠性。

AI赋能的自适应控制:利用在线学习机制(如元学习、模仿学习)使机器人能快速适应新地形或任务。

仿生驱动与神经控制启发:借鉴人类神经系统中的反射弧机制,构建“感知-反应”快速通路,提升突发扰动下的稳定性。

能源效率优化:通过再生制动、弹性储能等方式降低能耗,延长续航时间。

人形机器人的终极目标不仅是“像人一样动”,更是“像人一样思考与适应”。而这一切的基础,正是高度集成、响应迅速、稳定可靠的关节驱动与实时控制系统。当前,尽管我们在硬件性能和算法层面已取得显著突破,但在鲁棒性、泛化能力和成本控制方面仍有巨大提升空间。未来,随着跨学科技术的深度融合,人形机器人有望在工业、医疗、家庭服务等领域发挥不可替代的作用,真正走进人类日常生活。

本文将深度剖析电源设计中最常见的7个“坑”,帮助工程师规避风险,提高产品可靠性与性能

本文将详细介绍汽车电子与工业电子的核心差异

本文将深入剖析微型逆变器和传统逆变器的核心技术差异以及它们在不同应用场景中的优劣。

未来的人形机器人需要在端侧运行更复杂的AI模型,这要求MCU不仅要有强大的通用处理能力,还需要集成专用的NPU或DSP高效运行AI推理任务。

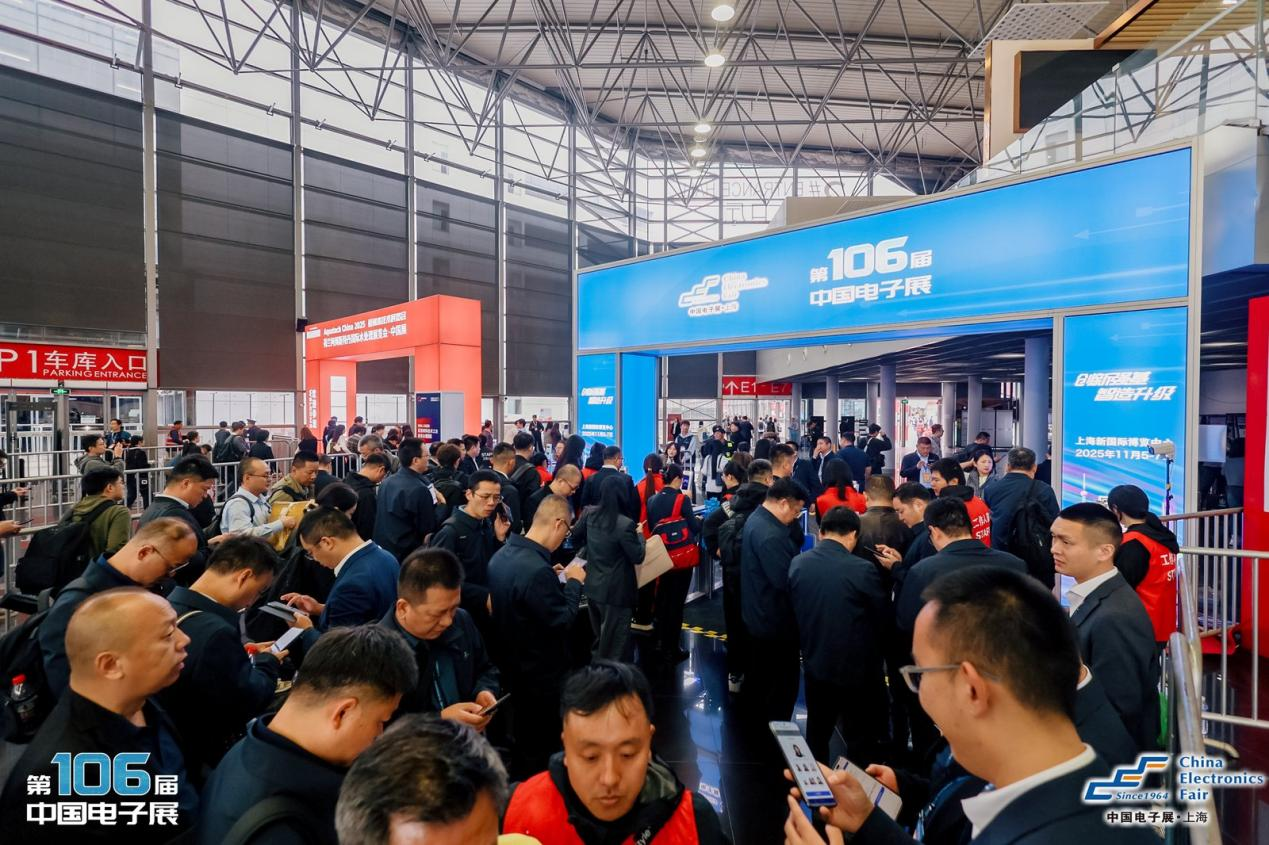

11月5日,第106届中国电子展在上海新国际博览中心迎来开门红,首日吸引超万人次专业观众到场。展会以“创新强基 智造升级”为核心,联合特种电子与半导体专题展,聚焦国产替代与自主可控,通过企业生态矩阵展示、实战化产线联动及20余个重点买家团对接,凸显国产电子产业在高端化、智能化升级中的协同突破与样本价值。