发布时间:2025-11-6 阅读量:66 来源: 发布人: bebop

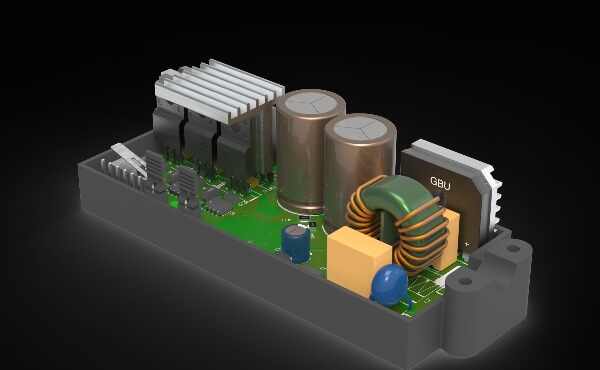

在电子系统开发中,电源模块虽常被视为“辅助电路”,却往往是决定产品成败的关键环节。一个看似简单的DC-DC转换器或LDO稳压器,若设计不当,轻则导致系统不稳定、噪声干扰严重,重则引发过热、烧毁甚至安全事故。然而,令人遗憾的是,在实际工程实践中,许多经验尚浅甚至部分资深工程师,仍会反复掉入一些经典陷阱。本文将深度剖析电源设计中最常见的7个“坑”,帮助工程师规避风险,提升产品可靠性与性能。

许多工程师在选择输入电容时,仅关注容值和耐压,却忽略了等效串联电阻(ESR)和物理布局的影响。在开关电源中,输入电容承担着吸收高频纹波电流、稳定输入电压的重要作用。若ESR过高,会导致电容自身发热严重,甚至失效;而若电容离芯片输入引脚过远,引线电感会引入额外阻抗,在高频下形成电压尖峰,影响芯片正常工作。

真实案例:某通信模块在批量测试中频繁出现上电复位失败。排查发现,输入电容距离电源IC超过5cm,且使用了普通铝电解电容(高ESR)。更换为低ESR陶瓷电容并紧贴IC布局后,问题彻底解决。

建议:优先选用X7R或C0G材质的多层陶瓷电容(MLCC),并确保其尽可能靠近电源IC的VIN引脚,走线尽量短而宽。

不少工程师认为“输出电容越大越好”,盲目堆砌大容量电容,却未考虑负载突变时的瞬态响应能力。实际上,电源的动态响应不仅取决于总容值,更依赖于电容的等效串联电感(ESL)和ESR,以及控制环路带宽。

当负载电流从几毫安瞬间跳变到数安培时,若输出电容无法快速提供电荷,输出电压会出现明显跌落(droop),可能导致后级数字电路复位或逻辑错误。

解决方案:采用“大小电容搭配”策略——大容量电解电容用于储能,小容量陶瓷电容(如10μF + 0.1μF)用于高频响应。同时,通过仿真或实测验证负载阶跃下的电压波动是否在系统容忍范围内(通常<5%)。

开关电源的反馈(FB)引脚极其敏感,通常连接一个电阻分压网络以设定输出电压。若该网络走线过长、靠近开关节点(SW)或电感,极易耦合高频噪声,导致输出电压漂移、振荡甚至失控。

典型错误:将FB走线从PCB底层绕行,穿过电感下方,或与SW信号平行走线超过2mm。

最佳实践:FB走线应尽量短、远离高di/dt区域(如SW、电感、续流二极管),最好使用地平面屏蔽,并采用星形接地点连接分压电阻的“地”端,避免共模干扰。

电源效率并非100%,损耗会转化为热量。许多工程师仅凭“芯片标称支持3A输出”就直接满载使用,却未计算实际功耗与散热能力。例如,一个5V转3.3V/2A的LDO,压差1.7V,功耗高达3.4W!若无足够散热措施,芯片结温可能迅速超过150℃而触发热关断。

数据警示:某工业控制器因LDO过热反复重启,实测外壳温度达95℃。改用开关电源方案后,效率从66%提升至92%,温升降低60℃以上。

应对策略:

对LDO:严格计算P = (Vin - Vout) × Iout,结合热阻(θJA)估算温升;

对DC-DC:关注MOSFET导通损耗、开关损耗及电感铜损;

必要时增加散热焊盘、铜皮面积或加装散热片。

许多电源IC提供典型应用电路,但不同输入/输出电压、负载特性、PCB寄生参数都会影响控制环路稳定性。直接复制参考设计而不进行环路测试,可能导致相位裕度不足,在特定工况下产生振荡。

专业做法:使用网络分析仪或专用测试设备进行环路增益测试,确保相位裕度>45°,增益裕度>10dB。若无设备,至少应在全负载、全电压范围内观察输出纹波是否异常增大或出现低频振荡。

在多电源系统(如FPGA、处理器)中,不同电压轨需按特定顺序上电/掉电,否则可能造成闩锁效应(latch-up)或IO损坏。然而,许多设计者仅依赖各电源模块独立启动,未加入时序控制电路。

后果示例:某ARM主板因Core电压先于I/O电压上电,导致GPIO反向驱动,烧毁多个外设接口。

可靠方案:

使用带PG(Power Good)和EN(Enable)引脚的电源IC;

通过RC延时、电压监控器(如TPS3808)或专用电源管理IC(PMIC)实现精确时序控制。

电磁干扰(EMI)问题常在认证阶段才暴露,此时修改成本极高。根源在于开关节点的高频dv/dt和di/dt未被有效控制。常见错误包括:使用过大自举电容、未优化MOSFET驱动强度、电感选型不当等。

源头治理建议:

降低开关速度(适度增加栅极电阻)以减小dv/dt;

选用屏蔽型电感,减少磁场辐射;

在SW节点增加RC缓冲电路(snubber)吸收尖峰;

输入输出端加入π型滤波器,并确保接地良好。

电源设计绝非“搭积木”式的简单拼接,而是融合了模拟电路、热力学、电磁兼容与系统工程的综合艺术。上述7个“坑”之所以高频出现,正是因为它们往往隐藏在数据手册的角落、仿真模型的盲区,或工程师的经验盲点之中。

真正的高手,不是从不犯错,而是懂得在设计初期就预判风险,用严谨的计算、合理的布局和充分的验证,将隐患扼杀于萌芽。愿每一位电子工程师都能在电源设计之路上少走弯路,打造出既高效又可靠的“能量心脏”。

通常一个完整的人形机器人需要20~40个关节自由度,这些关节的驱动方式直接决定了机器人的灵活性、能耗、响应速度和负载能力

本文将详细介绍汽车电子与工业电子的核心差异

本文将深入剖析微型逆变器和传统逆变器的核心技术差异以及它们在不同应用场景中的优劣。

未来的人形机器人需要在端侧运行更复杂的AI模型,这要求MCU不仅要有强大的通用处理能力,还需要集成专用的NPU或DSP高效运行AI推理任务。

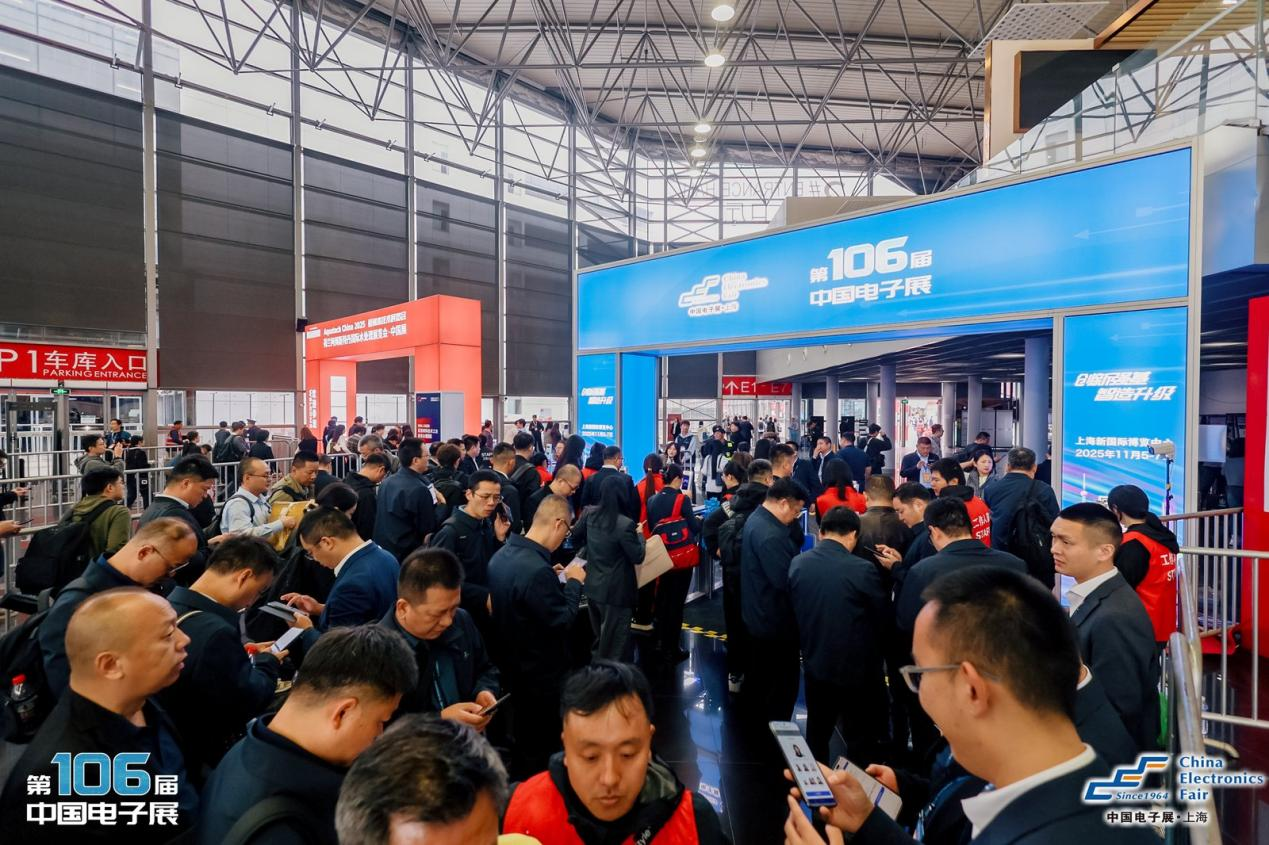

11月5日,第106届中国电子展在上海新国际博览中心迎来开门红,首日吸引超万人次专业观众到场。展会以“创新强基 智造升级”为核心,联合特种电子与半导体专题展,聚焦国产替代与自主可控,通过企业生态矩阵展示、实战化产线联动及20余个重点买家团对接,凸显国产电子产业在高端化、智能化升级中的协同突破与样本价值。