发布时间:2025-11-7 阅读量:36 来源: 发布人: bebop

AR/VR设备实现更低功耗是提升用户体验、延长续航时间、推动消费级普及的关键挑战。当前,行业从显示器件选型、光学架构优化、系统级功耗管理、算法协同设计等多个维度推进低功耗技术革新。以下是具体路径与技术解析:

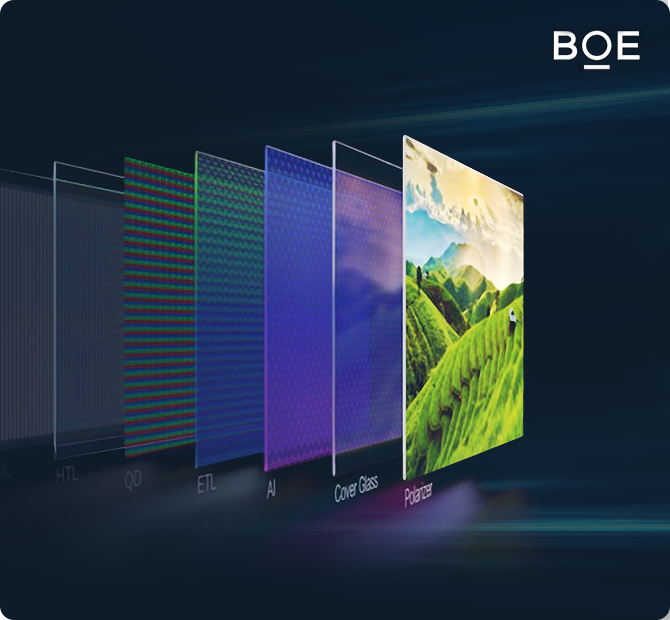

原理:在单晶硅基板上集成有机发光材料,无需背光模组。

优势:

自发光特性使其在显示黑色时几乎不耗电;

功耗比传统LCD低40%~60%;

像素密度高(>3000 PPI),适合近眼显示,减少无效像素渲染。

应用:Apple Vision Pro、Sony PS VR2 均采用 Micro-OLED。

原理:微米级无机LED阵列自发光。

优势:

功耗比OLED再降低约30%,寿命更长;

亮度可达10万尼特,户外强光下无需额外增亮;

响应时间<1微秒,避免动态模糊,减少重渲染需求。

挑战:巨量转移良率低、成本高,但JBD、索尼等已推出<0.5cc微型光机,功耗仅100–260mW。

案例:JBD第三代全彩Micro-LED光引擎(0.4cc)功耗低至260mW,入眼亮度超1500尼特,满足全天候AR使用。

传统AR/VR光学方案(如BirdBath、自由曲面)存在光效低、需高亮度背光等问题。低功耗路径包括:

衍射光波导(如SRG/VHG)可将光源发出的光高效耦合至人眼,光效达10%~15%,远高于BirdBath(通常<5%);

更高的光效意味着相同入眼亮度下,显示芯片可降低驱动电流,直接省电。

光机体积缩小(<0.5cc)不仅减轻重量,也减少驱动功率;

采用微透镜阵列、反射式微显示等技术,提升光线定向输出效率,避免散射浪费。

显示并非孤立模块,需与芯片、软件、电源管理深度协同:

根据环境光自动调节屏幕亮度(如室内300尼特,户外1000尼特);

在非注视区域采用注视点渲染(Foveated Rendering),仅中心视野高分辨率渲染,GPU负载降低50%以上,间接减少显示数据带宽与功耗。

静态场景(如阅读文本)可将刷新率从90Hz降至30Hz甚至10Hz;

结合LTPO(低温多晶氧化物)背板技术,实现像素级开关控制,进一步节能。

当用户摘下设备或长时间无交互时,显示模块可进入深度睡眠(<1mW);

利用传感器(接近感应、IMU)快速唤醒,实现“零感知延迟+低待机功耗”。

采用电流型驱动替代电压型,提升OLED/Micro-LED发光效率;

集成电源门控(Power Gating)技术,在帧间关闭非活跃行驱动电路。

AR/VR主控芯片采用5nm/4nm工艺,降低单位算力功耗;

将显示预处理任务卸载至NPU或专用ISP,避免CPU/GPU冗余计算。

内容感知压缩:对视频或UI界面进行语义分割,背景区域采用低比特率编码;

预测性渲染:结合眼动追踪预测下一帧注视点,提前调度资源,避免过渲染;

AI驱动的功耗调度:基于用户行为模型(如通勤、会议、游戏),动态分配显示性能预算。

环境光能收集:在AR眼镜边框集成微型光伏电池,为显示模块提供辅助电力;

无线充电集成:支持Qi标准或磁共振充电,减少频繁插拔导致的接口功耗损耗;

热电转换:利用人体与环境温差发电,虽功率有限,但可维持低功耗待机状态。

AR/VR显示系统的低功耗并非单一技术突破,而是材料、器件、光学、芯片、算法、系统架构的全栈协同创新。随着Micro-LED量产成熟、光波导效率提升、AI驱动的动态渲染普及,未来AR眼镜有望实现“全天候佩戴、全天候使用”的愿景——功耗不再是阻碍沉浸式体验的最后一道门槛,而将成为推动空间计算走向主流的核心竞争力。

贸泽供应超过28000中Renesas元器件

新型显示技术与沉浸式交互方案共同构成了AR/VR体验的“感官入口”与“行为通道”

本文将深入剖析智能穿戴设备中这两项核心技术的发展现状、技术挑战与未来趋势。

随着新能源汽车、储能系统和智能终端对电池依赖度的加深,BMS算法不仅需要高精度、强鲁棒性,还需兼顾实时性与资源效率

BMS典型架构通常由主控单元(MCU)、前端采集芯片(AFE),通信模块、均衡电路及保护电路组成