发布时间:2025-11-7 阅读量:63 来源: 发布人: bebop

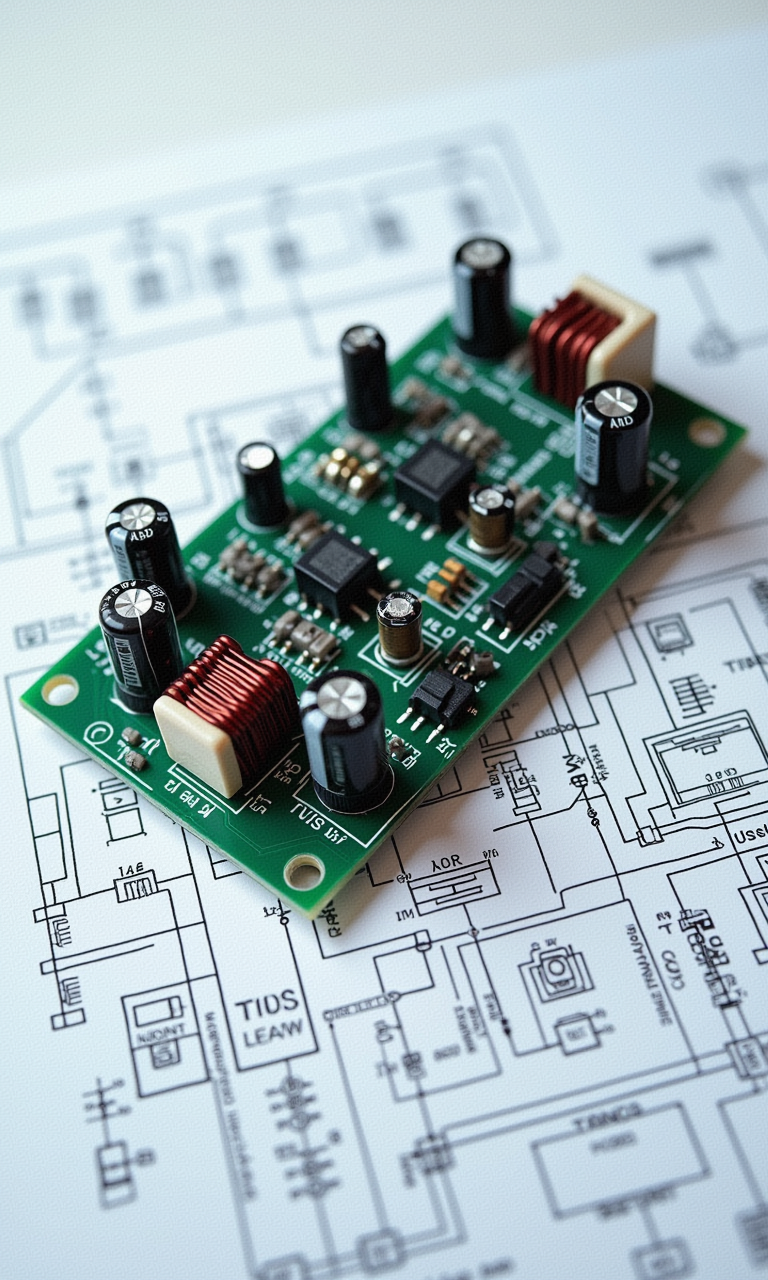

在“双碳”目标加速推进与全球汽车产业电动化浪潮席卷之下,新能源汽车正以前所未有的速度重塑交通出行格局。然而,在电池、电机、电控这“三电系统”之外,一个更底层却至关重要的技术正在悄然改变整车性能边界——宽禁带半导体(Wide Bandgap Semiconductor, WBG),尤其是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)材料的应用,正成为新能源汽车迈向高效率、高续航、轻量化与智能化的关键突破口。

传统硅(Si)基半导体在电力电子领域长期占据主导地位,但其物理特性已逐渐逼近理论极限。相比之下,SiC和GaN作为第三代半导体代表,具有更高的禁带宽度(SiC约为3.2eV,GaN约为3.4eV,而Si仅为1.1eV)、更高的击穿电场强度、更高的热导率以及更快的电子迁移速度。这些优势直接转化为三大核心性能提升:

更高开关频率:可在更高频率下工作,显著减小无源元件(如电感、电容)体积,实现系统小型化;

更低导通与开关损耗:减少能量转换过程中的热损耗,提升整体能效;

更高耐温能力:可在更高温度环境下稳定运行,降低散热系统负担。

正是这些特性,使SiC/GaN成为新能源汽车电力电子系统的理想选择。

在新能源汽车中,主驱逆变器(将电池直流电转换为驱动电机所需交流电的核心部件)是能耗最高的子系统之一。传统硅基IGBT在高频、高压场景下损耗大、效率低,难以满足800V高压平台的发展需求。

而SiC MOSFET凭借其优异的高频、高压特性,正迅速取代硅基器件。以特斯拉Model 3为例,其率先采用全SiC逆变器,使系统效率提升约5%,整车续航增加5%~10%。据行业测算,在800V高压快充架构下,SiC方案可将逆变器损耗降低70%以上,同时支持更紧凑的布局设计。

此外,SiC还广泛应用于车载充电机(OBC)、DC-DC转换器等高压部件。例如,比亚迪、蔚来、小鹏等国内车企已在其高端车型中全面导入SiC模块,不仅提升了充电速度(如实现5分钟充电200公里),也显著优化了整车能效表现。

相较于SiC在高压主驱领域的统治力,GaN则在中低压、高频应用场景中展现出独特优势。虽然目前GaN尚未大规模用于主驱逆变器(受限于电流承载能力和成本),但在车载快充、信息娱乐系统电源、激光雷达供电等领域潜力巨大。

尤其在800V平台普及背景下,GaN可用于构建高效、小型化的双向OBC系统,支持V2G(车辆到电网)功能。同时,GaN器件的高频特性使其在USB-C快充模块中表现卓越——部分高端车型已配备支持100W以上输出的GaN快充口,极大提升用户体验。

值得注意的是,GaN-on-Si(氮化镓生长在硅衬底上)技术正不断降低成本,未来有望在48V轻混系统、智能座舱电源管理等场景实现规模化应用。

过去,SiC/GaN器件主要由欧美日企业垄断,如Wolfspeed(原Cree)、Infineon、ROHM、STMicroelectronics等。但近年来,中国在宽禁带半导体领域奋起直追。天岳先进、天科合达、三安光电、华润微、士兰微等企业已在衬底、外延、器件制造等环节取得突破。

政策层面,《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确将第三代半导体列为重点发展方向;资本市场亦持续加码,2023年国内SiC相关融资超百亿元。与此同时,比亚迪半导体、华为哈勃、蔚来资本等整车或科技企业纷纷布局上游供应链,推动“车规级”SiC/GaN器件的验证与量产。

据Yole预测,到2027年,车用SiC市场规模将突破60亿美元,年复合增长率超30%。中国作为全球最大新能源汽车市场,将成为宽禁带半导体最重要的应用高地。

尽管前景广阔,宽禁带半导体在车规级应用中仍面临挑战。首先是成本问题——SiC器件价格仍是硅基的3~5倍,虽可通过系统级降本(如减少散热器、缩小电池容量)部分抵消,但大规模普及仍需进一步降本。其次是可靠性验证周期长,车规级要求器件寿命达15年以上,高温、高湿、振动等严苛环境下的长期稳定性需大量实测数据支撑。此外,行业缺乏统一的测试标准与封装规范,也制约了供应链协同发展。

宽禁带半导体不是简单的材料替代,而是一场系统级能效革命。SiC与GaN正从“可选项”变为新能源汽车高性能平台的“必选项”。随着技术迭代加速、产业链协同深化、国产化进程提速,宽禁带半导体将不仅提升续航与充电体验,更将赋能智能驾驶、能源互联等未来出行场景。

可以预见,在这场由“芯”驱动的绿色出行变革中,掌握宽禁带半导体核心技术的企业,将真正握紧通往下一代智能电动汽车时代的钥匙。

AR/VR设备实现更低功耗是提升用户体验、延长续航时间、推动消费级普及的关键挑战

贸泽供应超过28000中Renesas元器件

新型显示技术与沉浸式交互方案共同构成了AR/VR体验的“感官入口”与“行为通道”

本文将深入剖析智能穿戴设备中这两项核心技术的发展现状、技术挑战与未来趋势。

随着新能源汽车、储能系统和智能终端对电池依赖度的加深,BMS算法不仅需要高精度、强鲁棒性,还需兼顾实时性与资源效率