【导读】本文整理自2014年4月12日苏州能斯达电子科技有限公司祁明锋先生在2014智能家居、可穿戴与无线互联开发者论坛上发表的“柔性仿生电子皮肤在可穿戴设备中的应用前景”主题演讲。

更多讨论请加入可穿戴设备QQ群:135194452,注明我爱方案网。

祁明锋:各位来宾大家上午好!我大概会从4个部分跟大家做一个分享,研究背景、目前进展、探索性应用、科研与产业结合方面的推进。

研究背景

这两年可穿戴设备随着物联网、移动互联网的兴起如雨后春笋一样蓬勃发展,现在已经接触到各种手表、手环、服饰、跑鞋等等,类似于谷歌眼镜我们已经感受到其很多功能,然而发展还在飞速前进,预计最近两年会有一个井喷式的发展。

这是索尼、苹果、三星著名企业,还有包括英特尔他们也宣布进入这个领域,未来这个领域里面产品会越来越丰富,会给我们带来更多惊喜,产值规模也在不断攀升,销量是直线上扬。

这是之前的统计,包括未来的预测,从发展方面来讲可以看到业界对于这个是非常乐观的态度,因为其发展会非常迅猛。下面就具体工作给大家做一个分享。

左上角是一个人类皮肤的简介,我们感觉皮肤是简单,其实非常复杂,成年人的皮肤展开来有两个平方米,占体重二十分之一,最薄不足一个毫米,最厚4个毫米。有真皮、表皮,皮下组织还有很多附属部分,包括指甲,汗腺等等是非常复杂的传感体系。从研究来讲最早起源于机器人部分,是压力触觉延伸,我们研究希望其最终像人类一样实现柔性感知。

这个图里面显示取鸡蛋,我们手拿鸡蛋是非常简单的事情,如果我们想这是一个机器人,如果没有触觉反馈,他做这个动作是可以实现,但要保证其不破碎,完全取出来这需要非常精密的反馈系统。逻辑思维是希望将来以这样的皮肤,相当于一张纸的平台,实现复杂的体系,嵌入各种各样的传感器。如果每个毫毛都是传感器的单元,一厘米见方的皮肤上面可以集成多少传感器,这是非常复杂的感应体系。

[member]

从应用的角度来讲,对电子皮肤提出要求,首先柔性要透明、高的灵敏度,多功能,生物的相容性。因为这是跟人类的贴合,跟生命力相接触,不能有生物排异,对材料本质提出要求,我们在选择的时候就提出石墨烯,碳纳米管,他们在这方面有非常优良的性能,我们研究工作基于这些材料展开。

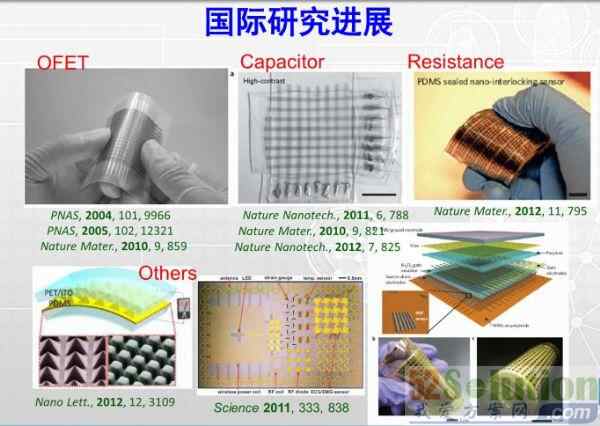

接下来聊聊我们在电子皮肤方面有研究进展,国内在这方面主要就是苏州纳米所和能斯达公司在做,研究状态处于国际前面。国外主要就是美国、日本、韩国几个大学在做,分为OFET,包括王院士也有研究的拓展,我们主要就是碳纳米管方面的研究,这里面列举有几个团队研究的成果,比如说这个部分是相当于是一个电子印章的状态,这是OFET,这也是PDMES,这是斯坦福的研究成果。

这里展示就是我们所做的工作,这是传感器的阵列,这个部分是用于脉搏监测的产品,这是对手指张力,手势识别的探索性产品;这是前瞻性的研究,未来有可能可以用于脑电信息的读输。

这里瞄准重大疾病早期诊断,可以实现低成本、便携式医疗仪器的应用。对移动式、网络化的医疗器械的发展会有比较大的推进作用。在健康监控,移动医疗,还有医疗机器人里面已经有一些应用,例如纳米所、苏州大学联合开发电子蛇。医疗里面有胃肠镜的检测这是很痛苦的过程,如果是有经验老医师,会根据经验来伸张,可能会让你的肠壁各方面的痛苦感减轻,如果是一般的医护人员这方面的经验不足就会很痛苦,电子蛇有触觉反馈,在肠道蜿蜒屈伸,可以减少人的痛苦。

更加前瞻的讲法,我们在科幻片里面看到一个浓缩潜艇通过注射的方式进入人体血管里面,一个团队进去里面疏导血栓等等方面,其实在不久的将来,在这方面有进一步技术探索未必是不能实现的。在假肢方面可以感觉压力等等信号传输给神经系统,这些都已经有一些探索性的应用。

这张综合展示我们应用成果,这一部分是先进材料方面对我们相关研究成果的报道,后面会有详细的图,相当于一只蚂蚁从表皮经过我们可以感受表皮感受的压力,这是材料制备过程,脉搏、声音震动,脉象,这是福布斯中文网,这是我们总经理张博士,对他的采访报道。3月16日的时候央视新闻对于我们的研究成果进行报告播放,这是刚才说明的电子蛇,这个产品成果已经通过验收了。

下面就具体工作做一个简要分享。这是碳纳米薄膜制备过程,首先通过沉积的过程,经过抽离形成膏药状的状态,也可以实现自支撑,放在溶液里面,可以自动分成,不需要外力的剥离,也可以逐层分开。通过调节溶液的类型,是利用表面张力可以调节膜层的厚度,可以取出来试验成果最多可以取出13层。每一层的膜厚度是比较均一,这是统计结果,膜的检测透光率,可见光的部分透光率在93%以上,应用就是表面张力,氢键,范德华力综合作用的结果。

这是对表面张力方面做了进一步的研究,应用不同溶液,表面张力是不同的,比如说氯化钾,水、乙二醇的溶液。可以看到不同的溶液相当于不同表面张力溶液得到的膜层厚度不一样。这里不同厚度的膜电导率的对应关系,这是最弱的89纳米的弱,我们合成的膜最薄的厚度是20纳米。

有一个膜层,做成一个阵列化的实现,这是多个单元,相当于我们的神经系统。前面的制备无论使用材料还是制作工艺都有一定的难度,为了更加便于推广,我们也做了相当于廉价方面探索,这个是基于纺织品,丝绸、其他纺织物,我们以纺织物作为衬底利用微结构,就象丝织品是有纹路,我们假想这种纹路就是用工艺做的特式形成的结构,其实最早研究就是堆积板,然后形成这样的图形,做微加工的,但这样的加工非常昂贵,不利于大规模推广,现在利用纺织物天然结构作为衬底,替代微加工得到的成品,这样作为衬底把材料附着在上面,经过处理在上面形成一种薄膜,其结构就可以跟衬底相结合实现微观方面,这相当于是纺织品结构的倒影。这样为批量化的推广应用奠定一定基础,我们在PDMS两层薄弱之间加进去的材料薄膜。

这是刚才提到先进材料对我们的报道,这个部分相当于是一只蚂蚁从表面爬过,可以精确感应到压力的变化,这个灵敏度非常高,达到1.84,比同类研究有很大的提升。对于可靠性我们也做了一些验证,这是一个5万次的压力感应测试,对它的重复使用,相应的干扰,相当于是有一些验证。这张图展示就是电子皮肤的压力反馈的过程,因为人体皮肤反应时间大概就是100-200毫秒,人工合成器件最快速度就是10个毫秒。

这个部分是用于脉搏的检测,可以贴附在上面,监测出脉搏信号,这一张图上面部分是一个正常人的脉搏的跳动,下面红色部分是孕妇脉搏跳动,在中医里面有一个滑脉,如果没有疾病,显示出其状态应该有2-8个月的身孕。所以你看到这个波形是不一样,相对比较宽一点,这是滑脉的状态,实际检测脉搏有三个分,从立体角度有这样的分布,可以监测或者有可能用于监测身体状况的反应。

这一部分就是电子蛇,这个装置可以根据其在胃肠运动,根据触觉的反馈,自动调节前进方向,减少检测对人体带来的痛苦。这是检测声音,声波的识别,跟现在有一些技术不太一样的地方就是检测是一种振动,想象一下我现在可以正常发声但有一天我不能发出声音,但我说某一句话的时候这个振动还是相通,理论上你还是可以听得懂我在说什么,如果我现在不发出声音,有这种振动的话,也可以传递,就象武侠小说里面所说的传音入耳一样,我不发声,利用一些传输的装置,可以在远处实现声音的传递,你可以在这里读出我的信号。但我们做了一些探索,因为其对同一个人重复讲同一句话的时候,振动的情况,还有不同人讲同样的话振动的情况做一些识别。

这是戴在手上,因为伸缩的时候有张力的变化,这个思路也是,一个可以感知手势,我现在这种变化可能要大家看到,从视觉的角度读取手势信息,但要通过这种信号传输,就有可能在挡板后面也可以知道我在做什么手势,也是一个超视传递的目的。

这是对于环境感知,可以感应环境的湿度,因为碳纳米管本身就是高灵敏和湿度气体监测很好的产品,碳纳米管的薄膜可以实现对氨气很高的灵敏度,大概监测线可以达到22个PPT,对湿度可以引起很好变化,比如说假想这是一个碳纳米管可以浓缩成一个传感器,种植在电子皮肤上,这样就成为一个立体的传感器体系。

这是一个人的探索,人的手指这是一个湿度场,随着接触器件距离,距离的远近,器件感应到的湿度是有变化的,理论上可以实现非接触的控制。通过距离的感知湿度变化,这是阵列化的器件,这是做了理论的分析。我们做了一些探索性的研究。

更加前沿的发展,现在已经有一些相关的研究和报道,就是在脑电信号的读取,我们在思考大脑体层里面电信号有变化,理论上是可以读出,我们还可以加以应用,这两个图就是比较前沿的研究进展,这是美国的成果,相当于意念在控制机器人拿取物品。这是日本的研究成果,意念控制的轮椅,远古的时候传说皇帝有指南车,这是一种神器,现在理论上来讲如果我们精确读出意念信号,这是可以实现对物体的控制,对于特殊人群,或者特殊的应用这是会有这种帮助的,这是终极目标或者更加长远的目标。在这方面我们有一些研究工作,当然还没有达到这个层次,我们对脑电信号读出做了一些探索。

这是公司总经理,也是我们纳米所的研究员张博士,相关研究成果都是在我们课题组和公司里面完成,这是对于电子皮肤相关性报道,电子皮肤在触控屏,穿戴器件,医疗医学等广阔领域里面都存在潜在的应用价值。我们把这个内容带过来跟大家分享也是希望各界朋友可以在这方面有所关注,探索其应用发展,也希望能够跟我们有合作,再延伸的机会。这是央视报道,还有中国科学院的报道,对于电子皮肤的研究进展和成果的披露,在3月份中旬。

科研与产业的结合

前面大概讲了研究的成果跟其应用的发展展望,基于现在的这种情况,其实我们自己也在做一些尝试,往产业化方面做一些推进,在这样背景下,张博士创建了能斯达公司,希望把科研成果和产业距离拉近,更好导入,我们名称取就是精益创业的意义,基本上是海归团队,其中有张博士,这是美国归来的博士;2009年千人计划在中国电子预算方面的崔博士,还有陈博士共同创建这个公司,我们致力于微纳器件设计制造,电子皮肤研究方面。

中科院纳米所在苏州工业园区,这是国内最开放的微纳加工平台,面对科研体系,社会企业开放,可以实现其试验加工,自己的验证等等方面,我们也有纳米加工平台,印刷电子中心,测试中心,可以提供全方位的试验验证跟开发服务,在长三角也是其产业聚集地方,这个地方在这个领域有很大的拓展空间。

我们公司发展除了依靠自己的科研和其他方面力量以外,我们也跟业界的龙头企业汉威电子公司进行强强联合,使我们科研跟产业方面得到优势互补,共同探索在传感器方面的应用发展。

纳米所课题组和公司主要研究方向主要就是这几个方面,围绕微纳电子传感器展开,包含材料部分、器件部分、应用部分。材料部分主要就是纳米材料可控组织,墨水化,多元材料的复合;微纳就是纳米所一大特色,应用层面主要就是医疗、军工等领域。

依托于这样平台我们也取得了一些成果,比如说一些芯片在微纳感知系统里面已经有一些应用。设计过程会基于我们的仿真分析,对于建模的处理,这些都可以在自己的平台上进行实现,这是仿真分析。目前已有的产品是有压力传感器,还有刚才提到的电子皮肤一部分的成果,压力传感器可以用于监测微小的压力变化,位移变化,这张展示就是具体参数,它可以达到10个纳米左右,精度就是百分之零点一。

我们认为成熟市场才是产业化拓展成功的关键,所以我们也希望把我们的成果带过来,希望对这方面有兴趣的业界的朋友能够对其对于深度的开发和应用。这是前面提到我们在柔性器件方面的探索和研究的成果。

这是目前在做集成温室传感器,大家看到报告7月份要出的iPhone6预计在7月份左右推出,这是在三星galaxy S4里面使用的集成的温室传感器,这是瑞士一家企业的产品。目前在这个领域有这个器件,这个器件很小大概有几种规格,22毫米,33毫米,嵌入手机芯片里面,用于温湿度的读取,范围大概在负40度到135度,湿度范围在零到百分百相对湿度区域里面,精度手机里面使用的精度不是最高,正负偏差还是比较大,但最低可以在1%。

目前还有几个大企业都是外资企业或者合资企业,还有精良电子,他们也有类似的产品如果在网上看我们还可以看到相似的图,他们同系列,但设计技术都不是在国内,这是在瑞士,这是在法国,中国只有生产的一部分。我们现在开发这种就是这种器件,温湿度集成在敏感单元,同时把现在用的处理电路,以SK电路方式浓缩在里面,相当于这个芯片里面包含感应的部分和电路信号处理部分,全部都是用于跟兼容工艺一体化加工在一起。

这是目前在研的产品,预计在今年3季度推出,届时是中国第一家生产此类产品的企业。这是我们的合作单位,汉威电子产品,他们主要都在气体传感器领域,涵盖主要就是4个门类的传感器,半导体催化、红外等这些方面。

目前产业的状况我们也有一些感受,共性技术,产学研结合等方面。传感器市场总的发展形势是非常好,增长也是非常迅速的,强大的需求必然会推动研究和产业的进展,我们也是希望在洪流当中可以抓住机遇,创造更大的成绩。

我们有精英的创业团队,和行业上市龙头的企业,加上持续创新能力和巨大的市场需求希望可以创造更大成绩,拓展更大空间。以上是我的分享,如果大家有指导我们可以进行交流,谢谢大家!