【导读】从镍镉到镍氢再到锂电池,由于在高密度、高效能的储能介质上进展缓慢,电池的革命因此正在遭遇瓶颈——这也是为什么摩尔定律不适合考量电池技术发展的根本原因。可是,既然是个“全民痛点”,你好歹也得给人点希望不是?现在,我们来盘点下补齐电池这块短板,当前的各种招儿和未来的新想法。

包括手机在内的移动设备的电池续航的问题说了不是一天两天了,但至今似乎都没有什么改变。

日常里看,糟糕的电池续航让你我的手机始终处在一天一充电的状态下,试想就在五六年前那个诺基亚的年代里,电池续航都还是论周算的。而要是哪天早上出门没带上移动电源,那下午回家的路上基本就废了。

理论上说,在消费电子技术领域,电池是最不听摩尔定律的一项技术。前者认为,当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,每隔18至24个月会增加1倍,性能也将提升1倍。而在手机处理器、显示屏、摄像头及各种通讯模块高速发展的时候,电池技术却始终停滞不前。

目前,除控制其他硬件能耗和从软件层面上加入省电模式外,在各大手机厂商拿出的解决方案大致有3个:

1. 电池扩容

在电池技术尚缺乏革命性突破的情况下,扩大电池容量成为了不少手机厂商的首要选项。

不同于iPhone 6的1810mAh和iPhone 6 Plus的2915mAh,Android阵营采用3000mAh及以上的大容量电池已成为常态。华为Mate 7的4100mAh,nubia X6的4250mAh,华为荣耀7英寸平板手机X2的5000mAh;而金立在6月10日发布的M5,则将电池容量直接加成到了6020mAh,官方称重度用户可连续使用两天。实际上,在谷歌为Android 5.0系统大幅优化了续航能力后,电池依旧是功能愈加强大的手机最致命的软肋。

但是,单纯为电池扩容也会带来显而易见的问题。受困于物理结构,更大的容量意味着电池将占用更大的物理空间,增加产品的尺寸和机身厚度成为了手机厂商的必然选项。考虑到设计和实用性的要素,电池扩容依然会有一个瓶颈。

2. 快充技术

当电池容量越来越大时,过长的充电时间也就成为了一个巨大的问题。

就在上周,魅族在发布MX5的同时推出了其mCharge快充技术。通过专用充电器,其可实现9V的高压输入。根据魅族官方提供的数据,对于搭载3150mAh电池的MX5,这一技术可使其在10分钟充满电池的25%,40分钟充满60%。而在5月,OPPO也借新旗舰R7发布了自己的快充方案,据称可实现“充电5分钟通话2小时”。

目前,手机电池的快充技术普遍采用高通的Quick Charge 2.0标准(有测试表明魅族的mCharge同样支持),其最大的优势是可在不改变MicroUSB充电接口的前提下,将最大充电电流提升至3A,同时直接兼容高通自家芯片。目前,三星、摩托罗拉、HTC、索尼及小米等手机厂商的部分机型均已支持该技术。

此外,高通的死对头联发科也发布了自己的Pump Express Plus快充技术。而苹果也申请了20V快充技术专利,有消息称其很有可能应用于9月发布的iPhone 6s中。

不过,快充技术解决的是一个辅助方案,并未解决户外活动时电池消耗的问题。

3. 回归可拆卸电池

跟随着早先iPhone的步伐,近几年几乎所有的手机厂商均将电池做成了不可拆卸的设计,越高端越如此。而如今,风向似乎有逆转的趋势。

今年4月底,LG发布的新一代旗舰G4便采用了可拆卸的电池设计,用户可以在其3000mAh的电池耗尽后直接更换备用电池。与之类似的,还有此前推出的LG G4、三星Galaxy S5和Note 4。当然,在千元机市场,可拆卸电池始终是很多手机厂商的选择。

这是一个省事儿的笨方法,但看似实用却在实际过程中有很多的不便——尤其是在这个充电宝随身带的时代,用户忘记携带一块备用电池的几率要远远高于忘记移动电源。

基于此,手机厂商的确改善了一些由电池续航所带来的负面影响。但智东西(公众号:zhidxcom)认为,从技术的角度上看,这些治标不治本的方案并没有太多卵用。

好在,近期一些新的电池技术的出现正在进一步改善这一尴尬的现状,虽然看起来仍然离实现有点遥远:

1. 自主充电技术

不少人都知道西铁城的光动能手表,依靠石英振荡器高而稳定的振荡频率,其可以不借助电池而仅依靠光能运转。那么,随身不离手的手机为什么不能借鉴这一技术“自己为自己供电”呢?当然,与手表相比,手机需要的电量就不是一颗小小的石英振荡器能够提供的了。

近日,来自军事设备制造领域的Motionetics公司提出了这样一个解决方案——动能充电技术。用户只需要将手机随身携带,利用其不断的“震动”,即可转换为电能为手机充电。据称,这项技术已经应用于美国国防部的一些项目中,但何时进入商用还不得而知。

相类似,澳大利亚皇家墨尔本理工学院也曾提出过自主充电的解决方案。其试图通过向触摸屏植入压电薄膜,从而将用户在触控屏幕或打字时所产生的能量转化为电能。据称,这项技术很适合在曲面屏幕上应用,而随着柔性屏幕的发展其很有可能也将迎来用武之地。

2. 新型燃料电池

目前,大部分消费电子类产品主要使用锂电池供电,而一种氢燃料电池的出现似乎正在打破前者的垄断——这种技术利用氢作为燃料,利用电解水的逆反应产生电能。

实际上,其并非是一种多新的技术。此前,其已广泛的应用于航空航天和新能源汽车领域。但是,最近美国一款名为Upp的氢燃料移动电源的上市为将这项技术引入智能手机带来了可能性。

据悉,这款售价199美元(约合人民币1200元)的移动电源使用内置25000mAh的燃料盒,转换装置可将其中的氢气转换为电力和水蒸气,而1个燃料盒可完成3次左右的充电操作。不过,目前其最大的瓶颈在于用户需要到自助装置中自行更换燃料盒,同时成本不菲。

而对于未来可能应用于手机上这种可能性来说,其面临的问题还有过大的尺寸。

当然,除此之外还有人提出利用太阳能。但想想北方持续的雾霾天和南方随时随地的雷阵雨吧,在当前的技术条件下,其欠佳的转化率和糟糕的稳定性估计会比提高续航本身更让人抓狂。

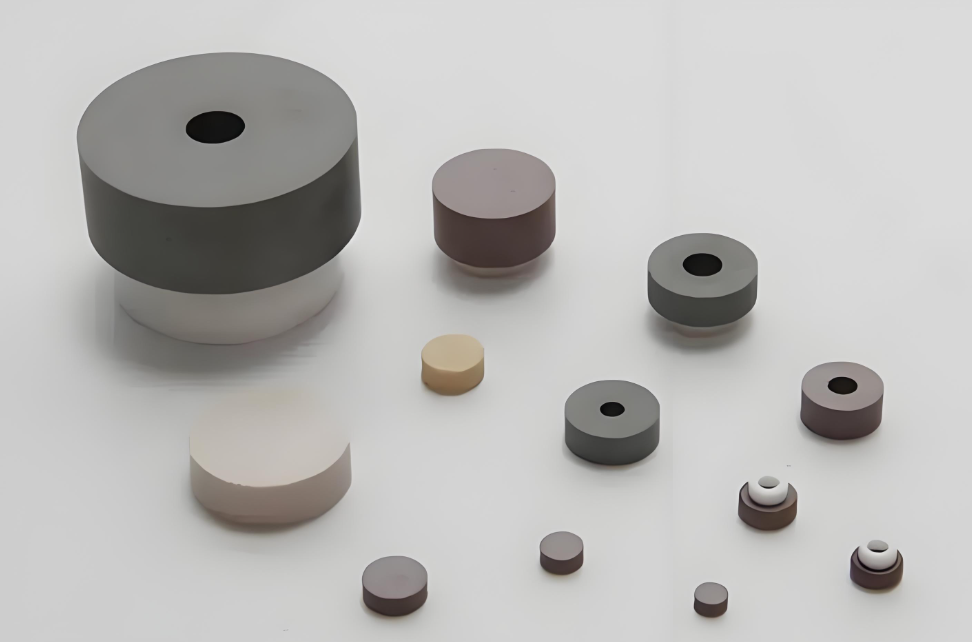

此外,更超前的方案还有核能——利用氚为原材料,几厘米大小的电池可为手机持续供电20年,据说其已经被应用于军事领域的小型设备上。诚然,这个很碉堡,但靠不靠谱另说。

电池技术亟需突破已成为业界的共识,但解决的路径却似乎仍然没有一个定论。

扩容也好,快充也罢,就主流的锂电池而言,只要其本身的物理结构未变,就很难产生质的飞跃。而对于自主充电、燃料电池等新想法来说,尽管其为电池技术的发展提供了一个新方向,但远水难解近渴,在短期内仍然难以对手机电池产生革命性的的影响。

不过,一条“曲线救国”的方式似乎可以对此产生积极的作用——随着智能硬件尤其是可穿戴设备的发展,智能手机的一些功能将有可能被分散到上述设备当中,从而间接减少手机对于能耗的需求。例如,利用Apple Watch接听电话,借助Google Glass实现导航。毕竟,当前手机最大的耗电源仍然是其巨大的屏幕。

但是话又说回来,目前制约可穿戴设备发展的最大阻碍也是电池,所以归根结底还是不争气的电池的问题。而实际上,其比手机更有改进这项技术的动力。所以,我们仍然有理由保持乐观,产品和市场需求的重压之下,也许电池的革命并不会太远。

相关阅读:

快充技术王:5分钟续航480公里!

【2015我爱方案秀】QC2.0的快充方案 再不担心手机没电

三个电源一台戏!首款双高通快充2.0移动电源拆解评测