发布时间:2024-07-1 阅读量:2931 来源: 综合网络 发布人: bebop

单片机,全称为微控制器(Microcontroller Unit, MCU),是将中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出接口等集成在一个芯片上的微型计算机系统。其内部存储器是实现数据处理和程序运行的关键组件,主要分为两种类型:只读存储器(ROM)和随机访问存储器(RAM)。

只读存储器用于存放固定不变的程序代码或常数数据,如操作系统、初始化程序等。在单片机中,ROM通常采用Flash或EPROM技术。Flash存储器具有非易失性,即断电后信息不会丢失,且支持快速擦除和重写,适用于需要频繁更新程序代码的应用场景。EPROM则是一种早期的技术,通过紫外线照射可擦除其中的数据,但操作相对复杂,现已较少使用。

随机访问存储器用于存储运行时的变量、中间结果和用户数据等。与ROM不同,RAM属于易失性存储器,即断电后存储的信息会丢失。单片机中的RAM主要用于程序运行过程中的数据交换和临时存储,是执行程序和处理数据的重要场所。

单片机的存储器结构通常包括:

程序存储器(Program Memory):一般为ROM或Flash,用于存储程序代码。

数据存储器(Data Memory):即RAM,用于存储运行时的数据。

特殊功能寄存器(SFRs):位于RAM中特定地址,用于控制单片机的各种功能,如定时器、中断、串行通信等。

此外,现代单片机还可能包含高速缓存(Cache)、直接内存访问(DMA)等功能,以提高数据处理速度和效率。

单片机在启动时,首先从程序存储器中加载第一条指令到CPU的指令寄存器,然后由CPU解码并执行该指令。执行过程中,可能需要从数据存储器读取数据,或将计算结果写入数据存储器。整个过程在时钟信号的控制下循环进行,直到程序结束或遇到特定的停止指令。

综上所述,单片机内部的存储器结构和工作原理是其实现复杂逻辑运算和控制功能的基础,对于理解和设计基于单片机的嵌入式系统至关重要。

蔚来芯片子公司安徽神玑即将官宣首轮融资,投资方为多家产业资本和行业头部机构,投后估值接近百亿元人民币。

中芯国际发行股份收购中芯北方49%股权申请已获上交所受理!

DeepSeek已经将自己最新的大模型交给了国内厂商(软件和硬件)优先测试,其中就包含了华为。

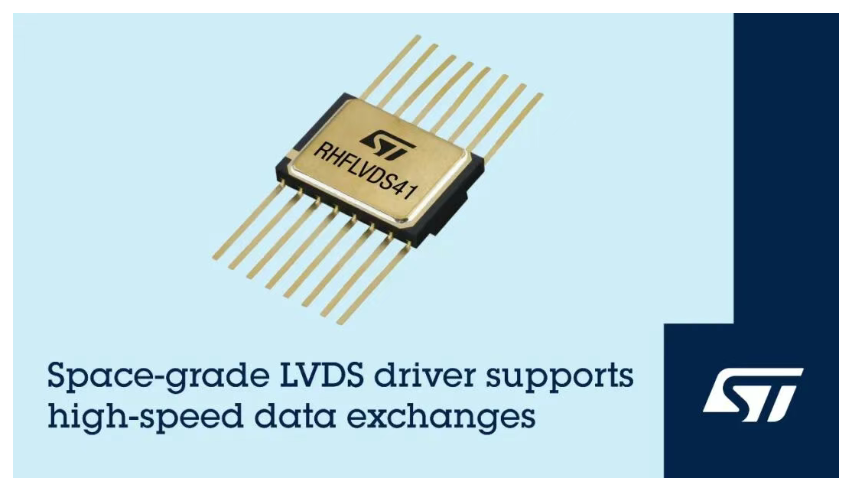

意法半导体推出RHFLVDS41低电压差分信号(LVDS)驱动器

携程集团发布公告,联合创始人、总裁范敏正式辞去董事及总裁职务