发布时间:2025-04-9 阅读量:1402 来源: 兆易创新 发布人: wenwei

【导读】北京,2025年4月8日 —— 中国半导体龙头企业兆易创新(603986.SH)与全球第三代功率半导体领军者纳微半导体(NVTS.US)今日正式签署战略合作协议。双方将基于兆易创新高算力MCU技术与纳微高频GaNFast™氮化镓、GeneSiC™碳化硅技术,联合开发智能高效的数字电源解决方案,重点布局AI数据中心、光伏储能、新能源汽车等万亿级赛道。合作包含共建联合研发实验室,加速电力电子系统向高功率密度、低碳化升级。

纳微半导体全球高级副总裁兼亚太区总经理查莹杰(左)与兆易创新高级副总裁、CTO、MCU事业部总经理李宝魁(右)合影

技术互补:MCU+第三代半导体的"效率革命"

在数字能源系统中,兆易创新GD32系列MCU凭借高精度实时控制能力,与纳微半导体GaNFast氮化镓器件的高频开关特性形成技术协同。这种组合可将电源转换效率提升至98%以上,同时将功率密度提高30%,满足AI算力集群、超充桩等场景对小型化、低能耗的严苛需求。据悉,双方已推出首款集成GD32H7系列MCU与GaNFast 1.6MHz芯片的3kW数据中心电源模块。

此次合作还涉及碳化硅技术的深度开发。纳微GeneSiC™ MOSFET将适配兆易创新GD32G5系列MCU,针对光伏逆变器、车载充电系统开发耐高温、低损耗的解决方案,预计在2026年实现车规级产品量产。

市场卡位:瞄准绿色能源转型三大主战场

● AI数据中心:合作产品可降低单机柜供电损耗15%,助力液冷服务器电力架构升级

● 新能源汽车:开发22kW集成式车载充电机(OBC),体积较传统方案缩小40%

● 光储充一体化:推出支持1500V光伏系统的智能功率模块,提升储能系统循环寿命

据行业分析机构TrendForce预测,2026年全球第三代半导体市场规模将突破300亿美元,其中数字能源应用占比超六成。双方联合实验室将重点突破多芯片封装(MCP)、智能热管理等关键技术,计划三年内推出20款功率芯片模组。

企业战略:从产品协同到生态共建

兆易创新MCU事业部总经理李宝魁强调:"GD32系列已实现19.8亿颗出货,此次合作将MCU从控制核心升级为能源系统的'智慧大脑'。" 纳微半导体亚太区总经理查莹杰透露,双方正在构建开发者生态平台,开放硬件设计套件和AI能效优化算法库,计划年内举办全球数字电源开发大赛。

市场观察人士指出,这标志着中国半导体企业从单点突破转向系统级方案输出。随着欧盟碳关税机制落地,双方在能效标准认证领域的合作或成后续看点。

推荐阅读:

DigiKey 2025慕尼黑电子展:沉浸式创新与全球技术联结

川土微CA-IS3223EHS-Q1半桥驱动器:±800V隔离+20V宽压,精准驱动中小功率系统

村田中国携全场景医疗电子方案亮相CMEF 2025,以创新技术重塑智慧医疗生态

2025年HBM市场激战:英伟达B300芯片驱动需求,三大原厂竞逐技术制高点

国产半导体设备龙头净利飙升44%!北方华创连拓版图剑指千亿市场

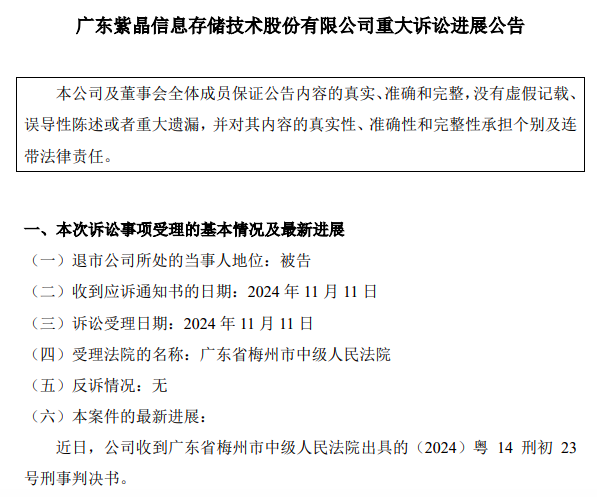

紫晶存储犯欺诈发行证券罪,判处罚金人民币3700万元;公司实际控制人郑穆、罗铁威及原财务总监李燕霞等10名核心管理人员,全部被判处有期徒刑,刑期最高达七年六个月。

近日,日产汽车和总部位于英国的自动驾驶初创公司Wayve签署协议,合作开发基于人工智能的驾驶辅助系统。

京东开启招聘存算一体芯片设计工程师计划,薪酬高达“40K-100K*20薪”

日本芯片制造商铠侠(Kioxia)计划于2026年在其岩手县晶圆厂开始生产新一代NAND闪存芯片。

一系列诉讼指控芯片制造商英特尔、AMD及德州仪器公司,未能有效阻止其技术被用于俄罗斯制造的武器。