发布时间:2025-07-21 阅读量:1395 来源: 我爱方案网 作者: wenwei

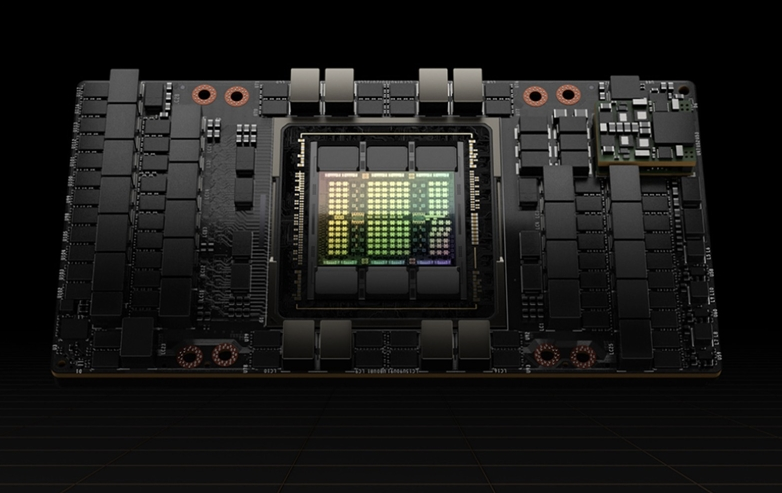

【导读】据最新市场消息与厂商证实,美国商务部在人工智能(AI)高性能芯片对华出口管制政策上进行了审慎调整。芯片巨头英伟达(NVIDIA)与超威半导体(AMD)均已获得美方新的授权许可,允许其向中国大陆市场恢复特定型号AI芯片的销售,其中包括英伟达专为中国市场设计的H20芯片以及AMD的部分产品线(如被广泛关注的MI 308系列)。

政策转向信号明确,分级管理体现灵活性

此次出口许可的恢复被业内视为美国政府在技术贸易政策上实施更为精细化管理的重要信号。在严格维护国家安全原则的前提下,当局尝试兼顾跨国科技企业的商业利益诉求。此举旨在避免“一刀切”禁令带来的巨大市场损失与全球供应链震荡,体现了政策执行的分级与定向思维。

巨头库存压力缓解,业绩修复预期增强

此次政策松绑对于受困于此前严格限制的英伟达和AMD意义重大。据英伟达管理层此前(2024年左右)透露,受到全面出口禁令影响,其在庞大的中国大陆AI相关市场(曾估计规模约500亿美元)已遭遇显著营收流失与库存减值压力,累计认列库存损失高达数十亿美元。AMD亦面临类似困境。当前政策调整后,两大厂商前期确认的部分库存损失有望回冲,后续库存周转速度预计将显著加快,有助于改善其短期财务表现,并为持续投入研发提供更充足的资源支持。

半导体供应链显著受惠,设备与材料需求提升

受此政策利好推动,服务于英伟达与AMD的全球半导体产业链核心供应商成为直接受益者:

晶圆代工龙头台积电(2330):作为AMD新世代Turin CPU(如采用N3制程)以及面向AI的GPU芯片(如MI 325X采用N5制程及CoWoS先进封装技术)的核心代工厂,其先进制程与封装产能利用率可望获得进一步支撑。

2. 高端测试设备供应商:如致茂(2360) 为AI加速卡提供关键的系统级测试(SLT Tester),颖崴则提供CPU/GPU产品所需的测试座解决方案,其设备需求与订单能见度将随之改善。

3. 上游材料厂商:诸如台光电(2383)(高端CCL材料)、台耀(6274)(高频高速基板相关材料)等企业,其产品广泛应用于数据中心、AI服务器等基础设施的建设,市场需求可望随大陆AI建设复苏而升温。

4. 服务器PCB核心厂商:如金像电(2368) 作为AI服务器主板用高端PCB的重要供应商,将直接受益于中国客户加速AI基础建设的步伐。同时,其他全球芯片厂商如博通、迈威尔等在高速网络连接等领域的需求也有望同步增长。

中长期竞争与市场格局展望

在重新获得中国市场的重要准入后,AMD为了在其设定的“加速增长超越对手”战略目标上取得突破,预计将进一步加大在适配中国市场规则的高性能计算与AI产品上的研发投入力度,相关技术合作与供应链需求将持续释放。英伟达亦需积极巩固其在中国市场的技术领导地位。市场普遍预期,在中国数据中心运营商及科技企业的强劲需求驱动下,此次出口政策调整将有效激活积压的采购需求,为全球半导体产业链,尤其是位于关键环节的中国台湾地区领先企业,注入新的增长动能。芯片与设备厂商的库存去化进程将在未来1-2个季度明显提速,带动行业景气度回暖。

紫晶存储犯欺诈发行证券罪,判处罚金人民币3700万元;公司实际控制人郑穆、罗铁威及原财务总监李燕霞等10名核心管理人员,全部被判处有期徒刑,刑期最高达七年六个月。

近日,日产汽车和总部位于英国的自动驾驶初创公司Wayve签署协议,合作开发基于人工智能的驾驶辅助系统。

京东开启招聘存算一体芯片设计工程师计划,薪酬高达“40K-100K*20薪”

日本芯片制造商铠侠(Kioxia)计划于2026年在其岩手县晶圆厂开始生产新一代NAND闪存芯片。

一系列诉讼指控芯片制造商英特尔、AMD及德州仪器公司,未能有效阻止其技术被用于俄罗斯制造的武器。