发布时间:2010-10-16 阅读量:1378 来源: 发布人:

在数字电源的所有讨论中,必须区分两个关键的概念:功率控制和功率管理。Ericsson公司采用电源控制这个术语来表达电源内部的控制功能,特别 是器件 内部能量流的逐周期管理。这个定义包括反馈回路和内部管理功能。与电源的开关频率相比,电源控制功能以实时方式运行。控制功能可以采用模拟或数字技术,通 过采用通常对终端用户而言是一回事的任意一种技术的电源来实现。也就是说,采用数字电源控制可能不需要终端用户端的任何改变或新设计。

相 比之下,电源管理是指一个或多个电源外部的通信和/或控制。这包括电源系统配置、个别电源的控制和监视以及故障检测通信。电源管理功能并不是实 时的,这些功能以一个比电源的开关频率慢的时间刻度工作。现在,这些功能开始结合模拟和数字技术。例如,电阻通常对输出电压进行编程,而电源时序通常需要 连接至每个电源的专用控制线路。根据Ericsson的定义,数字电源管理意味着所有这些功能都采用数字技术。此外还采用某种数据通信总线结构来最大限度 地降低互连复杂性,而不是对每个电源采用多个定制的互连进行时序和故障监视。

电源控制

图 1的左边是一个脉宽调制(PWM)IC,这个电路为标准模拟控制回路提供主要控制。一个电阻分压器对电源的输出电压进行采样,误差放大器将该输出 电压与DC参考电压进行比较。误差放大器的输出是一个强度与所需的输出电压校正成正比的模拟信号。这个误差信号馈入到PWM芯片,该芯片产生一个其脉宽由 误差信号定义的输出脉冲。PWM输出脉冲则控制功率级半导体(通常为MOSFET)的导通时间。由于MOSFET具有较大的输入门电容,因此驱动器电路有 必要有效率地导通和关断它们。固定电阻电容网络一般会补偿回路,以确保动态响应和稳定性之间的正常平衡。

|

电 源的两个其它主要部分是输入和输出滤波器网络。这些部分由感应器、电容和电阻构成,可以提供数种功能。输入滤波器有助于保护电源不受电源电压瞬态 的影响,在动态负载变化过程中提供一些能量存储,并附带滤波器网络以使电源满足其输入引起的发射规范。输出滤波器稳定输出电压以确保电源满足其纹波和噪声 规范,此外还存储能量以帮助维护负载电路的动态电流要求。重要的是,对于模拟或数字控制结构而言,输入和输出滤波器以及电源器件将基本上保持相同。

典 型数字电源控制系统的结构如图1的右边所示。输出电压感应排列类似于模拟系统。但是,模数转换器(ADC)代替了模拟系统的误差放大器,从而将感 应电压转换成了二进制数。除了输出电压之外,了解电源的输出电流和温度等其它模拟参数的值非常有用。虽然独立的ADC可以感应每个参数,但是采用单个 ADC并在它前面加设一个多路复用路往往更加有效。多路复用器(MUX)则将在要测量的模拟输入之间切换,并依次将每个输入发送至ADC。

由 于MUX和ADC的采样速率是固定的,因此ADC对每个参数都输出一系列数字,每个数字由已知的时间段分隔。这些值供给为系统提供处理能力的微控 制器。卡上程序内存存储微控制器的控制算法,这些算法负责执行一系列有关ADC的输出值的计算。这些计算的结果包括误差信号、想要的驱动器级脉宽、各种驱 动器输出的最佳延迟值以及回路补偿等参数。模拟系统的外部回路补偿元件不再是必需的。输出电压、输出电流和温度限制等参数的参考值在生产期间被保存在非易 失性内存中,或者可以在系统启动时下载到数据内存中。

与模拟控制相比,数字控制在适应线路和负载条件的变化方面灵活得多。一般,对于 给定的控制参数,模拟方法只采用一种“折衷 ”设置进行配置,而数字控制则具备根据转换器的工作条件改变控制参数的能力。比如,在同步负载点、降压型变换器中,死时值确保顶部和底部 MOSFET不会同时导通。模拟控制系统采用固定定时网络来为最差工作条件设定此死时值。但是在一般工作条件下,这个死时值比必要的更长,这会降低转换器 的效率。相比之下,数字控制回路可以根据工作条件动态地改变死时值,从而优化POL变换器效率。

此外,模拟系统中的反馈回路补偿必然 是稳定性和动态响应性能之间的折衷。采用数字控制技术时,可能形成根据工作条件改变补偿因子的非线性或自适应控 制回路。也就是说,电源或POL变换器在需要时会迅速响应,而在其它情况下则响应较慢。这种技术还有其它优点。对于给定的电压容差而言,需要较少的输出去 耦电容,从而节省了成本和元器件空间。数字控制可以实现不连续运行模式下的工作(即电源在极低的负载条件下“跳过”交换周期), 并且不会出现常见的动态负载性能较差的缺点。

数字电源管理

数字电源管理是指以数字方式从内部工作的外面控制和监视板上的电源,例如,控制多个电源导通和关断的顺序,同时确保每个器件都符合其电压裕量规格。这些问题对于确保需要多个电源用于其低压内核和多电压级I/O库的DSP和FPGA这样的器件的正常工作而言至关重要。

如 今的数字电源管理系统通常采用由通过数字通信总线与中央控制器件通信的板上安装电源(BMPS)组成的基本架构。BMPS可以是隔离的DC/DC 电源模块或者是非隔离的负载点(POL)变换器。中央控制器件也有多种形式,如专用的电源管理IC、微控制器或者FPGA中的空闲门。中央控制器件通常被 称为“主控器”(master)或者“主机”(host),而受控制的BMPS通常是指“ 从属器件”(slave)。对于绝大多数系统而言,主机具有由单个系统板组成的控制域。在一些大型系统中,这种主机将与系统中其它位置的更高 级别的控制器交互,或许甚至通过远距离通信网络与远程设备进行通信。图2是单板电源系统的示例图。

|

应用示例

随 着板上电平数的增加,系统电源管理的复杂性也在相应地提高。对于电压顺序控制而言,必须针对正常的启动和关闭操作以及故障状况对顺序控制的先后顺 序、斜升时间和延迟进行控制。所有这些都很容易通过数字管理来实现,并且不需要采用模拟控制和定时元器件。事件驱动型顺序控制也可以轻松进行配置,例如, 在导通BMPS #2之前检验BMPS #1的性能参数。

电压裕量用于生产最后阶段的边界测试,以验证器件的鲁棒性。在不同的组合中,电压可能在±5%的范围内变化。采用数字通信总线,这就可以在不到一秒的时间内实现,并且不需要任何额外的硬件或者互连。图3为顺序控制和裕量的示例图。

|

事 实上,数字电源管理在整个电源和系统的生命周期内都有用。在最初的电源生产阶段,自动测试装置(ATE)可以配置输出电压修整、过流、过压和过温 跳变点,以及载入日期代码和序列号等参数。在电源系统优化阶段,设计工程师可以通过将总线与膝上型电脑相连,利用与电源相连的数字接口来测量温度、电压和 输出电流,从而为故障保护电路设置跳变点以及优化电源顺序控制。

在板和系统的装配和测试阶段,ATE可以采用数字电源管理接口来进行 电压裕量测试、电压监视和修整、转换效率的测量以及序列号和日期代码的记录。如 果设计工程师在板上放置了一个永久的主机控制器以备正常工作期间使用的话,那么实现复杂的启动和关闭顺序控制就轻而易举了,而且无需额外的元器件和互连。 工作温度很容易进行监控以调整系统风扇速度。效率可以进行实时监控,并在故障发生之前检测到性能下降的情况。开发故障检测和管理程序时可以考虑到系统其它 位置的状况。

重要的是,采用数字配置不一定在用户的终端系统中甚至在生产过程中需要主机控制器或者数字总线。如果配置要求已知并且相对固定,电源制造商就可以在生产期间轻松地对其进行编程,而无需改动任何硬件。客户可以像对待传统的模拟器件一样使用电源。

进入今年后,OpenAI公司的战略重心正显著向企业级市场转移。

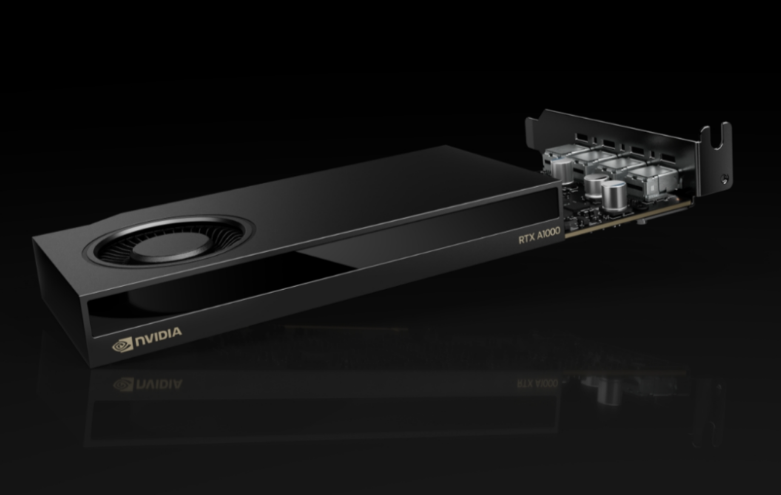

受存储芯片价格上涨影响,显存价格随之攀升,进一步传导至显卡市场。

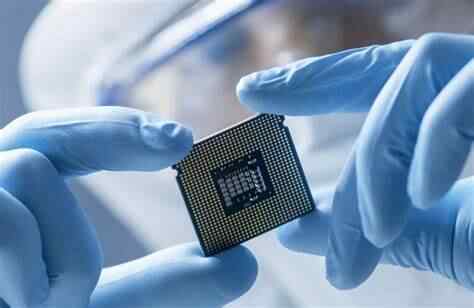

宁波时识科技有限公司近日与苏黎世神经信息研究所联合发布新一代超低功耗、高通量侵入式脑机接口芯片方案。

美国大手笔投资稀土产业,试图摆脱对外部稀土供应链的依赖

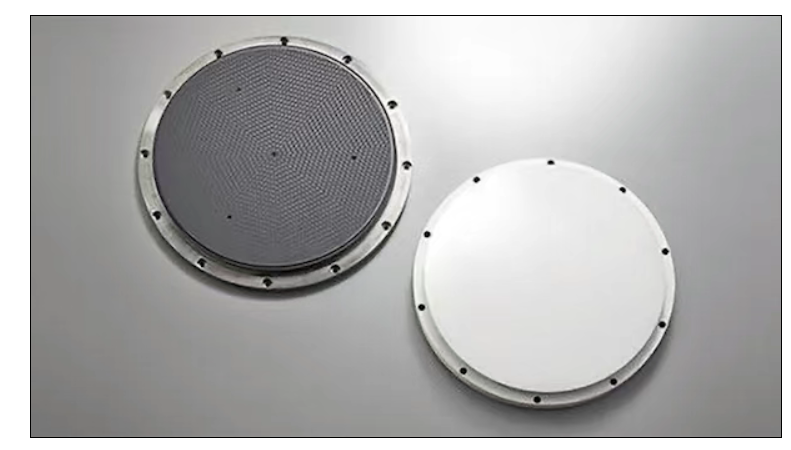

TOTO能生产出具有卓越抗裂性和均匀性的精细陶瓷,是全球少数几家能稳定供应高端静电卡盘的厂商之一。